分析以下资料:①K+ 和Na+均不能通过磷脂双分子层的人工膜;②缬氨霉素是一种脂溶性抗菌素;③在人工膜上加少量缬氨霉素,K+可以通过人工膜。下列叙述不正确的是()

| A.缬氨霉素的作用类似于载体蛋白 |

| B.缬氨霉素与离子的结合具有特异性 |

| C.K+透过人工膜的方式属于主动运输 |

| D.本实验在于研究细胞膜的选择透过性 |

下列有关实验课题与相应方法的叙述,错误的是()

| A.细胞膜的制备利用蒸馏水使哺乳动物成熟的红细胞吸水涨破 |

| B.分离细胞器利用了差速离心法 |

| C.观察线粒体利用甲基绿染液将线粒体染成绿色,再用显微镜观察 |

| D.研究分泌蛋白的合成与分泌,利用了放射性同位素标记法 |

下列关于蓝藻与酵母菌细胞的叙述中,不正确的是()

| A.都有DNA和RNA,有核糖体,能够合成蛋白质 |

| B.都由糖类、脂质、蛋白质、核酸、水、无机盐等物质组成 |

| C.蓝藻细胞中有叶绿体能进行光合作用而酵母菌则不能 |

| D.二者最大的区别是蓝藻没有成形的细胞核 |

下列是几则广告语:

①这种食品由纯天然谷物制成,不含任何糖类,糖尿病患者也可放心大量食用

②这种饮料含有多种无机盐,能有效补充人体运动时消耗的能量

③这种营养品含有人体所需的全部20种必需氨基酸

④这种口服液含有丰富的钙、铁、锌、硒等微量元素

请判断在上述广告语中,有多少条在科学性上有明显的错误?()

| A.1条 | B.2条 | C.3条 | D.4条 |

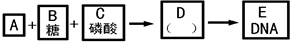

根据概念图,下列叙述正确的是()

| A.A表示的碱基有5种 |

| B.B表示的是核糖 |

| C.D表示的是核糖核苷酸 |

| D.D表示的是脱氧核苷酸 |

下列物质在元素组成上最相似的一组是()

A.麦芽糖、维生素D、叶绿素B.磷脂、DNA、RNA

C.糖原、肽酶、脂蛋白 D.纤维素、胰岛素、性激素