(24分) 重庆作为一个历史悠久的城市,在近现代经历了几次发展的机遇。阅读下列材料回答问题:(以下材料均摘自李家发《重庆历史与文化》)

材料一:1891年重庆最早的近代工业森昌泰、森昌正火柴厂建立。19世纪末,近代纺织业在重庆兴起并迅速发展,1900年重庆纺织厂约占全国织布厂总数的30%。1908年重庆的第一家蒸汽机械缫丝厂建立,辛亥革命后,发展迅速,剿丝厂和剿丝车占全省(四川省)剿丝业的35%和31%。1899年,举人文国恩筹办了重庆第一家民族资本主义性质的煤矿,到1911年,小煤矿已发展到近30家。

材料二:1937年9月至1940年6月,迁入重庆的民营企业达254家,占迁川厂矿的90%。国民政府的9家兵工厂也迁入重庆,加上原有的两家,约占兵工署直属兵工厂总数的三分之二。重庆建成为包括军工、钢铁、机械、化工、建材、纺织、造船等门类齐全的工业基地。

材料三:1997年重庆被设为直辖市,重庆迎来了发展的新春天。图为90年代末现代化重庆崛起的景象。

(1)结合材料一和所学知识,分析重庆近代工业兴起的特点及其原因。

(2)结合材料二和所学知识,分析抗战时期重庆工业发展的特点及其影响。

(3)结合所学知识分析90年代末重庆飞速发展的原因。

阅读下列材料,回答问题:

材料一:进入1950年代,新中国同苏联和东欧各社会主义国家进行了频繁的体育交流,充分体现了同社会主义国家建立和发展关系,在新中国对外体育交流活动中占据的首要地位。——据李相如、宋雪莹《关于新中国体育外交的回顾与研究》

材料二:1975年4月,中国奥委会向国际奥委会提出申请,要求恢复其在奥林匹克运动中作为中国唯一合法代表的权利。1979年10月25日,中国正式恢复了国际奥委会的合法席位,设在台北的奥委会的名称为“中国台北奥委会”。

材料三:1981年,中国男排反败为胜、力克韩国队,北京的大学生喊出了“团结起来,振兴中华”的口号。198 8年,在汉城奥运会上,浑身伤病的李宁(体操),只得到最后一名。一些报道竟谩骂李宁为“体操亡子”。李宁还

8年,在汉城奥运会上,浑身伤病的李宁(体操),只得到最后一名。一些报道竟谩骂李宁为“体操亡子”。李宁还 收到绳子,让他上吊。

收到绳子,让他上吊。

据不完全统计,目前在海外执教的中国教练员和代表外国参赛的原中国运动员超过了1000人。其中最有名的是郎平。2008年8月15日,在北京奥运会上,郎平执教的美国女排战胜中国女排。新华时评认为“郎平依然为国争光”。

请回答: (1)分析材料一中现象出现的和我国建国初期哪个外交方针有关。

(2)联系20世纪70年代国内外形势,概述中国恢复在国际奥委会合法席位的有利与不利因素?

(3)据材料三,并结合所学知识,概括中国人在体育情结方面所发生的变化,并分析产

生这种变化的原因?

阅读下列材料,回答问题:

国歌,顾名思义是代表一个国家的歌曲,19世纪前,我国历史上从未有过国歌,直到清朝末年才有了中国历史上的第一首国歌《巩金瓯》。1912年南京临时政府成立后,公布了由沈恩孚作词,沈彭年谱曲的中华民国国歌:“亚东开发中华早,揖美追欧,旧邦新造,飘扬五色旗,民国荣光,锦绣河 山普照,我同胞,鼓舞文明,世界和平永保。”

山普照,我同胞,鼓舞文明,世界和平永保。”

(1)歌词中“揖美追欧”和“旧邦新造”分别指什么?

(2)当时我们“揖美追欧”的过程中颁布了哪个重要的法律文件?结合所学知识谈谈这个文件的历史意义?

1935年,电影《风云儿女》的主题曲唱出了全国人民的心声:“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时刻,每个人被迫发出最后的吼声,起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火前进!……”1949年,这首由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》被定为中华人民共和国代国歌。

(3)为什么说《义勇军进行曲》唱出了二十世纪三十年代全国人民的心声?

(4)结合所学知识谈谈中华民族在此次最危险的时刻能最终战胜敌人的根本原因?

阅读下列材料,回答问题:

材料一:(秦朝)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上。” ——《史记》

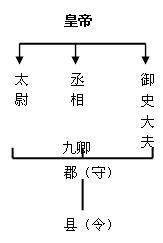

材料二:图是秦朝官僚机构示意图

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部。”——《明史》

材料四:清代学者赵翼说:“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召。”

——《檐曝杂记》

请回答:

(1)根据 材料一、二,结合所学知识,说说秦朝是如何做到“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上。”的?

材料一、二,结合所学知识,说说秦朝是如何做到“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上。”的?

(2)根据材料三、四,与之前的朝代比较,明清时期中央机构的变化主要有哪些?

(3)自秦至清,中央机构设置变化的目的是什么?

(共20分)阅读下列材料:

汤显祖和莎士比亚堪称世界戏剧的两座高峰,在十六世纪晚期和十七世纪初同时出现在东半球的中国和西半球的英国。《牡丹亭》与《哈姆雷特》分别是其代表作,以下是有关这两部作品的有关材料:

材料一:《牡丹亭》塑造一个女性形象—杜丽娘,她出生名门,自幼受到 封建文化教育和严格管束,她如同笼中的鸟,强烈渴望冲出牢笼;在生存环境没能给她的理想的实现提供任何条件的情况下,她只能到梦中寻找自己的理想;进入鬼蜮的杜丽娘,由于离开了封建礼教的管束而显得更为大胆、痴情。她不满足以幽魂的身份和情人聚会,她能为爱情而死,更情愿为爱情而生。她毫无顾忌的与阴间的判官据理力争,使自己还魂。她还一鼓作气,让自己的非法叛逆婚姻得到家长和社会的认同。

封建文化教育和严格管束,她如同笼中的鸟,强烈渴望冲出牢笼;在生存环境没能给她的理想的实现提供任何条件的情况下,她只能到梦中寻找自己的理想;进入鬼蜮的杜丽娘,由于离开了封建礼教的管束而显得更为大胆、痴情。她不满足以幽魂的身份和情人聚会,她能为爱情而死,更情愿为爱情而生。她毫无顾忌的与阴间的判官据理力争,使自己还魂。她还一鼓作气,让自己的非法叛逆婚姻得到家长和社会的认同。

材料二:《哈姆雷特》塑造了的悲剧形象—哈姆雷特,其名言“人是一件多么了不起的杰作,多么高贵的理性! 多么伟大的力量! 多么优美的仪表! 多么优雅的举动! 在行为上多么像一个天使! 在智慧上多么像一个天神! 宇宙的精华! 万物的灵长”。

请结合所学知识回答:

(1)指出两部剧作所处时代的共同经济特征。

(2)思考两部戏剧通过塑造人物形象,表达了什么样的共同精神?

(3)两部戏剧中所反映的这种精神 ,在东西方对社会发展产生了完全不同的影响,请指出这种不同并分析产生不同的原因。(

,在东西方对社会发展产生了完全不同的影响,请指出这种不同并分析产生不同的原因。( 14分)

14分)

某中学历史兴趣小组以“传统文化与新文化”为主题进行研究 性学习,同学们搜集了很多相关材料。结合所学知识回答问题。(共20分)

性学习,同学们搜集了很多相关材料。结合所学知识回答问题。(共20分)

(1 )“修身、齐家、治国、平天下”是儒家提倡的人生道路。请把与“修身”、“齐家”相对应的儒家名言的序号填在括号内。

)“修身、齐家、治国、平天下”是儒家提倡的人生道路。请把与“修身”、“齐家”相对应的儒家名言的序号填在括号内。

修身:()齐家:()

①子曰:“今之孝者,是谓能养(供养、赡养)。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”

②大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

③吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?

④道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

⑤见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

⑥大孝尊亲,其次弗辱,其下能养。

(2)请你帮助他们完成下列表格。

| 社会思潮 |

对待传统文化的态度 |

主要原因 |

| 洋务思潮 |

“中体西用” |

维护封建统治的需要;两次鸦片战争失败的刺激 |

维新思潮 |

||

| 新文化运动 |

||

文艺复兴 |