二战后,日本根据国内外经济形势,制定出适合国情的经济发展战略,到20世纪 80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。回顾这段历史,日本政府将其称为“机遇与挑战并存的风雨35年”。 从战后的国际形势来看,所谓的“机遇”应该是指 ( )

| A.在冷战背景下,日本成为马歇尔计划的受援国 |

| B.在美苏对立加剧下,美国急需日本产业技术协助欧洲重建 |

| C.在中朝相继独立后,反共阵营的日本幸免战后的赔偿责任 |

| D.在两极格局下,美国扶植日本以抗衡社会主义国家 |

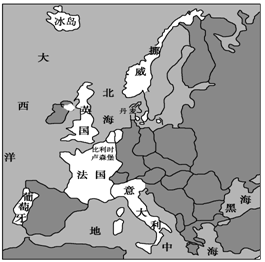

欧洲在国际政治经济中举足轻重。下图白色部分为某国际组织的欧洲成员国,据此判断该组织是( )

| A.1942年的反法西斯联盟 | B.1946年的联合国 |

| C.1949年的北约 | D.1967年的欧共体 |

中共中央某文件指出:“可以在生产队统一核算和分配的前提下,包工到作业组,联系产量计算劳动报酬,实行超产奖励。不许分田单干。……社员自留地、自留畜、家庭副业和农村集市贸易……不能当作所谓资本主义尾巴去批判。”这份文件最有可能发布于( )

| A.1956年 | B.1979年 |

| C.1984年 | D.1992年 |

建国初期,中共中央以苏联为鉴戒,探索适合中国情况的建设道路。下列事件按时间先后顺序排列正确的是( )

①《论十大关系》发表②苏共二十大召开③中共八大召开④斯大林逝世

| A.①③②④ | B.②④①③ |

| C.③①④② | D.④②①③ |

菲力普·肖特在《毛泽东传》中说:“在当年(1970年)国庆节那天,周恩来带着埃德加·斯诺(美国记者)夫妇,去和毛在天安门上拍照。这是一种空前的姿态:从未有一个外国人获得过如此殊荣。‘很不幸’,基辛格以后承认,‘他们的表达方式太曲折了,我们西方人粗疏的心灵完全错失了这一关键点’,在过了一段长时间后,他才意识到……。因此,第二年春天,毛做出一个甚至连鲁笨的美国人都能够理解的姿态“。材料表明 ( )

①中美友好交往的大门即将打开

②与美国的对话得到毛泽东的支持

③中美关系的改善存在一些障碍

④中美关系的改善既有渐进性,也有曲折性

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②③④ |

“中苏条约和协定,使中苏两大国家的友谊用法律形式固定下来,使得我们有了一个可靠的同盟军,这样就便利我们放手进行国内的建设工作和共同对付可能的帝国主义侵略,争取世界和平。”(《毛泽东与赫鲁晓夫决裂前后》)对上述材料理解正确的是( )

①中苏两国之间形成同盟关系

②为新中国经济建设创造良好环境

③维护了东亚地区和平,有效地防止该地区战争爆发

④体现了新中国 “一边倒”的外交方针

| A.①②③④ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |