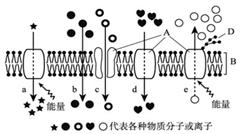

(12分)下图是人体内某些免疫细胞的分化和体液免疫过程,数字表示过程,字母表示细胞或物质。请分析回答:

(1)据图分析,写出图示细胞的名称。

a b c d e

浆细胞由 和 (填名称)分化而来。机体再次接触相同抗原时, 细胞(填字母)会迅速__________,快速产生大量的抗体。

(4)若X是自身的癌细胞,机体需经过________免疫,才能将其消灭。

(5)某患儿胸腺先天性缺失,与正常儿童相比,该患儿细胞免疫功能 ,体液免疫功能 。

请据下图回答:

请据上左图回答:

(1)④中的物质是______________,其释放到⑤的方式是____________。

(2)若刺激A点,兴奋后该处的膜电位为_________,图中电流计B的指针将偏转___次。

(3)若抑制该细胞的呼吸作用,发现神经纤维在一次兴奋后,其细胞膜不能再恢复到外

正内负的状态,这说明神经元在恢复到静息状态时,其带电离子通过细胞膜的方式为___

_______________。

请据上右图回答:

(4)图中①所示的结构属于反射弧的_____________。

(5)图中三个神经元之间信息传递的方向为______________(用字母和箭头表示),只能沿此方向传递的原因是____________________________________________________。

为了探究“植物细胞在什么情况下会失水和吸水?”某同学针对这一问题作出的假设是:当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水:当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水。为了检验这一假设,该同学设计并进行了如下实验。

材料用具:紫色的洋葱鳞片叶,质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液,清水,刀片,镊子,滴管,载玻片,盖玻片,吸水纸,显微镜。

实施实验:

(1)制作洋葱鳞片叶外表皮的临时装片。

(2)用低倍显微镜观察洋葱鳞片叶表皮细胞中紫色的中央液泡的大小,以及原生质层的位置。

(3)在盖玻片的一侧滴入,在另一侧用吸水纸吸引。这样重复几次。

(4)用低倍显微镜观察细胞。右图为该同学观察到的一个正处于质壁分离状态的洋葱鳞片叶表皮细胞示意图,图中(填序号)合起来称为原生质层。图⑤处的物质是 。细胞发生质壁分离的原因,除存在原生质层内外浓度差外,其结构上的原因还有原生质层比的伸缩性大。

(5)在盖玻片的一侧滴入清水,在另一侧用吸水纸吸引。这样重复几次。

(6)用低倍显微镜观察细胞,发现原生质层逐渐恢复到原来状态。在此过程中,中央液泡的大小变化是。

实验结论:当外界溶液浓度细胞液浓度时,细胞失水;反之,细胞吸水。

过氧化氢(H2O2)是反应活性很高的化学物质,常用于漂白,也用于清洗小的伤口,细胞在代谢过程中,也会产生H2O2,它对细胞有毒害作用,但体内有酶的存在可以使其分解为无毒物质,请分析下列一组实验,并回答有关问题。

(1)在①~⑤号试管中,最先产生气泡的是_________号试管。

(2)用点燃但无火焰的卫生香放到①~⑤号试管管口,能观察到复燃现象是。

(3)比较①和②号试管看到的不同现象,可以说明酶的催化作用具有性,其原因是。

(4)比较②③④三支试管的不同现象,能够说明。

(5)若要研究pH对酶活性的影响,还需增加一支试管,编号为⑥,应向该试管内加入的物质是。

物质出入细胞膜的方式如下图,请根据图回答下面的问题。

(1)A代表分子; B代表, 它构成了膜的基本支架。

(2)可能代表氧气转运方式的是图中[ ];碘进入人体甲状腺滤泡上皮细胞的过程是图中[ ];葡萄糖进入红细胞的过程是图中[ ]。

(3)在细胞膜的外表,有一层由蛋白质和糖类结合形成的物质,叫做,它在细胞生命活动中具有重要的功能。例如与细胞表面的识别有密切关系。

如图为典型的细胞核及其周围部分结构示意图。请据图回答:

(1) 图中对核内物质起屏障作用的是[ ],它是由层膜构成,其上的[ ]实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。

(2)[ ]_ ___与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。

(3)结构3的主要成分是和