帕金森氏症患者表现为运动时不自主震颤,十分痛苦。研究时发现患者神经末梢“多巴胺”明显缺乏,现在已知一种药物“利血平”可与“多巴胺”作用使之失去效用。

(1)某研究小组要对帕金森氏症的病因进行研究,作出的假设最可能为:

________________________________________________________________________。

(2)以下为实验材料、实验步骤并预测结果以验证假设。

①实验材料和用品:一定浓度的“利血平”溶液、一定浓度的“多巴胺”溶液、小白鼠、生理盐水、注射器等。

②实验步骤:

a、分组:把_________________的健康小白鼠分成数目相同的甲、乙两组。

b、不同处理并观察:甲组小白鼠注射一定量 _______________________________________。

乙组小白鼠注射__________________的生理盐水,在适宜条件下喂养并观察小白鼠的运动状况

c、再处理并观察:甲组小白鼠出现症状后注射一定量_________________________________。

继续在适宜条件喂养并观察运动状况。

③预期实验结果:甲组小白鼠第一次处理后出现______________________________现象,再处理后________________________,乙组小白鼠则在实验过程中始终运动正常。

④结论:______________________________________________________________。

Ⅰ.家蚕是二倍体生物,含56条染色体,ZZ为雄性,ZW为雌性。

(1)研究家蚕的基因组,应研究 条染色体上的基因。

(2)在正常情况下,雌蚕进行减数分裂过程中产生的各种次级卵母细胞中含有W染色体的数量可能是

条。

(3)甲品种家蚕的W染色体上有来自10号染色体的片段,且其10号染色体又缺失了B基因所在的片段,上述变异属于__________________。

(4)已知蚕受精卵同时具有A、B基因时为黑色,否则为白色。雄蚕有很多优点,请选用上述品种,设计一个简明实验方案(一句话概括即可),实现只通过选择蚕卵色就能孵化出雄蚕。

___________________________________________________________________________

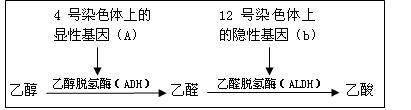

Ⅱ.“红脸人”喝一点酒就脸红;“白脸人”喝很多酒,脸色却没有多少改变;研究发现:红脸人贪杯易患食道癌,白脸人暴饮易患肝癌。还有一种人被笑称为“酒篓子”,可喝很多酒而不醉,但易出汗。乙醇进入人体后的代谢途径如下:

(1)“红脸人”体内只有ADH,饮酒后血液中________含量较高,毛细血管扩张而引起脸红。

(2)由上述材料推知,酒量大小与性别无关,理由是____________________________________。

(3)“白脸人”实质上两种酶都缺少,其基因型可能是________________________(已知Bb个体的ALDH活性比bb个体的低100多倍,效果与BB个体几乎相同)。

(4)若B对b基因为完全显性,“红脸人”各种基因型出现的比例相等,“白脸人”各种基因型出现的比例也相等,则“红脸人”与“白脸人”婚配产生的后代中aabb个体的比例是________。

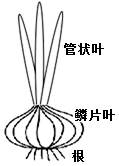

(16分)下图是以洋葱为实验材料的实验现象或结果,据图回答:

⑴图1是利用紫色洋葱管状叶的叶肉细胞进行的质壁分离实验现象。外界溶液是滴入少量红墨水的0.3g/ml的蔗糖溶液,则图中A、B两处的主要颜色分别是 、 。

⑵图2是利用洋葱根尖进行的有丝分裂实验的现象,该实验装片制作的流程为;图2中细胞D与E的染色体数之比为。若想诱导根尖细胞染色体加倍,常用的两种方法是__________________________。

⑶若要用洋葱观察植物减数分裂过程,最好用洋葱的做切片。

⑷图3是分离洋葱管状叶叶绿体中色素得到的滤纸条,由该结果可知洋葱管状叶中( )

A.色素的种类 B.不同色素在层析液中溶解度的相对大小

C.不同色素的相对含量 D.各种色素的颜色

⑸某同学在秋天做色素提取分离实验时,提取和分离过程操作都正确,而实验结果只出现了图3中色素带1和2,最可能的原因是。

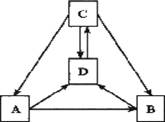

下图表示处于平衡状态的某温带草原生态系统的食物网:

(1)该生态系统的生产者是。

(2)在这个生态系统的食物网中包含条食物链。处于第二营养级的生物是。在食物网中同时占有两个营养级的生物是。

(3)猫头鹰和狐的关系是。

(4)该生态系统的主要成分是_________。此图中,若添加,可构成完整的生物群落,再加上,就可构成一个生态系统。

(5)猫头鹰获得能量最多的食物链是。

(6)图中箭号除表示相关两种生物之间捕食和被捕食的关系之外,还表示物质和在生态系统中的流动方向。

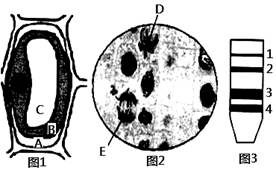

下图是生态系统碳循环示意图,图中D为大气。据图回答:

(1)此生态系统的能量流动是从[ ]固定太阳能开始的。

(2)碳元素在大气与A、B、C之间的流动是以形式进行的。在生态系统的各成分中,B代表。

(3)图中C→D过程是通过作用实现的,图中C→A过程是通过作用实现的。

回答下列有关免疫调节的问题:

(1)免疫调节是通过___ ____来实现的,它是由____ ___、 ___ ____和_______三部分组成的。

(2)特异性免疫包括____ _ __和____ ___两种方式。前者主要是靠浆细胞分泌的______ _起作用;后者主要利用_ _,从而使宿主细胞裂解死亡。