明休宁人汪镗,去“海上业贾”,终于“饶裕自若”,“生子五人,皆强干能世其业”,但他在临终时仍叮嘱其子:“吾家世着田父冠,吾为儒不卒,然麓书未尽蠹,欲大吾门,是在若等……”。这种现象在当时的徽州地区比较普遍,这一现象

| A.导致了重农抑商 | B.使儒学统治地位确立 |

| C.提高了商人的的地位 | D.阻碍了资本主义萌芽的发展 |

1920年,美国参议院共和党人亨利·洛奇说:“不能为了维护世界和平而削弱自己,不能使我们的主权从属于别的国家…… 我们必须首先考虑到美国。”这段话反映了美国

| A.对威尔逊总统“十四点和平纲领”的支持 | B.对苏维埃俄国新生政权发动军事围攻 |

| C.在华盛顿会议上限制日本在远东的扩张 | D.对英法操纵国联不满,拒绝参加国联 |

法国驻印度支那总督于1926年写道:“这场用鲜血覆盖了整个欧洲的战争……在距我们遥远的国度里唤起了一种独立的意识。……在过去几年中……一切都发生了变化。”上述材料反映了战争的影响是

| A.引发了十月革命 | B.促进了殖民地国家和民族的觉醒 |

| C.和平主义思潮兴起 | D.欧洲各国发生了无产阶级革命运 |

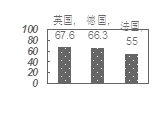

右面是1921年西欧各国工业生产指数(以1913年为100) 。 图中的数据主要说明

| A.一战使西欧的工业生产严重下降 |

| B.德法实力与英国难以抗衡 |

| C.英国仍然是世界第一工业大国 |

| D.一战对英国打击很小 |

瑞士著名的国际法学者瓦特尔在1758年发表的《国际法》中说:“均势的核心意义是妥协安排国际事务,没有一个国家能居于至高无上的主宰、支配他国的地位。”1907年,英国外交部在克劳备忘录中谈到:“英国的政策是维持均势,把自己的力量加在这一边或那一边,但是总是加在一边以抵制某一时期内最强大的国家或集团的政治霸权。这几乎成为一个历史上的真理。”英国“均势”政策的表现不包括

| A.参加反法同盟, | B.巴黎和会上反对法国过分削弱德国 |

| C.英法俄组成协约国 | D.与法国联合,与美国争夺国联领导权 |

历史学家评论某一政权,指出:“他的帝国实为新、旧秩序的混合。一方面,他改变国家的社会与经济结构,保留象征自由、平等、博爱的三色旗,是新秩序的保卫者;另一方面,他虽号称革命之子,实为开明专制的精神后裔,忽略主权在民而行绝对君权,强调平等而不重视自由,注重秩序与阶级。”评论中的“他”是指

| A.建立法兰西帝国的拿破仑 | B.成立清教政权的克伦威尔 |

| C.背叛民国而称帝的袁世凯 | D.妄想征服全世界的希特勒 |