中国的GDP在2010年超过了日本,跃居世界第二,关于GDP的话题引发了众多网友的热议,历史老师也乘热打铁,要求同学们开展题为“世界GDP大国百年兴衰启示录”的研究性学习活动。下面是某同学为此而上网收集的部分材料。阅读后,请回答问题:

材料一 两千多年来,中国一直是世界上最大的经济体,但到了1895年,中国经济受甲午战争战败的拖累,这个位置被美国所取代。……甲午战争时,中国的GDP大约是日本的5倍,没想到日军却打了胜仗。

材料二 第二次工业革命时期,美国GDP的发展与国内市场的不断扩大密切相关。二战后,美国又占据了广阔的国际市场,有力地推动美国经济的发展,1945—1969年,美国GDP翻了一番还多。

材料三 1937年,苏联的工业生产总值跃居世界第二位。二战后,苏联GDP长时间稳居世界第二,直至20世纪80年代,苏联的GDP被日本超过。对苏联GDP排名的升跌,有人感慨:“真是成也萧何,败也萧何。”对苏联和日本GDP排名的易位,有网友留言:“看看两国政府的财政支出,就能明白其原因。”

(1)某同学这样分析甲午战争中国战败的原因:“中国的GDP优势只胜在数量,在质量上却输给日本,工业化的进程远比日本缓慢是中国节节失利的经济原因。”他的分析有道理吗?请说明理由。

(2)第二次工业革命时期美国扩大国内市场迅速发展经济的政治前提是什么?二战后美国是如何占据广阔的国际市场的?

(3)材料三中的“萧何”指的是什么?中国后来是如何解决好这个问题的?请说明苏联和日本的财政支出对GDP增长的不同影响。

阅读材料,完成下列问题。

材料一

材料二北宋时期,我国西北地区的茶马互市迅速发展起来,并在西北地区形成较大规模,成为各民族贸易的主要形式。宋代西北少数民族从王公贵族到普通牧民,无不嗜茶如命,已将茶叶由奢侈品普及为日常生活必需品。宋代一度曾用银两、绢帛来购买和换取西北少数民族的马匹,但“银绢钱钞,非蕃部所欲”,最后不得不改为以“名山茶为易马用”(《宋史·兵志》。“茶之为利甚博,商贾转致西北,利尝致数倍”(《宋史·食货志》)。交易时,茶商须持有政府发放的凭证——茶引,并只能在指定的市场内进行正常的贸易活动,即“引与茶必相随”(《宋史·赵开传))。熙宁七年(1074年),宋政府在成都设榷茶司,在秦州设置买马司,分管四川茶叶与藏族马匹的互市事宜。西夏、宋、金鼎足而立时,它们之间的贸易一般通过榷场来进行的,兰州等地的榷场地位显得尤为重要,成为了西北茶马互市的中心地。

材料三明代茶马之法比较完善,如洪武(1368—1398)年间实行金牌制度。金牌制度的实行,使政府严格控制了西北地区的茶马互市,“私茶出境者斩,关隘不觉察者处以极刑”(《明经世文编》卷103)。弘治三年(1490年),明廷接受御史李鸾的建议,允许西宁、河州、洮州3茶马司招集商人运茶,只是规定每位商人运茶不得超过3000斤,其中官府收缴其中的40%,剩余部分则由商人自行出售(《明史·食货志》)。明朝中叶以后,日益兴盛的民间茶马贸易,成了各族贸易往来的主流。

——摘编自魏明孔、阎庆生《西北茶马互市论纲》

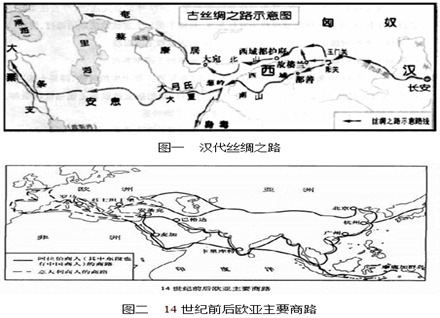

(1)根据材料一,提取两项图一到图二关于欧亚贸易新发展的信息,并予以说明(8分)。(要求信息明确,说明恰当。)

(2)根据材料二,结合所学知识,分析宋代茶马互市迅速发展的原因及其主要特点。(12分)

(3)根据材料三,结合所学知识,分析明代茶马互市发展的特点。(8分)

阅读材料,回答问题。以下为王文泉、刘天路主编的《中国近代史(1840-1949)》的相关目录:

第三章 洋务运动的开展及中国资本主义的产生

第一节 清政府政治格局的调整

(一)总理衙门的设立和辛酉政变

(二)相对稳定的内外环境

……

第二节 中国近代工业的兴起和新阶级的诞生

(三)近代军事工业的开办

……

第三节 洋务运动时期的思想文化

(一)近代文化教育事业的兴办

(二)西学传播和社会观念的变化

……

根据材料并结合所学知识,对该目录省略部分任两处各增加一方面内容,并说明增加理由(需观点正确,理由充分,符合历史事实)。(12分)

【历史上20世纪的战争与和平】阅读材料,回答问题。

材料一:为了保障马来半岛作战的侧背安全,切断援蒋路线,加大对印度和中国的压力,日军对缅作战。1942年1月,日军进攻缅甸,英军节节败退,英国政府正式向中国政府请求迅速派兵入缅协同英军作战。中国政府即派10万远征军入缅,后又不断增兵。由于中国战场和印、滇、缅战场牵制日军达130万之众,使日军无法调往太平洋,大大减轻了美国的压力。

——《中国战争史》

材料二: 安倍晋三是日本政坛中强硬的右翼人物,多次否认日本的战争罪行,提出“日本战犯不是罪犯”的观点,多次对日本在二战中犯下的战争罪行进行开脱,坚决支持小泉纯一年参拜蜻国神杜并亲自参拜,引起了中国、韩国政府和舆论的谴责和不满。

材料三: 2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议决定,以立法形式确定中国人民抗日战争胜利纪念日和设立南京大屠杀死难者国家公祭日,集中反映中国人民的意志。强调牢记历史,维护正义与和平。敦促日本领导人本着对历史负责的态度,切实正视和反省军国主义侵略历史,以诚实态度和实际行动取信于亚洲受害国人民和国际社会。

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,分析中国远征军出国作战的原因和影响。

(2)材料二反映了日本国内怎样的一种社会现象?对此,你认为中国应怎么应对? (4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析中国确立“公祭日”的原因以及中国实行这一举措有何意义?

【历史上重大改革回眸】阅读材料,回答问题。

19世纪,李鸿章与伊藤博文,一个是中国的首辅大臣,一个是日本的首任首相,地位相当,时代相同,风云际会,砥柱中流。面对共同的“千年未有之变局”,历史发令枪猛然打响,在中日近代化大比拼的赛道上,怀揣富国强兵的同样梦想,李鸿章和伊藤博文作为领军人物,带领各自的国家一路追赶。尽管日本起步比中国略迟,然而最终结局却大相径庭,一悲一喜:大清王朝愈加摇摇欲坠,日本帝国则一飞冲天。

世事流云,人生飞絮,同样是“经世之才”,一个身背骂名,抑郁而终;一个大功告成,奇勋盖世。出现这样悬殊的结果,令人深思。

——《文化博览》2007年第五期

请回答:

(1)结合所学知识分析李鸿章和伊藤博文面对“千年未有之变局”的做法各是什么?

(2)结合所学知识分析造成李鸿章和伊藤博文结果悬殊的原因?

(3)对李鸿章和伊藤博文悬殊的结果你是如何看待的?

陈旭麓先生指出:“爱国主义永远是—种打动人心的力量。但从爱国主义出发走向近代化和从爱国主义出发回到中世纪,确乎并不同义。”阅读材料,完成下列要求。

爱国主义应该是一个历史的概念 。不同的时代,不同的地域,爱国主义的外延和内涵都不相同。历史上的爱国主义与近代的爱国主义有很大的区别。……历史发展到近代,爱国主义的外延和内涵发生了很大的变化。

义和团时期的广大民众在帝国主义的侵略、欺侮面前表现了英勇无畏的民族精神,表现出对帝国主义侵略的无比痛恨,不能说不是一种爱国主义。……但是,义和团民众的泣血行动最终没有达到爱国的目的,反而导致中国近代历史上更大的灾难,在这个意义上他们的爱国初衷却转化成误国结果。

——刘宗绪主编《历史新知识创新能力培养》

请以近代中国人民的爱国斗争史实为主,论证说明中国近代爱国主义的内涵。(要求:观点正确,史论结合,表述清楚。)