这样的父亲

马丽

①秋末冬初,寒意渐浓。办公室的门忽然无声地开了一条缝,却不见人。正诧异间,一个脏兮兮的蛇皮袋伸了进来。

②同事们不约而同地抬起头,过了两三秒钟,才看见蛇皮袋后面有一个和袋子一样脏的中年男人,两眼通红,一脸倦容,头发零乱。头上还黏着草屑,穿着一件皱巴巴褪了色的衣服,右手的袖子卷过手肘,左肩背着一个破破烂烂的包裹。他迟疑地从门缝中挤进来,似乎感到了大家目光中的厌恶,于是停住脚步,小心翼翼地问:“张老师……在吗?”

③“哪个张老师?”

④“就是我儿子的班主任呀。”

⑤“你儿子是哪个班级的?”

⑥他说了一个班级,并报出了他儿子的名字,同事中有几个人便相互交换了一下眼神——他们都是那个学生的任课老师,都惊讶于那样出色的孩子的父亲竟是这个样子!

⑦有人告诉这位父亲,他儿子的班主任出去了,让他先进屋等一会儿。男人小心地走了进来,他把两个包放在地上,人也“扑通”一声坐下去,直接坐在了地上!大家都愣住了,纷纷叫他起来,让他坐到椅子上,他却着急地连连摇手。

⑧大家不再坚特,转而询问他从哪里来,找儿子做什么。

⑨听到热心的询问,他的声音完然哽咽了。他说,两年前,他妻子因受惊吓得了间歇性精神病,家人稍一疏忽,她就离家走失了。两年来,四处求医问药,仍没有好转。前些日子,因忙农活疏于看护,妻子再次离家。他风餐露宿,不分日夜地已经寻找了近一个月。说到这里,男人长叹一声,窝在眼里的一汪泪终于滚落下来……看得出他是一个很有自尊的人。有人给他纸巾,他摇摇头,从衣袋里扯出一块皱巴巴的手帕,到门外去擦。

⑩同事小余默默地起身,倒了杯水递给他。小宁把自己刚买的两张热馅饼放到男人的袋子上。其他人都从座位上站起采,不知谁带的头,有人把一些纸币放到他的包袱上。

11男人有些不知所措,涨红着脸,慌忙摆着手:“不……不是的,我不是这意思,我是来看看孩子的。”他拿起小宁给的馅饼说:“老师给的这个,我要。”随即把那些纸币抓起来放到就近的桌上,说:“这个我真不要,那成啥啦!”

12张老师回来了,男人简略地把刚才的话又说了一遍,然后向老师询问孩子的学习情况。老师们纷纷夸他儿子,他听了,点着头,脸上的愁容散去不少。

13张老师出去叫他的儿子,男人不安起来,东张西望,好像在找什么,只见他快步走到镜子前把自已从头到脚仔细地整理了一遍。做这些时,他似乎完全忘了身边的其他人。

14走廊里传来了脚步声,男人侧耳听了听,忽然现出了紧张的神色,他飞快地把自己掉在地上的“家当”塞到桌下,再次扯了扯衣服,然后,从怀里掏出一把零碎但叠得十分整齐的钞票,看得出,那是他给儿子准备好的生活费。

15门开了,张老师的身后走来一个个头高高、眉清目秀的小伙子,一进门就冲男人露出了两颗小虎牙,脆脆地喊了一声:“爸!”

16这时候,我发现,一直卑微拘谨的男人挺直了身子……

17他和儿子说话的声音,和所有过着平静幸福生活的父亲没什么两样。儿子沐浴在父亲话语的春风中,脸上泛着红晕,微笑着,不断地点着头,神色中没有一点因为有这样的父亲而生出的难堪和羞愧。如果说这之前这位父亲给人的感觉是一棵被人踏在脚下奄奄一息的草,那么此时的他,则变成了一座可让人依靠的顶天立地的大山!

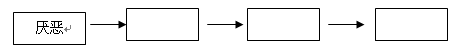

18我的眼睛湿润了,惊叹于这种变化且深深为之感动。看着四周,同事们的脸上也写着同样的感动和敬重。我们惊叹这奇迹,更敬重这奇迹的创造者——父亲!我们也终于明白:这祥的父亲,应该有这样出色的儿子。(摘自《辽宁青年》2012年第2期,有删改)文章以“我们”的感情变化为线索行文,请将适当的词语填入方框内。

用简洁的语言概括第⑨段的主要内容。

联系上下文,简要分析第17段中划线句子的表达效果。

文中的父亲是一个怎样的人?

文章结尾写到“这样的父亲,应该有这样出色的儿子”,请结合文意,谈谈你对这句话深刻含义的理解与感悟。

阅读《春》(节选),完成小题。(共10分)

小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。园子里,田野里,瞧去,一大片一大片满是的。坐着,躺着,打两个滚,踢几脚球,赛几趟跑,捉几回迷藏。风轻悄悄的,草软绵绵的。

桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。红的象火,粉的象霞,白的象雪。花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞赖飞去。野花遍地是:杂样儿,有名字的,没名字的,散在草丛里像眼睛,像星星,还眨呀眨的。第一段画线句写了什么内容?请用一句话概括,并说明这样写的好处。

想象一下“小草偷偷地从土里钻出来”描绘了这样的画面?下边的诗句哪一句描写的画面与它最接近?()

| A.春风又绿江南岸(王安石《船泊瓜州》) |

| B.浅草才能没马蹄(白居易《钱塘湖春行》) |

| C.草色遥看近却无(韩愈《早春呈水部张十八员外》) |

| D.风吹草低见牛羊(《敕勒歌》) |

从第一段中找出描写小草的质地、色泽和生长旺盛的词语

A. 描写质地的:

B. 描写色泽的:

C. 描写生长旺盛的:“成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞来飞去”这一句中的“闹”字换成“叫”字好不好?为什么?

选择阳光

那一天,我去城里拜访一位朋友。在下午返回时,乘上一辆往乡下的大巴。汽车只行出几站,便上来一位盲人,看上去他有60多岁。因为我距离车门较近,便帮忙将他背包放好。他嘴里一边说着谢谢,一边在我的身边的座位上坐下。

然后,他微笑着问我家住哪里。我告诉他住在海西村时,他竟兴奋地说:“你们那里,我可去过很多次。在你们村子东南不远就是大海,村前有一条小路,路旁有一座龙王庙……”

尽管这已是很多年前的情境,但老人说得很准确。我瞅了瞅他失明的双目,感到有些诧异,在犹豫了一会之后,仍忍不住问:“老伯,你这眼……怎么会知道我们村子以前的情境呢?”

老人毫不在意地微笑着说:“你怀疑我在说瞎话?年轻的时候,我这两只眼并没有瞎。我还当过兵哩,在青海开过车。复员后,我被分配到一家化工厂里工作。后来,因为工伤,我这两只眼才不行了。”

在说这话的时候,老人脸上的神情非常轻松。

我继续问:“城里的道路这么复杂,你出来不担心迷路吗?”

听了,老人笑了起来,说:“如果没有胆量迈出一步,那我只能一直呆在家里了。现在,我每个星期都要从乡下到城里往返两趟,一点都不担心会迷路。”

说到这儿时,老人话题一转,说:“刚开始,我也很绝望,感觉自己就像一下子从这个世界上消失似的。但后来,我就想已经这样了,再怎么后悔也无济于事了。于是,我就对自己说,走出去吧,只要抓准目标,走一步就近一步,这有什么好担心和害怕的呢?”

此时,我被老人的话语深深地打动了。我又问他:“老伯,你到城里来做什么呢?”

他颇有些自豪地说:“是一家大医院,聘我给病人做推拿——”

我惊讶地问:“你还会做推拿?”老人平静地说:“是呀,既然活着,就应该学习一门手艺,我研究推拿已经几十年了。”

到站后,在我起身下车的时候,聊兴正浓的老人看上去有些不舍,竟然关切地对我说:“走好啊——”

很长时间以来,那位双目失明老人的乐观和坦然的神情,一直萦绕在的脑海之中。一个人,陡然间从光明的生活跌入一个黑暗的世界,这是一个多么巨大的打击和痛苦啊!但是,那一位失明的老者却用坚强的信念和勇气,坦然地面对所有痛苦,并将这一份痛苦融化为更大的信念,使自己活得更有尊严。

是啊,。阅读文章,说说题目“选择阳光”的含义。

文章中多次出现“微笑”“神情非常轻松”之类的词语,有什么作用。请谈谈你的理解。

请给文章补个结尾。要求:上下连贯;点题。

“如果没有胆量迈出一步,那我只能一直呆在家里了。”从原文中找关键句,谈谈对这句话的理解

读罢本文,你一定被老人“坦然面对灾难”的精神所感动。下边,请你用饱含感情和具有诗意的文字,以 “坦然面对挫折”为内容写一段话,鼓励你的一位遭受挫折后失意的朋友。(50字左右)

①月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

②不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

③离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的都是结实的罗汉豆。

④“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

⑤我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。这段文字节选自鲁迅的小说《》,写的是的情景。

选文第①段“回望戏台在灯火光里……满被红霞罩住了”,句中“回望”表现了我怎样的心情?“罩”字如何理解?

第②段划线句运用了什么修辞手法,有什么表达效果。

从人物描写的角度赏析第⑤段划线句。

作者在小说结尾说“再也没有吃过那夜似的好豆”,真的是那夜的豆好吃吗?结合文章主旨说说你的理解。

《青虫之爱》

毕淑敏

我有一位好友,从小怕虫子。不论什么虫子都怕.大家不止一次地想办法治她这毛病,那么大的人了,看到一条小小虫子,大呼小叫的,多丢人啊!一次,男生把一条青虫偷偷夹在她的书页里.她翻开书,眼皮一翻,身子一软,就悄悄无声息地瘫到桌子底下了。

从此再不敢锻炼她。许多年过去了,各自都成了家.有了孩子。一天,她到我家做客,我下厨她在一旁帮忙。择青椒的时候,我突然看见一条青虫从一只青椒蒂旁钴出,胖如蚕豆,背上还长着簇簇黑刺,好一条险恶的虫子。我下意识地将那个青椒扔出老远。

回头寻她,只见她神志自若地看着我,谈谈说一条小虫,何必如此慌张。我比刚才看到虫子还愕然地说,你居然不怕虫子了?那你又是怎样重塑金身的呢?我追问.

女友说,听我慢慢道来,有一天我抱着刚学讲话的女儿上公园.我们在林阴路上走着,突然她说,妈妈…… 头上……有……她说着,把一缕东西从我的发上摘下,托在手里,邀功般地给我看。我定晴一看,魂飞天外,一条五彩斑谰的虫子,在女儿的小手内,显得狰拧万分。

我第一个反应是像以往一样昏倒,但是我不能倒下去,因为我抱着我的孩子.我不但不曾昏过去,神志也是从没有过的清醒。第二个反应是想撕肝裂胆地大叫一声.但我立即想到,万万叫不得,一叫,就会吓坏了孩子。于是我便把喷到舌尖的喊叫咽了下去.

现在,一条虫子近在咫尺。我的女儿用手指抚摸着它,好像那是一块冷冷的斑斓宝石.我的脑海迅速的搅动着。如果我害怕,把虫子丢在地上,女儿从此一定会种下虫子可怕的印象。在她的眼中,妈妈是无所不能、无所畏惧的,如果有什么东西把妈妈吓成这个样子.那这东西一定是极其可怕的。我颤颤巍巍地伸出手,第一次把一条活的虫子摆在手心.还假装很开心地咧着嘴,因为女儿正目不转睛地看着我呢!

女友继续说,那一刻,真比百年还难熬。女儿清澈无瑕的目光笼罩着我,在她面前,我是一个神。我不能有丝毫的退缩,我不能把我病态的恐惧传给她……

不知过了多久,我把虫子轻轻地放在地上。我对士儿说,这是虫子.虫子没什么可怕的.有的虫子有毒,你别用手去摸.不过,大多数虫子是可以摸的……我抱着女儿,半天一步都没有动,衣服早己被黏黏的汗浸湿.

女友说完.好久好久.厨房里寂静无声.“男生把一条青虫偷偷夹在她的书页里”.其目的是什么?(2分)

加点的“重塑金身”在文中的意思是什幺?(3分)

“第一次把一条活的虫子捏在手心“时,“女友”的内心是恐惧的。文中哪些语句表现了“女友”的恐惧?(3分)

文中的“女友“改变了对虫子恐惧的心理,原因是什么?(4分)

《海燕》

海水是皎洁无比的蔚蓝色,海波平稳得如春晨的西湖一样,偶有微风,只吹起了绝细绝细的千万个粼粼的小皱纹,这便使照晒于初夏之太阳光之下的、金光灿烂的水面显得温秀可喜。我没有见过那么美的海!天上也是皎洁无比的蔚蓝色,只有几片薄纱似的轻云,平贴于空中,就如一个女郎,穿了绝美的蓝色夏衣,而颈间却围绕了一段绝细绝轻的白纱巾。我没有见过那么美的天空!我们倚在青色的船栏上,默默地望着这绝美的海天;我们一点杂念也没有,我们是被沉醉了,我们是被带入晶莹的天空中了。

就在这时,我们的小燕子,二只、三只、四只,在海上出现了。它们仍是隽逸地从容地在海面上斜掠着,如在小湖面上一样;海水被它的似剪的尾与翼尖一打,也仍是连漾了好几圆圈晕。小小的燕子,浩莽的大海,飞着、飞着,不会觉得倦么?不会遇着暴风疾雨么?我们真替它们担心呢?

小燕子却从容地憩息着了。它们展开了双翼,身子一落,落在海面上了,双翼如浮圈似的支持着体重,活是一只乌黑的小水禽,在岁波上下得浮着,又安闲,又舒适。海是它们那么安好的家,我们真是想不到。

在故乡,我们还会想象得到我们的小燕子是这样的一个海上英雄么?

海水仍是平贴无波,许多绝小绝小的海鱼,为我们的船所掠动,群向远处窜去,随了他们飞窜着,水面起了一条条的长痕,正如我们当孩子时用瓦片打水漂在水面所划起的长痕。这小鱼是我们小燕子的粮食么?

小燕子在海面上斜掠着,浮憩着。它们是我们故乡的小燕子么?

啊,乡愁呀,如轻烟似的乡愁呀。用一句话概括选文第1自然段的大意。2分

选文第1自然段用了什么描写方法,作用是什么?2分

海上的燕子和故乡的燕子有什么不同?(用文章的原句回答)2分

从课文中找出作者对小燕子十分关心的语句。2分

找出能体现文章主旨的句子。3分

第八自然段与第一自然段相比着力突出海上小燕子的哪一方面特点?2分