第二次世界大战结束后,国际风云变化多端。阅读材料,回答问题。

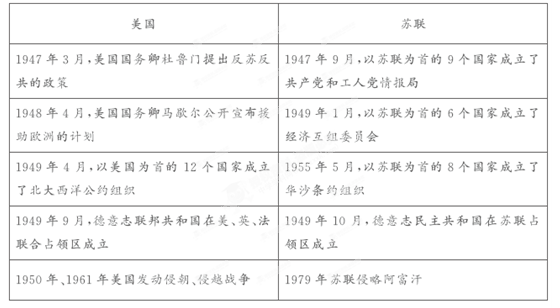

材料一 美苏对峙主要事件简表

(l)依据材料一,分析美苏在走向对峙的过程中,是通过哪些方式控制和支配别的国家或地区的?

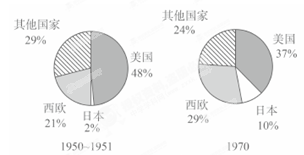

材料二 美、日、西欧等在资本主义世界工业产值所占的比重(%)

材料三 20世纪70年代初,法国总统蓬皮杜在欧洲共同体首脑会议上发表了这样的一些观点:“欧洲必须用一个声音说话”,“西欧绝不能脱离美国”,“然而,欧洲也必须保持其为独立的实体”。1972年,日本外相大平正芳在记者招待会上说:“日本跟着美国脚步走的时代已经过去了。

(2)依据材料二、三,说明20世纪六七十年代以后,资本主义世界发生了哪些变化?(6

分)

(3)在当前世界格局新旧交替的变动中,中国作为国际大家庭中的重要一员,是如何维护世界和平和促进共同发展的?请举例说明。

近代以来不同民族的交往日益密切,为人类文明的进步作出了贡献。阅读材料,回答问题。

材料一“伯里克利的黄金时代”、希腊的奇迹、希腊的光荣——这是人们在提到公元前5世纪希腊文明通常会说起的一些溢美之词……经过对比,可以对希腊人的非凡成就做出两点解释:首先,希腊人住的地方离埃及和美索不达米亚等最早的文明中心很近,能够从后者最早的成就中受益,但是它们之间的距离又没有近到使希腊人不能保持自己的特色的地步……城邦的出现和持久存在,是促成希腊人取得非凡成就的第二个因素,因为城邦为文化的繁荣提供了必需的制度保障。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一,概括希腊人取得非凡成就的原因?结合所学知识说明“伯里克利的黄金时代”民主政治的具体表现

材料二伏尔泰说:“欧洲的王族和商人发现东方只晓得追求财富,而哲学家则在那里发现了一个新的精神与物质的世界。”他赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪。”他相信儒学是最好、最合人类理性的哲学,并以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。

——庞忠甲《论儒学的国际影响》

(2)依据材料二指出伏尔泰对中国文化的哪些方面做出高度评价,结合所学知识说明中国文化对当时欧洲社会产生的影响?

“汉语盘点2014”年度字词12月19日在京揭晓。“法”字当选中国国内字第一。阅读材料,回答问题。

材料一国无常强,无常弱。奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。

(1)材料一反映了哪一学派的主张?结合所学知识概括指出其基本主张。

材料二美国宪法是美国建国初期多元利益集团谈判和妥协的结果,宪法所创立的也是一个利益谈判和妥协的政治机制。在美国两百多年的历史上,不同的利益集团因应对不断变化的历史环境,利用依宪法衍生的宪政机制,就各自的利益和联邦的“公共”利益的定义和定位,相互进行一种连续不停的谈判和妥协……宪法的生命力不断得到更新,表现出一种“超稳定性”,成为一部“活着的宪法”。

——王希《原则与妥协》

(2)据材料二分析美国宪法能成为一部“活着的宪法”的依据,并结合美国1787年宪法指出“妥协”在调和当时美国国内矛盾方面的具体表现。

材料三由于我国经历了漫长的封建社会,从历史上考察是缺乏法治文化传统和法律制度背景的。因此可以说在1949年新中国成立的时候法治建设的基础是非常薄弱的,法治建设面临着巨大的挑战……然而,中国共产党领导中国政府和人民不畏艰辛,60年来在法治建设方面取得了举世瞩目的成就……只要与我国的国情相结合,走中国特色的法治之路,就能克服法治建设的阻碍,实现“建设社会主义法治国家”的伟大目标。——郭庆珠《新中国法治建设历程》

(3)根据材料三并结合所学知识概括指出新中国成立前后、改革开放新时期在法治建设方面取得的主要成就。

阅读下列材料,回答问题:

材料一有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣!……何则?封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。古之圣人,以公心待天下之人,胙(zuò,赐予)之土而分之国;今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之,……民乌得而不穷,国乌得而不弱?

——摘自顾炎武《郡县论》

材料二本宪法及依照本宪法所制定之合众国法律……均为全国的最高法律;任何一州宪法或法律中的任何内容与之抵触时,均不得违反本宪法。

任何一州都不得缔结任何条约,参加任何同盟或邦联;任何一州,未经国会同意,不得与他州或外国缔结协定或盟约。

本宪法未授予合众国也未禁止各州行使的权力,分别由各州或由人民保留。

——摘编自美国1787年宪法

材料三中华人民共和国各民族一律平等。国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。

各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——《中华人民共和国宪法》

为了维护国家的统一和领土完整,保持香港的繁荣和稳定,并考虑到香港的历史和现实情况,国家决定,……设立香港特别行政区。

香港特别行政区是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域,直辖于中央人民政府。

——《中华人民共和国香港特别行政区基本法》

回答:

(1)根据材料一,顾炎武笔下的“封建”是指什么制度?他认为“郡县”存在哪些弊端?

(2)根据材料二,美国1787年宪法在哪些方面对中央(合众国)与地方(州)权力作出了明确的规定?上述规定体现了什么施政原则?美国由此确立了怎样的政治制度?

(3)根据材料三,指出新中国对地方行政体制的探索,这些探索表明我国在地方行政区划设置上既有“统一要求”又有“具体区别”,请结合材料和所学知识予以说明。

比较法是历史学习常用的一种重要方法。按要求回答下列问题:

(1)结合所学知识,完成《近代英国与德国政治体制比较表》

| 英国 |

德国 |

|

| 国家元首的权力 |

国王“统而不治” |

① |

| 政府产生方式 |

② |

皇帝任命 |

| 政府与议会的关系 |

③ |

宰(首)相、议会对皇帝负责 |

| 政治体制 |

④ |

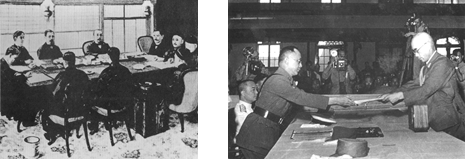

(2)下列图片情景分别发生于哪一年?结合所学知识,与图片情景相关的两次战争对中华民族国际地位的影响有何不同?

某年4月,中日签订《马关条约》某年9月,南京,侵华日军投降仪式共产党之占领台湾,势将直接威胁太平洋之安全,并威胁在该区域履行合法而必要之活动的美国部队。因此,本人命令美国第七舰队防止对台湾之任何进攻。

——美国总统杜鲁门的声明(1950年6月)

美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。美国……确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标。——《中美联合公报》(1972年2月)

(3)根据上述材料,20世纪50年代初和70年代初,美国政府对台湾政策有何不同?这一变化反映出该时期中美关系发生了什么重大变化?

规则是社会体系的基本因素,是人类交往和合作的基础。市场经济运行也存在着一定的秩序和规则。阅读下列材料,回答问题。

材料一 根据工业复兴法,成立了有大银行家、工业家和经济学家参加的全国工业复兴局,由国家监督生产,调节各企业主之间的关系。各企业分成十七个部门,每部门公布“公平竞争法规”,规定产品的产量、质量、市场分配和产品价格、工资和工时。……根据法案还确定由国家调节雇主同工人之间的关系,确定最高工时和最低工资及签订集体合同事宜。

——黄安年《罗斯福新政的历史地位和阶级性质》

材料二 鉴于国际货币制度的主要目的是提供一个便利国与国之间商品、劳务和资本的交流和保持经济健康增长的体制,鉴于主要目标是继续发展保持金融和经济稳定所必要的有秩序的基本条件,各会员国保证同基金和其他会员国进行合作,以保证有秩序的外汇安排,并促进一个稳定的汇率制度。

——《国际货币基金协定》(1944年)

材料三 世界贸易组织8月31日就巴西和美国之间持续多年的棉花补贴争端案作出最后裁决,认定美国为其国内棉农提供巨额补贴的做法违反了世贸组织的相关贸易规则,并批准巴西对美国实施制裁措施。……此次世贸组织的裁决虽然并没有完全满足巴西的愿望,但从某种程度上说,裁决可能影响到其他棉花种植国家,因此具有重要标志意义。……美国的补贴政策帮助美国生产商以低于外国竞争者的价格销售产品,此种不公平行为压低了世界市场的价格,对巴西和其他地区的棉花生产商构成了双重打击。

——《新华月报(记录)世贸组织批准巴西对美国实施制裁》(2009年第10期)

请回答:

(1)据材料一,概括罗斯福新政中复兴工业的主要措施。从中反映了美国经济运行机制发生了怎样的变化?

(2)据材料二并结合所学知识,指出资本主义世界建立了怎样的“汇率制度”以达到“稳定”的?

(3)据材料三概括世贸组织的职能。材料三与材料二相比,两个组织构建世界经济体系的侧重点有何不同?