杨奎松在《实事求是地总结抗战史的经验与教训》中说:“抗战之伟大,原本在于近百年来一盘散沙、四分五裂,倍受列强欺凌侵略的中华民族,终于有了举国一致奋起抵抗的一天……”这实质上反映了

| A.中国获得了真正的民族独立 | B.抗日民族统一战线的作用 |

| C.中国一直处于分裂状态 | D.抗战期间各派别彻底放弃前嫌 |

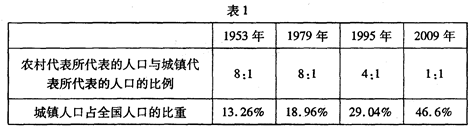

表l为中华人民共和国成立以来,全国人大农村代表所代表的人口与城镇代表所代表的人口的比例变化,不能说明的是 ()

| A.农村与城镇代表比例趋向平衡 | B.改革开放以来城镇化速度加快 |

| C.城市和农村人口数量趋于接近 | D.基层民主选举制度逐步的普及 |

美国前总统布什曾称说:“(它)是中国民主政治最大的火花”,它指的是

| A.基层民主选举 | B.民族区域自治 | C.政治协商制度 | D.人民代表大会 |

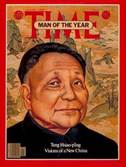

1979年1月1日的美国《时代》周刊将邓小平评为年度风云人物。标题写着:邓小平,中国新时代的形象。邓小平成为新时代形象的主要原因是

| A.领导粉碎了“四人帮”,结束文革 |

| B.赞成 “两个凡是”,坚持社会主义道路 |

| C.回归实事求是,规划改革开放 |

| D.主张“一国两制”,解决统一问题 |

某学校拟创办一主题网站,纪念一项重大的活动。请你根据下列图片判断其主题应是()

| A.中国民主革命的胜利 | B.中国共产党的伟大历史作用 |

| C.改革开放的伟大成就 | D.中国共产党的发展历程 |

口号反映时代特色,“老子反动儿混蛋”、“革命无罪,造反有理”、“砸烂公检法”。这些出现在20世纪六七十年代中国的口号反映出的本质问题是

| A.“文化大革命”全面发动 | B.国家政治体制建设倒退 |

| C.阶级斗争已发展到党内 | D.民主与法制横遭践踏 |