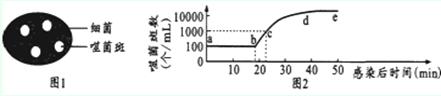

下图1中的噬菌斑(白色区域),是在长满大肠杆菌(黑色)的培养基上,由一个T2噬菌体侵染细菌后不断裂解细菌产生的一个不长细菌的透明小圆区,它是检测噬菌体数量的重要方法之一。现利用培养基培养并连续取样的方法,得到噬菌体在感染大肠杆菌后数量的变化曲线(下图2),下列叙述错误的是

| A.培养基中加入含35S或32P的营养物质,放射性先在细菌中出现,后在噬菌体中出现 |

| B.曲线a~b段,细菌内正旺盛地进行噬菌体DNA的复制和有关蛋白质的合成 |

| C.曲线b~c段所对应的时间内噬菌体共繁殖了10代 |

| D.限制c~d段噬菌斑数量增加的因素最可能是绝大部分细菌已经被裂解 |

在下列关于酶和激素的叙述中,不正确的是( )

| A.激素的作用与神经系统的作用密切联系 |

| B.能产生激素的细胞不一定能产生酶 |

| C.激素产生后,一般作用于其他细胞 |

| D.能产生酶的细胞不一定能产生激素 |

PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5um的颗粒物,富含大量的有毒、有害物质,易通过肺部进入血液,目前PM2.5已成为空气污染指数的重要指标。下列关于PM2.5的推测不合理的是()

| A.PM2.5进入人体的肺泡中时还没有进入人体的内环境 |

| B.颗粒物中的一些酸性物质进入人体血液会导致血浆呈酸性 |

| C.PM2.5可能成为过敏原,其诱发的过敏反应属于免疫异常 |

| D.颗粒物进入呼吸道引起咳嗽属于非条件反射,其中枢不在大脑皮层 |

与肌肉注射相比,静脉点滴因能将大剂量药物迅速送到全身细胞而疗效显著。图中所示的内环境a、b、c、d的名称分别是()

①血浆 ②组织液 ③淋巴

| A.①②③① | B.②③①① | C.③①②③ | D.②①③② |

如图为人体细胞与内环境之间物质交换的示意图,①、②、③、④分别表示人体内不同部位的液体。据下图判断下列说法正确的是()

| A.体液①中含有激素、酶、抗体、血红蛋白、尿素、 CO2 等物质 |

| B.②内渗透压上升会刺激垂体释放的抗利尿激素增加 |

| C.③内若产生乳酸会引起①、②、④内pH的剧烈变化 |

| D.①、②、④是机体进行细胞代谢活动的主要场所 |

关于动物内环境稳态的叙述,错误的是()

| A.血浆渗透压与蛋白质含量有关,与无机离子含量无关 |

| B.H2CO3/NaHCO3是维持细胞外液pH稳定的缓冲物质 |

| C.细胞内、外的Na+、K+分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的 |

| D.运动后Na+、K+排出体外较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态 |