【历史——历史上重大改革回眸】

阅读下列材料,完成文后要求。

材料一; 西汉前期,钱币袭秦形制,文曰“半两”,法定重量当为十二铢。但铸造时通常实重不及其额,前后铸造的钱币大小、轻重亦不一致。诸侯、达官、豪富多私造牟利,私铸钱低劣者薄如榆英,号为“英钱”。不同时期、来源、质量的货币同时流通于市场,折算困难,交易非常不便。汉武帝统治时期,由于对外征伐不断,中央财政从此前“京师之钱累巨万,贯朽而不可校”的丰盈一变而为入不敷出的困局。

材料二: 汉武帝于元鼎四年(公元前113年)将铸币权从各郡国收归中央政府,使中央政府对五铢进行统一铸造和发行。“于是悉令郡国无铸钱,专令上林三官铸。钱既多,而令天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之,输其铜三官。而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸乃盗为之。”五铢钱轻重合宜,自汉至隋七百余年,基本上行用不废。

(1)据材料一,概括汉武帝时期币制改革的背景。

(2)据材料二和所学知识,评价汉武帝统一货币的举措。

阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一 古代中国人所创造的科学技术具有其独特的风格和独到的体系。构成这一独特的科技体系的有农、医、天、算四大学科,以及陶瓷、丝织和建筑三大技术。这四大学科和三大技术是中华民族先人在科学技术上的独特建树。

——摘编自吴国盛《科学的历程》

材料二 近代科学技术是以前所未有的速度发展的,这一时期的一系列成果,是现代科学技术的基础。现代科学的发展更是将人类对自然界的认识水平提到了一个崭新的高度。

国际金融危机发生以来,世界主要经济体纷纷采取措施,加大科技和教育投入,应对国际金融危机,布局未来发展,培养新的竞争优势。

——摘编自中国科学院《2010科学发展报告》等

材料三 科学不仅刷新了我们的世界图景,也刷新了我们的日常生活。……然而,在科学成功的背后,我们必须看到一个潜在的危险正在显露出来:人类通过大规模地开发大自然,虽然掌握了更高的能量,有了支配自然界的能力,但却动摇了人类生存的根基。

——摘自吴国盛《科学的历程》

请回答:

(1)依据材料一概括中国古代科技的突出特点,简析中国古代农业科技取得“独特建树”的主要原因。

(2)指出材料二中“这一时期的一系列成果”对社会经济发展的促进作用,分析世界主要经济体为何要加大科技投入。

(3)怎样理解科学“动摇了人类生存的根基”?如何应对这种“潜在的危险”?

学者林贤治说:“真正的思想者,就其本质来说都是异端。”阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。

——黄仁宇《万历十五年》

材料二 ……路德早就指明了这种愚昧暴行的徒劳性质:“异端绝对不能用物质的力量镇压或者压制下去,而只能用上帝的话进行争辩。”

——[奥]斯蒡芬·茨威格《异端的权利》

材料三 鲁迅指出:“现在有一群好讲鬼话的人,最恨科学,因为科学能教道理明白,能教人思路清楚,不许讲鬼话,所以自然而然的成了讲鬼话人的对头。”

——邱若宏《论五四时期人文思想家的科学启蒙》

请回答:

(1)李贽和路德这两位同时期的中外思想家,都被称为“异端”。依据材料一、二及结合所学知识分别指出他们的“异端”思想和矛头指向。

(2)为什么李贽的“异端”思想在“他所生活的时代”影响不大?

(3)材料三中“讲鬼话的人”指哪些人?“讲鬼话人的对头”指哪一派别?

(4)依据上述材料,结合所学知识谈谈你对异端思想的认识。

工业文明的崛起,给中国带来巨大的冲击。如何应对这“千年不遇之变局”,成为近代中国面临的最严峻课题之一。阅读下列材料,回答问题。

材料一 机房织造不用手足,其机动以火烟,可代人力。以羊毛与棉花纺成洋布、大呢、羽毛皆自然敏速。道光十八年……棉布计银万有二千四百万两……一年运出之货价银二万一千六百四十万有余两。……其广推贸易之法,有火轮船航河驶海,不待风水。又造 辘路,用火车往来,一时可行百有八十里。虞船货之存失不定,则有约人担保之,如担保一船二万银,则预出银八百元;船不幸沉沦,则保人给偿船主银二万两。

辘路,用火车往来,一时可行百有八十里。虞船货之存失不定,则有约人担保之,如担保一船二万银,则预出银八百元;船不幸沉沦,则保人给偿船主银二万两。

——魏源《海国图志》

材料二 今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。……西学必先由中学,亦犹是矣。外国各学堂,每日必诵耶稣经,示宗教也;小学堂先习拉丁文,示存古也………学堂之书,多陈述本国先君之德政,其公私乐章,多赞扬本国之强盛,示爱国也。如中士而不通中学,此犹不知其姓之人、无辔之骑、无舵之舟,其西学愈深,其疾视中国亦愈甚,虽有博物多能之士,国家亦安得而用之哉?

——张之洞《劝学篇》1898年

材料三 万邦并立,动辄相关,无论其国若何富强,亦不能漠视外情,自为风气。各国之制度文物,形式虽不必尽同,但不思驱其国于危亡者,其遵循共同原则之精神,渐趋一致,潮流所及,莫之能违。于此而执特别历史国情之说,以冀抗此潮流,是犹有锁国之精神,而无世界之智识。国民而无世界知识,其国将何以图存于世界之中?

——陈独秀《敬告青年》1915年

(1)归纳材料一的重要历史信息。作者介绍这些信息的主要意图是什么?(2分)

(2)材料二的核心思想是什么?概括其主要论据。(4分)

阅读下列材料:

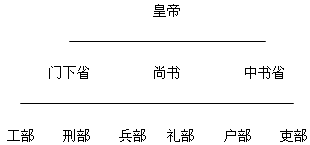

材料一唐朝的三省六部制

——摘自《中国古代史》

材料二元朝大政委于中书省,今冀,晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都里,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料三 雍正年间,用兵西北……始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写,后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此。

──赵翼《蘑曝杂记》

请回答:

(1)材料—中唐朝的三省六部制起了什么作用?三省中门下省的职能是什么?

(2)根据材料二,说明元朝为什么实行行省制?

(3)材料三中军机处的主要职能和作用是什么?军机处的设置反映了什么时代特征

阅读下列材料:

材料一汉武帝时,董仲舒建议,“臣愚以为使者诸侯,郡守.二千石各择其吏民之贤者,岁贡各二人。”其中要求地方郡国每年推举二人。

材料二今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手,操人主之威福,夺天朝之权势。或以货贿自通,或以计协登进。……是以上品无寒门,下品无势族。慢主惘时,实为乱源。

材料三此种制度较广泛地向地方各阶层的地主们打开了入仕的途径。因而各地地主特别是过去的寒门,商人地主等……也取得了高官厚禄,参与政权。

请回答:

(1)材料一反映的是历史上选拔人才的什么制度?

(2)材料二描述的又是哪种选官制度?它主要盛行于哪一历史时期?

(3)材料三反映的是什么制度?它产生于什么时期?

(4)如果你是皇帝,你会采用哪一种选拔人才的制度?请简要说明理由(11)