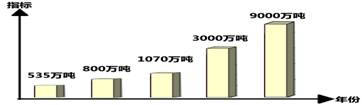

下图为某一时期我国连续五年的炼钢指标图,出现图中数据最有可能是因为

| A.“一五计划”的实施 | B.“三大改造”的完成 |

| C.“左”倾错误的影响 | D.“改革开放”的成果 |

《中国农业现代化道路的探索》指出:“它将家庭经营引入集体经济组织内部,家庭经营只是其中一个层次,统和分是相互依存、相互促进、共同发展、不断完善的关系。它继承了合作化的结果,汲取了中国传统农业的精华,又符合社会主义的原则。”这里“汲取中国传统农业的精华”“又符合社会主义原则”分别指

| A.个体经营、集体经济 | B.精耕细作、平均主义 |

| C.协作经营、按劳分配 | D.小农经济、共同劳动 |

为了吸取苏联经济建设中的教训,毛泽东在《论十大关系》中指出:“拿工人讲,工人的劳动生产率提高了,他们的劳动条件和集体福利就需要逐步有所改进。……同时我们也历来提倡关心群众生活,反对不关心群众痛痒的官僚主义。随着整个国民经济的发展,工资也需要适当调整。”可见“教训”是

| A.生产过剩,市场狭小 | B.忽视民主与法制 |

| C.重视积累,忽视消费 | D.片面发展重工业 |

下图所示趋势出现的主要原因是

中国1930—1936年的货币供给(年终总量)单位:100万元

| 年份 |

银币 |

铜币 |

纸币 |

银行存款 |

总货币 |

| 1930 |

2200 |

287.7 |

956.3 |

3392.1 |

6836.1 |

| 1931 |

2271 |

281.4 |

896.9 |

3591.5 |

7040.8 |

| 1932: |

2289 |

275.1 |

924.4 |

3880.8 |

7369.3 |

| 1933 |

2275 |

268.8 |

978.8 |

4290.6 |

7813.2 |

| 1934 |

1995 |

262.5 |

1108.9 |

4620.9 |

7987.3 |

| 1935 |

1703 |

256.2 |

1413.5 |

5460.1 |

8832.8 |

| 1936 |

1391 |

250 |

2438.6 |

6394.2 |

10473.8 |

A.通货膨胀严重

B.国内政局稳定

C.“国民经济建设运动”开展

D.国家经济政策调整

“以为不要城市工人而用农村包围城市可以取得胜利,这无论在理论上与事实上都是不通的。假使没有城市做领导,则任何乡村都是不能‘联合起来’的。并且,没有城市工人激烈斗争,则一切‘包围城市’的计划完全是空谈。”(中共中央机关刊物《红旗》,1930.5.24)这说明当时

| A.农村包围城市道路宣告失败 | B.对中国革命道路认识有分歧 |

| C.中国尚未找到适合国情的革命道路 | D.俄国革命道路符合中国实际 |

1922年,陈独秀在《造国论》一文中说:“在中国这样的殖民地状况之下……无产阶级革命的时期尚未成熟,只有两阶级(注:无产阶级和资产阶级)联合的国民革命的时期是己经成熟了。”陈独秀这是在解释和宣传

| A.中国共产党制定的民主革命纲领 |

| B.共产党员以个人身份加入国民党的方针 |

| C.中国共产党制定的第一个党纲 |

| D.“联俄、联共、扶助农工”的三大政策 |