为探究不同离子对肠淀粉酶(最适pH为8)活性的影响,某同学开展了相关的实验,其实验步骤和结果见表。请回答:

试管编号及试剂 试管编号及试剂实验步骤 |

1号1%NaCl溶液(mL) |

2号1% CuSO4溶液(mL) |

3号1% Na2SO4溶液(mL) |

4号 蒸馏水(mL) |

|

| ①加入试剂 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| ②加入pH 8缓冲液(mL) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| ③加入1%淀粉溶液(mL) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| ④加入肠淀粉酶溶液(mL) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

| ⑤各试管室温下反应2min |

|||||

| ⑥加入刚配制好的斐林试剂1mL |

|||||

| ⑦将各试管放入盛有50℃~65℃温水的大烧杯中加热约2min |

|||||

| ⑧观察、记录结果 |

深砖红色 |

无砖红色 (或浅蓝色) |

浅砖红色 |

浅砖红色 |

|

(1)分析结果,得出结论:

比较3号与4号试管的实验结果,可得出的结论是________________________________。

比较2号与3号试管的实验结果,可得出的结论是________________________________。

比较1号与3号试管的实验结果,可得出的结论是________________________________。

(2)本实验的自变量是_____________________。

(3)四组实验中属于空白对照的是 号试管的实验。

(4)实验中加入缓冲液的作用是_______________ 。

(5)实验步骤⑤和步骤⑥能否对调(即先做步骤⑥,再做步骤⑤)?请作出判断并简述理由:_______________________________________________________________。

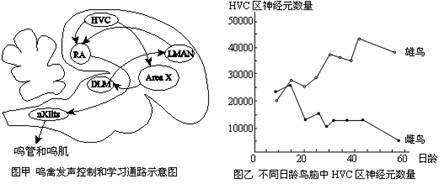

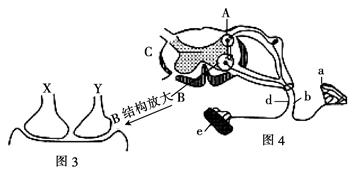

鸣禽是鸟类中最善于鸣叫的一类。鸣禽的鸣唱是在脑中若干功能区(如图甲中字母所示)的控制下,通过鸣管和鸣肌来完成的。请分析回答:

(1)图甲中的HVC等功能区是鸣禽鸣唱反射弧结构中的。该反射的效应器是。

(2)研究发现雄鸟的HVC区体积明显大于雌鸟。为探究这种差异的原因,研究者进行实验,得到图乙所示的结果。

①此实验以不同日龄的鸟的脑为材料,制备装片并染色,然后在显微镜下观察,通过计数神经元的(结构)来统计HVC区神经元的数量。

②图乙的结果显示,10~15日龄时,雄鸟和雌鸟脑的HVC区神经元的数量差异不大;随日龄增长,雄鸟和雌鸟脑的HVC区神经元数量变化的趋势是。

(3)进一步研究发现,雄鸟脑中HVC区体积较大与新生神经元所占比例较高有关,而新生神经元数量的雌雄差异与鸟体中激素有关,这类激素最可能是。为验证这一观点,研究人员做了多组实验,其中一组是选用雌性幼鸟若干只,平均分成两组。在对照组幼鸟皮下植入不含激素的包埋物,实验组的处理是幼鸟皮下植入的包埋物。一段时间后,检测两组鸟脑中HVC区。若,说明上述观点成立。本实验设置对照组的目的包括(填选项前的符号)。

①排除外源激素对实验结果的影响②排除植入手术对实验结果的影响

③排除包埋物对实验结果的影响④排除激素浓度对实验结果的影响

⑤减小激素测量误差对实验结果的影响 ⑥减小动物个体差异对实验结果的影响

⑦提供正常激素水平动物的数据作为参照

(4)脱落酸是植物体生命活动调节过程的重要激素,在高温条件下容易降解。研究发现,正常人的体内也存在脱落酸。脱落酸能抑制人肝癌细胞DNA的复制而将其阻滞于分裂间期。胡萝卜含较多的脱落酸,胡萝卜鲜榨成汁食用比煮熟食用防肝癌的效果更好,原因。

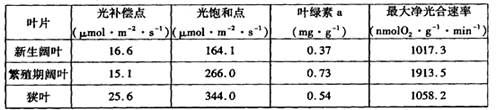

鼠尾藻是一种着生在礁石上的大型海洋褐藻,可作为海参的优质饲料。鼠尾藻枝条中上部的叶片较窄,称之狭叶;而枝条下部的叶片较宽,称之阔叶。新生出的阔叶颜色呈浅黄色,而进人繁殖期时阔叶呈深褐色。研究人员在温度18℃(鼠尾藻光合作用最适温度)等适宜条件下测定叶片的各项数据如下表。

(注:光补偿点为总光合速率等于呼吸速率时的光照强度;光饱和点为总光合速率刚达到最大时的光照强度。)

(1)据表分析,鼠尾藻从生长期进人繁殖期时,阔叶的光合作用强度,其内在原因之一是叶片的。

(2)依据表中光补偿点(或光饱和点)的变化,可推知鼠尾藻的狭叶比阔叶更适应(弱光/强光)条件,这与狭叶着生在枝条中上部,海水退潮时,会暴露于空气中的特点相适应的。蓝藻相对该鼠尾藻在细胞结构上的特点是。

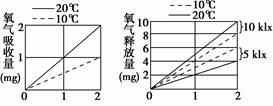

(3)在一定光照强度等条件下,测定不同温度对新生阔叶的净光合速率和呼吸速率的影响,结果如下图。

①实验测定净光合速率时所设定的光照强度(大于/等于/小于)18℃时的光饱和点。

②将新生阔叶由温度18℃移至26℃下,其光补偿点将(增大/不变/减小),这影响了鼠尾藻对光能的利用效率。因此,在南方高温环境下,需考虑控制适宜的温度及光照强度等条件以利于鼠尾藻的养殖。

(4)现发现该鼠尾藻的一变异种,将其繁殖期时阔叶放在特定的实验装置中,研究在10℃、20℃的温度条件下,分别置于黑暗和5 klx、10 klx条件下的光合作用和呼吸作用量,结果如下图所示【横坐标为时间(小时)】。据图计算:该叶片在20℃、10 klx光照下,每小时光合作用产生的氧气量是___________ mg;在相同时间内,该叶片在5 klx光照下,10℃时积累的有机物是20℃时的________倍。

有些人喝了一点酒就脸红,我们称为“红脸人”,有人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”。乙醇进入人体后的代谢途径如下,请回答:

(1)就上述材料而言,酒量大小与遗传有关,且遵守_______规律。

(2)“红脸人”体内用只有ADH,其基因型是____________,饮酒后血液中乙醛含量相对较高,毛细血管扩张而引起脸红。由此说明基因可通过控制_____________,进而控制生物的性状。

(3)“13三体综合征”是一种染色体异常遗传病,调查中发现经常过量饮酒者和高龄产妇,生出患儿的概率增大。医院常用染色体上的一段短串联重复序列作为遗传标记(“+”表示有该标记,“-”表示无),对该病进行快速诊断。

①“13三体综合征”患者体内染色体是________条,其变异类型是________。

②现诊断出一个“13三体综合征”患儿(标记为“+ + -”),其父亲为“ + -”,母亲为“- -”。该小孩患病的原因是_____________。

③威尔逊氏病是由13号染色体上的隐性基因(d)控制的遗传病。一对正常的父母生下了一个同时患有13三体综合征和威尔逊氏病的男孩,在下框中用遗传图解表示该过程。(说明:配子和子代都只要求写出与患儿有关的部分)

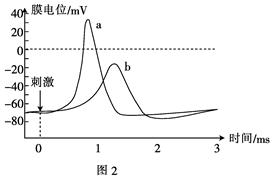

(1)下图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的正常海水和低Na+海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是______。

| A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化 |

| B.两种海水中神经纤维的静息电位相同 |

| C.低Na+海水中神经纤维的静息状态,膜内Na+浓度高于膜外 |

| D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内 |

(2)假如图3中的Y来自图4中的A,图3中的X来自大脑皮层,当感受器接受一个刺激后,导致效应器产生反应,则Y释放的物质使突触后膜具有产生________的作用,如果大脑皮层发出的指令是对这个刺激不做出反应,则X释放的物质对突触后膜具有__________作用。

(3)多数鱼类的体色会随着环境条件的变化而改变,经研究发现,鱼类的眼和松果体能感知光照变化而产生兴奋,当兴奋到达肾上腺时,其分泌的肾上腺素能使体表黑色素细胞的色素颗粒聚集,使体表颜色变浅;而当兴奋到达副交感神经时,其神经末梢分泌的乙酰胆碱能使体表黑色素细胞的色素颗粒扩散,使体表颜色加深。为验证肾上腺素和乙酰胆碱对鱼体色的影响,科研人员进行了相关实验,请完善下列实验内容。

实验对象:体长约 10 cm 且体色相近的同种鲫鱼若干条。

药品及用具:鱼用生理盐水、适宜浓度的肾上腺素、乙酰胆碱、注射器等。

实验步骤:

第一步:将鲫鱼平均分成三组,编号为甲、乙、丙,分别放入三个玻璃缸中置于背光处饲养一段时间。

第二步:给甲组鲫鱼腹腔中注入2 mL乙酰胆碱,乙组鲫鱼腹腔中注入________________,而丙组鲫鱼腹腔中注入________________作为对照。

第三步:将装有上述处理后鲫鱼的玻璃缸置于______处,2小时后,观察比较三组鲫鱼体表颜色的变化。

预期实验结果:甲、乙、丙三组鱼的体色由浅到深依次是________________。

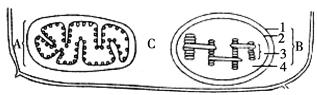

下图表示某高等植物细胞部分结构,请据图回答问题([ ]内填写代号,横线上填写相关内容)。

(1)大气中的CO2在图中所示的[ ]细胞器内的[ ]处合成有机物,含碳有机物可以在图中所示的[ ]和[ ]处分解为CO2。

(2)生态系统中有一类生物,虽不能进行光合作用,但能通过____________作用合成有机物,这类生物的细胞与高等植物细胞相比,主要特点是____________________。

(3)甲、乙两支大小相同的试管,都盛有等量的丙酮酸和NaHCO3的混合溶液,向甲试管中加入从高等植物细胞内提取的完整细胞器A,向乙试管中加入从高等植物细胞内提取的完整细胞器B,然后给予充足光照,两支试管都会产生气泡。这两种气泡成分是不一样的,请解释原因:__________________________________。

(4)这两种细胞器在结构上的明显区别:_________________________________。