中西方传统文化都是人类文明史上的璀璨明珠。阅读材料,回答问题。

材料一 希腊遗产内部确立了一种深刻的内在紧张状态;希腊遗产为西方思想提供了智力基础。这种基础对将要持续2500年以上的一种极为生气勃勃的思想演变来说,既是不稳定的,又是具有高度创造力的。

——理查德·塔那斯《西方思想史》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出古希腊“具有高度创造力”的遗产有哪些?

材料二 相对封闭的内陆地理环境,使中国文化在一种与外界基本隔离的状态下自发地产生与发展起来。……较少借鉴和吸收别国的文化,并且没有因外来文化的冲击而使自己的文化出现断层、转型或湮灭,表现出稳定连贯的文化特征和别具一格的文化特色。由于相对封闭的内陆地理环境使中国与别国文化交流较为困难,……即使在接触外界文化之后,中国人仍然以“天朝上国”自居,表现了一种自我中心的文化观。

——祝西莹 徐淑霞《中西文化概论》

(2)依据材料二,概括中国传统文化的特点。结合所学知识,分析其成因。

材料三 明清之际文化,横亘在传统与近代的交界处。近年来,学术界关于明清之际文化的性质,有多种意见。在这些意见中,存在两种针锋相对的观点。一种观点认为,明清之际是“中国哲学的启蒙”,其性质与西方的文艺复兴相类似,是近代文化的曙光;而另一种观点则认为。“明清之际是以儒学为主体的传统文化的自我调整”,绝不是“启蒙文化”,只是日落西山时天空中的“一抹晚霞”。

——《第一页与胚胎一一明清之际中西文化比较》

(3)依据材料三并结合所学知识,任选一种观点加以论证。

阅读下列材料:

材料一 《春天的故事》歌词中写道:“一九九七年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山。

材料二 1984年,邓小平在《办好经济特区,增加对外开放城市》中说:“我们建立经济特区,实行开放政策,有个指导思想要明确,就是不是收,而是放。

请回答:

(1)“画了一个圈”指建立了四个经济特区,这四个经济特区分别是哪四个城市;

(2)从工业布局的因素考虑,我国设立经济特区的原因是什么?

阅读下列材料:

材料一 下面是民国初期历年新注册工厂数量一览表(不包括矿山):

| 年份 |

民国元年 |

民国二年 |

民国三年 |

民国四年 |

民国五年 |

民国六年 |

民国七年 |

民国八年 |

| 工厂数 |

17 |

37 |

37 |

50 |

33 |

34 |

29 |

23 |

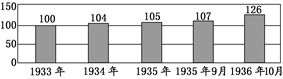

材料二 下面是1933-1936年中国(国民政府)轻工业月平均生产指数增长表:

注:1933年月平均生产指数为100。

请回答:

(1)根据材料一,分析民国初期我国民族工业的发展状况,并简要分析原因。(8分)

(2)材料二反映了中国民族工业怎样的发展状况?结合所学知识分析其原因。(4分)

阅读下列材料:

材料一农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪捆布黪,此其分事也。

——《墨子》

材料二春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——晁错《论贵粟疏》

请回答:

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产方式?这出现的原因是什么?(6分)

(2)从材料一、二可以看出,这种生产方式有何特点?(4分)

阅读下列材料

材料一人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。……试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》1894年6月

材料二革命为唯一法门……我们必须倾覆满洲政府,建立民国。革命成功之日,……废除专制,实行共和。

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年12月

材料三曾几何时,已为情势所迫不得已而与反革命的专制阶级谋妥协,此种妥协,实间接与帝国主义相调和。遂为革命第一次失败之根源。夫当时代表反革命的专制阶级者实为袁世凯,其所挟持之势力初非甚强。而革命党人乃不能胜之者,则为当时欲竭力避免国内战争之延长,且尚未能获一有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党故也,……夫袁世凯者,北洋军阀之首领,时与列强相勾结,一切反革命的专制阶级和武人官僚辈,皆依附之以求生存;而革命党人乃以政权让渡于彼,其致失败,又何待言?——孙中山《中国国民党一大宣言》1924年1月

材料四我已嘱国民党进行民族革命运动之工作,俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁缚。为达此目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携。

——孙中山《致苏俄遗书》1925年3月

请回答:

(1)根据材料一,指出孙中山上书李鸿章的目的。与材料一相比,材料二中孙中山改造中国的方式发生了怎样的变化?

(2)根据材料三,分析孙中山认为辛亥革命失败的原因有哪些。

(3)为了实现材料三所述的“民族革命”,孙中山在他生命的最后几年中,在思想和方针政策上有何重大发展?促成孙中山这些重大发展的客观原因有哪些?

(4)从孙中山的上述讲话中,你能感受到他的哪些革命精神?

以儒家思想为核心的中国传统文化对东西方世界产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题:材料一“臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”——董仲舒

材料二“天下之务莫大于恤民,而恤民之本,在人君正心术以立纪纲。讲明义理之归,闭塞私邪之路,然后乃可得而正”——朱熹

材料三“仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”——李贽

材料四从18世纪后期起,伏尔泰开始接触中国文化,他特别推崇中国的儒家思想,对孔子更是佩服得五体投地,房间里常年挂着一幅孔子画像。他反对君主专制,希望有一位开明君主,因此儒家的“民为贵,君为轻”被他当作武器来攻击封建君主专制。伏尔泰推崇孔子的另一方面,是他认为孔子是用道德的说服力而不是用宗教的狂热和个人崇拜来影响别人。……伏尔泰是从中国古老文化中为法国启蒙精神汲取营养

材料五儒教中包含的这种共同体意识在韩国的现代化建设中发挥了积极的作用。……当国家的现代化成为主要目标时,全体国民能够形成集团协力组织,大规模地开展经济建设。……儒教主张人必须与天奋斗,与人奋斗,提倡力争。……正是这种刚健有为的性格、自强不息的精神,韩国才能在1997年亚洲金融危机中处变不惊,从容应对,让经济稳步复兴。——王淑臣 《韩国民族精神中的儒教精蕴》

请回答:

(1)依据材料一、二、三,归纳儒家思想在中国古代变化的过程。

(2)根据材料四,说明伏尔泰推崇儒家思想的原因。

(3)根据材料五,指出儒学对韩国的影响

(4)结合材料和所学知识谈谈儒家思想的历史地位和作用。