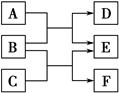

X、Y、Z、W是原子序数依次增大的四种短周期元素,A、B、C、D、F都是由其中的两种或三种元素组成的化合物,E是由Z元素形成的单质,0.1 mol·L-1 D溶液的pH为13(25 ℃)。它们满足如图转化关系,则下列说法正确的是( )。

A.原子半径W>Z>Y>X

B.0.1 mol·L-1 F溶液中阴离子总的物质的量大于0.1 mol·L-1 D溶液中阴离子总的物质的量

C.0.1 mol B与足量C完全反应共转移电子数0.1NA

D.Z元素的最高正价为+6

实验中需2mol/L的Na2CO3溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取Na2CO3质量是

| A.1000mL,212g | B.950mL,543.4g | C.950mL,572g | D.500mL,286g |

下列反应必须加入氧化剂才能实现的是

| A.H2O2→O2 | B.H+→H2 | C. →Mn2+ →Mn2+ |

D.Zn→Zn2+ |

下列操作错误的是

| A.称量易潮解、腐蚀性固体药品时,将药品盛放在小烧杯里称量 |

| B.用酒精萃取碘水中的碘,下层液体由分液漏斗下口放出,上层液体由上口倒出 |

| C.不慎将浓碱沾到皮肤上,应立即用大量水冲洗,然后涂上3%的硼酸溶液 |

| D.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处 |

下列实验操作或装置正确的是

A B C D

下列实验方法或除杂方法正确的是

| A.钠着火时可以用干砂土来扑灭 |

| B.钠也可以保存在CCl4中 |

| C.除去BaCO3固体中混有的BaSO4:加过量盐酸后,过滤、洗涤 |

| D.除去Al粉中混有的Mg:加足量NaOH溶液后,过滤、洗涤 |