工商业的发展与政治有着密切的关系。阅读材料,回答问题。

材料一 今夫通都(指四通八达的都市)之市肆,十室而九,有为佛而货者,有为巫而货者,有为优倡而货者,有为奇技淫巧而货者,皆不切于民用,一概痛绝之,亦庶几乎救弊之一端也。世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲者(想要的),商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录·财计三》

材料二 往者,忧世之士亦尝鼓吹工业主义,以挽救时艰,而无效也。则以专制之政毒未除,障碍我工业发展为绝对的关系,明知者当自为之。今兹共和政体成立,喁喁望治之民,可共此运会,建设我新社会,以竞胜争存。而所谓产业革命,今也其时矣。

——《工业建设会发起趣旨》,《南京临时政府公报》,第12号,1912年2月10日

材料三 “一五”计划的基本任务是:(1)集中力量进行苏联帮助设计的以156个建设项目为中心的、由694个大中型建设项目组成的工业建设,从而建立社会主义工业化的初步基础;(2)发展集体所有制的农业生产合作社,以建立对农业和手工业社会主义改造的初步基础;(3)基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,以建立对私营工商业社会主义改造的基础。

——高德步 王珏《世界经济史》

(1)结合材料一和所学知识,简述黄宗羲主张“工商皆本”的背景

(2)概括材料二的核心观点。除材料所述的因素外,民国初期(1912年—1919年)民族工业的发展还有哪些原因?

(3)据材料三概括我国“一五”计划的主要特点。结合所学知识,如何评价“一五”计划在中国社会主义建设中的作用?

阅读以下材料,回答问题。

材料一 1930年3月美国国会通过了《霍利一斯穆特关税法》,该法修订了1125种商品的进口税率,其中增加税率的商品有890种,有50种商品由过去的免税改为征税,该法案后来被称为“20世纪美国国会所通过的最愚蠢的法案”。1930年5月,加拿大通过法案,将美国输往加拿大的16大类产品关税提高30%。德国也加入到报复行列,关税报复措施最终导致德国进口总值下跌61%。

——摘自文亭《80年前的货币战争》

材料二 1934年6月,国会众参两院通过了《互惠贸易协定法》。该法最重要部分是新增加的对1930年关税法的修订,其主要内容包括:授权总统和外国政府或机构进行关税协定谈判;在不经过参议院批准的情况下,总统可以与外国政府签订贸易协定,宣布对现行关税和其他限制贸易措施的修改;关税的改变适用于其他和美国签订的无条件最惠国待遇协定的国家。

——摘编自谈谭《美国1934年〈互惠贸易协定法〉及其影响》

(1)据材料一指出《霍利一斯穆特关税法》主要内容,如何理解这一法案是“最愚蠢的法案”。

(2)据材料一、二,说明美国的关税政策决策机制有何变化,分析这一变化的原因。

近代中国伴随着苦难,一步步走向蜕变。民族工业是第一个迈向蜕变的,然而在蜕变的整个过程中,它却如同幼虫破茧成蝶一般艰难。阅读下列材料,回答相关问题。

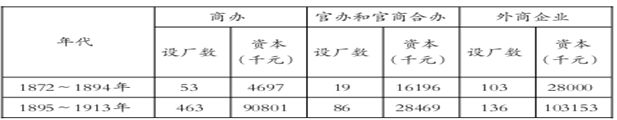

材料一中国近代工业发展情况统计表

材料二仅1937年8月~1938年3月,上海被日军摧毁的工厂就超过两千家,损失超过八亿元。在华北,日本采取“军事管理”办法,将中国民族企业整个吞并……1937年,宋子文趁人之危,以低于市场的价格,强行买走南洋兄弟烟草公司20万股的股票,从而控制了这家当时最大的民族烟草公司。

——摘自普通高中课程标准实验教科书《历史2(必修)》

(1)根据材料一,从经济结构的角度说明1895~1913年中国近代工业中的三类企业发展情况,并结合所学知识分别指出其原因。

(2)根据材料二,并结合所学知识简要分析这一时期阻碍民族工业发展的主要原因有哪些?

阅读材料,完成下列要求。

材料一汉代的海上丝绸之路从今天广东出发,可达东南亚和南亚。汉在徐闻县南七里(今广东徐闻县),置左右侯官管理。汉武帝时有外国使者来进献,汉武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、璧琉璃、奇石、异物。

两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二工业革命推动资本主义世界市场基本形成。随着英国世界殖民霸主地位的确立,广阔的殖民地为其带来巨大的市场和商业利润,工场手工业不能满足市场的需要,在18世纪下半期以蒸汽机应用为标志的工业革命兴起了,机器大生产的产品远远超出国内市场的容量,需要更广阔的国际市场,工厂生产需要的原料多来自世界各地,同时工业革命也为工业资产阶级提供了便捷的交通手段及轰开落后地区大门的坚船利炮,在工业革命推动下,资产阶级的全球扩张把整个世界联系为一个整体。马克思在《共产党宣言》中这样描述资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城,征服最野蛮、最顽强抵抗的仇外心理的重炮。

——何兰《资本主义世界市场的形成及殖民体系研究》

(1)根据材料一,概括海上丝绸之路的历史变迁。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪中期英国在推动世界市场形成过程中发挥重大作用的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析中国古代丝路架构的市场与19世纪中期的世界市场的区别。

(18分)中美关系是世界上最重要的双边关系之一,两国关系的发展对世界局势有着重要影响。

阅读下列材料:

材料一 共产党之占领台湾,势将直接威胁太平洋之安全,并威胁在该区域履行合法而必要之活动的美国部队。因此,本人命令美国第七舰队防止对台湾之任何进攻。

——美国总统杜鲁门的声明(1950年6月)

材料二 正如我在过去三年多次指出的那样,没有中华人民共和国及其七亿五千万人民的参加,是不能有稳定与持久的和平的。正因为如此,我在好几个方面采取主动行动,为两国之间的比较正常的关系敞开门户。

——美国总统尼克松关于计划访问北京的谈话(1971年5月)

材料三 近年来中关关系大事摘录

2001牟4月1日,美国海军侦察机在中国海南沿海空域撞毁我军用飞机,导致飞行员王伟失踪。我国政府向美方提出严正交涉和抗议。

200l年12月27日,美国总统布什签署命令,正式宣布给予中国永久正常贸易关系地位。

2010年1月29日,美国政府通知国会,计划向台湾出售总值达64亿美元的武器,中国表示坚决反对和强烈谴责。

2010年4月13日,国家主席胡锦涛在美国首都华盛顿同美国总统奥巴马进行了会见,两国元首就中关关系和共同关心的重大国际和地区问题交换了意见,达成共识。

请回答:

(1)材料一反映了当时中美关系呈现出怎样的基本特征?结合所学知识分析其原因。(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,说明20世纪70年代美国“为两国之间的比较正常的关系敞开门户”而采取的行动,并简述其对国际局势产生的影响。(2分)

(3)据材料三指出,近年来中美关系表现出怎样的态势?反映了当今国际形势具有什么特点?(2分)

(4)综合上述材料,请就中美两国应该如何正确处理双边关系谈谈你的看法。(4分)

“封建-郡县”之辩是古代政论的重要命题,也是因时而异、价值多元的命题。阅读下列材料:

材料一 始皇置酒咸阳宫,博士七十人前为寿。仆射周青臣进颂曰:“他时秦地不过千里,赖陛下神灵明圣,平定海内,放逐蛮夷,日月所照,莫不宾服。以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世。自上古不及陛下威德。”始皇悦。博士齐人淳于越进曰:“臣闻殷周之王千余岁,封子弟功臣,自为枝辅。今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之臣,无辅拂,何以相救哉?事不师古而能长久者,非所闻也。今青臣又面谀以重陛下之过,非忠臣。”

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀猾时起,虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将(藩镇将领)而无叛州。

……及夫郡邑,可谓理且安矣。何以言之?……有罪得以黜,有能得以赏。朝拜而不道,夕斥之矣;夕受而不法,朝夕之矣……今夫封建者,继世而理;继世而理者,上果贤乎,下果不肖乎?则生人之理乱未可知也。

——(唐)柳宗元《封建论》

材料三 封建之失,其专在下,郡县之失,其专在上。古之圣人,以公心待天下之人,胙之土而封之国。今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……然则尊令长之秩,而予之以生财治人之权,罢监司之任,设世官之奖,行辟属之法,所谓寓封建之意于郡县之中,而二千年以来之敝可以复振。后之君苟欲厚民生,强国势,则必用吾言矣。

——顾炎武《郡县论》

请回答:

(1)材料一中“周青臣”与“淳于越”争论的焦点是什么?依据材料一概括他们各自的理由。

(2)材料二从哪些视角分析了郡县制取代“封建”制的进步之处?

(3)结合所学知识,分别指出材料三中“封建之失”“郡县之失”的主要表现。对此,顾炎武在材料三中提出了怎样的改良策略,其实质是什么?

(4)意大利学者克罗齐提出“一切真历史都是当代史”,结合上述三则材料中秦朝、明清之际探讨“封建制”和“郡县制”的时代背景,并谈谈你对这一命题的理解。