阴山北麓为农牧交错地带,自南向北地势逐渐低平,地貌依次从中山、低山丘陵、缓坡丘陵到波状高原,具有降水量少、蒸发量大、大风日数多等特点,风蚀作用强烈。回答下列各题。阴山北麓农牧交错地带风蚀作用最强烈的季节是

| A.春季 | B.夏季 | C.秋季 | D.冬季 |

阴山北麓农牧交错地带防御风蚀可采取的措施是

| A.在丘陵地带深翻土地,保水保墒 |

| B.在波状高原发展季节放牧业,淘汰部分过冬牲畜 |

| C.在丘陵顶部清除原有灌草,改种防风效果好的松树 |

| D.在波状高原建设基本农田,实现粮食稳产高产 |

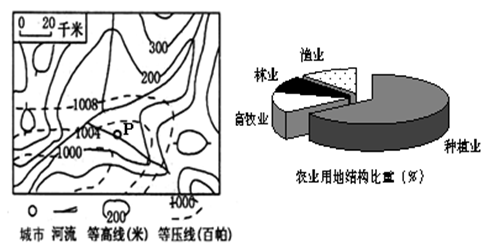

读我国东南沿海某地区5月份示意图及该地区农业用地结构比重(﹪),完成下列各题。

此时,P城市的天气状况是

| A.温暖晴朗 | B.凉爽阴雨 |

| C.吹东南风 | D.气流下沉 |

该区域合理开发的方向是

| A.坡地退耕,大力发展苹果种植 | B.修建梯田,扩大水稻种植比重 |

| C.因地制宜,大力发展立体农业 | D.全面封山,禁止开发利用山地 |

图是我国某山地的垂直带谱,读图完成下列各题。

关于该山地的判断,正确的是

| A.南坡的雪线海拔较低 |

| B.北坡的水热条件垂直变化较小 |

| C.2000米高度上北坡降水量较大 |

| D.南、北两坡基带植被差别较大 |

该地区发展农业的优势区位条件是

| A.热量 | B.光照 |

| C.水源 | D.土壤 |

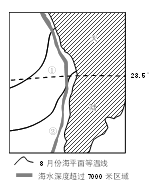

读图,回答下列各题。

流经①处海域的洋流是

| A.向北流的寒流 | B.向南流的寒流 |

| C.向北流的暖流 | D.向南流的暖流 |

②处海底地形的主要成因是

| A.海水的侵蚀作用 | B.河流的侵蚀作用 |

| C.地壳的张裂运动 | D.地壳的碰撞运动 |

2011年3月11日14时46分(北京时间)发生在西太平洋海域的里氏9.0级地震,震中位于北纬38.1度,东经142.6度,震源深度约10公里。据此完成下列各题。地震发生时,下列图示事象正确的是

地震导致这里的海底向东南方向移动了24米,海底高度增加了3米。观测本次海底地壳变动主要利用的地理信息技术手段是

| A.RS技术 | B.GPS技术 |

| C.GIS技术 | D.数字地球 |

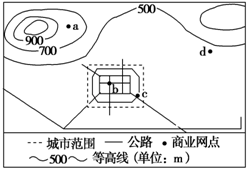

读下图,回答下列各题。

图中关于C点开设仓储式超市的叙述,正确的是()

| A.布局符合交通最优原则 |

| B.靠近居民区,便于扩大销售 |

| C.布局符合市场最优原则 |

| D.该处地价高,可显现企业实力 |

a、b、c、d四地按商业网点经济效益的高低排序正确的是( )

| A.a〉b〉c〉d | B.b〉a〉d〉c |

| C.d〉c〉a〉b | D.b〉c〉d〉a |