阅读材料,完成下列要求。

图一 唐朝工商业城镇分布图 图二 明朝中后期工商业城镇分布图

比较上面两幅图,从唐朝和明朝工商业分布图示中能得到政治、经济、文化等多种信息。请你任意提取两项关于古代中国工商业发展方面的信息,并结合所学知识比较唐朝和明朝的工商城镇发展情况。

郑和下西洋包括对东南亚地区大规模交往。“郑和下西洋是和平进行的,没有征讨和杀伐……自郑和下西洋后,中国到南洋(古人对东南亚地区的称谓)去的人日益增多,把中国进步的生产技术和手工业品带到南洋各地,对南洋的开发起了巨大的作用。”

(张岂之主编《中国通史·元明清卷》)

荷兰通过武力建立了对印度尼西亚的殖民统治,英国驻爪哇岛总督莱佛尔斯曾这样描述荷兰东印度公司:“它一心只想赚钱,它对待自己的臣民(指东南亚殖民地土著居民)还不如过去的西印度种植园主人对待他们的奴隶,因为这些种植园主买人的时候还付过钱,而荷兰东印度公司一文钱都没有花过,它只运用全部现有的专制机构压榨居民,使他们把最后一点东西都交纳出来,把最后一点劳力都贡献出来。”其结果使印度尼西亚许多岛屿人口遭到灭绝,成为一片荒芜之地。(高岱等著《殖民主义史·总论卷》)

(2)依据以下材料,分析古代中国与西方殖民者对待东南亚地区的不同方式和不同影响。

中国和东盟各国在农产品、资源型产品、人力资源、机械加工等方面各有侧重,互补性强,自由贸易区的全面建成,将进一步加强我国与东盟各国的分工与合作。

(3)有同学认为:对任何国家来说,按照李嘉图的“比较成本学说”,参与国际分工与合作,就一定会获得好处。请你运用《经济学常识》的相关知识,谈淡对这一观点的认识。

某班同学在历史课上开展以“历史:中国与世界”为主题的学习和探究活动。

回答以下问题。

探究问题一:东西方历史发展的异与同

中国的春秋战国时代与希腊的古风到古典时代不仅在时间上大体相当,而且在经济、社会发展阶段和时代特征上也存在诸多相似之处……普通人有了更多的发财致富和向社会上层攀升的机会,人们的积极性和创造性被充分调动和发挥出来……

——王大庆《本与末:古代中国与古代希腊经济思想比较研究》

(1)依据所学知识解读这一段论述中的以下观点。

①从人的社会地位变迁的角度说明“普通人有了更多的……向社会上层攀升的机会”

春秋战国

古代希腊

②从思想史的角度说明“人们的积极性和创造性被充分调动和发挥出来”

春秋战国

古代希腊

探究问题二:近代主权国家意识和中外交往

清政府长期以来把外国视为“蛮夷之邦”、“藩属之邦”,以天朝上国自居,这时的中外交往是宗主国与“藩属之邦”之间的交往,兼管外事的中央机构一礼部和理藩院是管理“藩属之邦”的机构。

近代以来,中国逐渐理解了西方的国家和主权的观念;认识到欧洲列强实际上构成了世界的政治中心,于列强并峙之中,中国不但不足以称“万邦宗主”,平起平坐也难以达到。有识之士开始用新词代替“夷”字,对于西方国家或称“外国”,或称“西洋”。外交文书中也以“大清国”和“大英国”“大法因”等对应。(据李斌著《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》)

(2)依据以上材料分析从清前期到晚清时期中国人世界意识的变化。并结合所学知识分析变化的原因。你如何评价这种变化?

探究问题三:拓展新中国的国际空间

新中国成立以后,虽然历经曲折,我国的国际交往不断扩大和深入,促进了我国的社会的发展和经济建设,也有利于战后世界的和平与发展。

上表中的A、B、C表示建国以来,我国在不同的历史时期,与不同社会制度和不同发展程度的国家发展关系的几个重要的时段。(例如,D时段表示90年代前期中国与发展中国家的关系,此时段不是选择作答的内容)

(3)任选A、B、C中的一个时段,分析在该时段,与相应类型的国家发展关系的背景、政策和意义。

(如果选答一个以上的时段作答,只按作答的第一项评分)

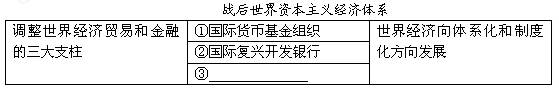

探究问题四:世界经济体系与中国

改革开放以来,中国积极参与国际经济竞争,发展外向型经济,二次大战以后的世界经济体系对于中国经济的稳定与发展也产生了重要的影响。

(4)战后世界经济体系三大支柱中的③是。简要说明该组织的宗旨、作用以及后来的沿革。

阅读下列对五四运动(注:这里指广义上使用的“五四运动”,所涉及的时期大致是1917年到1921年。)的各种阐释和评价,同答相关问题。

材料一:他们(自由主义者)强调五四运动促进了“以大众活语言的新文学取代文言文的旧文学”;它是一场“理性反对传统、自由反对权威、对人生及人的价值的颂扬反对对它们贬抑的运动”,是一场“由那些了解他们的文化遗产,并试图用现代历史批判和研究的新方法论对之加以研究的人所领导的”一场人文主义运动。……(他们)把欧洲文艺复兴看作是在中世纪旧秩序桎梏中挣扎的新生资本主义社会所要求的一场运动。古希腊和罗马的文明适应了现代资本主义需要,因而在欧洲得以复活。而在“五四”时期,中国的经济也从中世纪状况发展到资本主义状况,并提出了类似的文化上的要求。 ——[美]周策纵《五四运动》

(3)材料一中的“自由主义者”称“五四运动”是一场“中国的文艺复兴运动”的主要理由是什么?(2分)试从思想背景和内容两方面比较中国和西方这两场思想解放运动的差异。(8分)

材料二:是不是推翻礼教否定本国历史就是新文化运动!是不是打破一切纪律,扩张个人自由就是新文化运动!是不是盲目崇拜外国,毫无抉择的介绍和接受外来文化,就是新文化运动!如果是那样,那我们所要的新文化,实在是太幼稚、太便宜,而且是太危险了。

——蒋介石《哲学与教育对于青年的关系》1941年

这些国耻(二十一条)违背我国民的希望,有损我国民的自信,激起我国民强烈的革命要求。五四运动就是这种要求的最鲜明的表现。在国民强烈的革命要求之下,军阀官僚的政治,只有没落的一途。

——蒋介石《中国之命运》1943年

(4)根据材料二,简述蒋介石对五四时期历史的基本态度,结合当时形势分析其原因。(8分)你对蒋介石的态度有何看法?(2分)

2010年1月11日至2月6日,国务院总理温家宝在中南海先后主持召开五次座谈会,就正在制定的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》听取社会各界人士的意见和建议,新一轮教育改革即将启动。

阅读材料,回答下列问题:

材料一《论语》载:“君子不器。”意思就说,作为君子,不应该只是成为一种器物,而是能成为多种器物,也就是说应该成为通才。不仅如此,而且要求这个通才要具备较高的道德标准,所以又有“君子谋道不谋食”的古训。这成为几千年来中国传统教育和古代君子的不懈追求。

(1)依据材料一概括中国古代传统教育的特点。结合所学知识分析其产生的社会基础。

(4分)

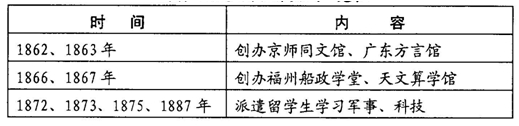

材料二洋务运动动重要教育实践一览表

(2)依据材料二,并结合所学知识,分析洋务派改革教育的历史背景。洋务派在人才

培养目标和教育内容方面对中国传统教育产生了怎样的冲击?(8分)

材料三康有为认为,要达到幸福快乐的大同之世,必须推行“公养”、“公教”、“公恤”的社会福利制度。妇女怀孕后入公立政府组建的“人本院”赡养,实施胎教,婴儿出世后一律由公立的“育婴院”、“慈幼院”抚养;儿童6岁入“小学院”,11岁入“中学院”,16岁入“大学院”,20岁毕业。经过长达14年的义务教育培养,使每一个年轻人都受到良好的教育和专门的技术训练;人如果患病或因工作受伤致残,可以进入社会举办的“医疾院”,得到精心高超的治疗;人到了晚年,则可进入社会举办的“养老院”、“恤贫院”,受到“公恤”。 ——据康有为《大同书》整理

(3)依据材料三,归纳康有为有关教育的主张。结合所学知识指出其思想根源。(10分)

材料四 ……新中国成立后,在中国共产党的领导下,经过长期艰苦奋斗,到2000年,我们如期实现了基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲的宏伟目标,“普九”的人口覆盖率达到85%,青壮年文盲率下降到5%以下。对于我们这样一个人口众多的发展中国家来说,这是一项了不起的成就,受到了国际社会的高度赞扬。

——《13年来我国教育改革与发展的历史性成就》陈至立

(4)材料四完成的战略目标具体包括那两个方面的内容?结合所学知识简要分析,产生这一了不起的成就的主要原因有哪些。(10分)

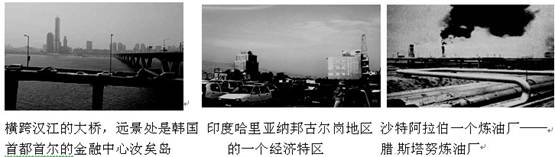

亚洲各国在二战后经济发展经过了三次高潮:五六十年代日本崛起,七十年代亚洲四小龙经济腾飞,80年代以来,中国、东盟掀起经济发展巨浪。但后来,部分国家又遇到一些问题。阅读材料,完成问题。

材料一日本银行的《经济统计月报》显示,在1984年到1989年间,银行对房地产业的贷款年平均增长率为19.9,远远超出了同一时期贷款年平均增长率的9.2%;同时对房地产融资余额也从1984年的17万亿日元增加到1989年的43万亿日元。

在1985年到1989年间,日本企业的资金需求为61.7万亿日元,而同期却筹措了233.1万亿日元,其中有171.4万亿日元用于非生产性支出。也就是说日本企业筹措到了实际生产需求的近4倍资金,其中有近75%被用于股票或土地投资等。

随着日本出口迅猛增长,日美经济摩擦加剧,1985年9月共同签署了“广场协议”,日本承诺日元升值和改变经济结构。由于日元持续升值,成本增加,出口锐减,日本经济陷入长期萧条。

(1)依据材料,概括日本经济陷入长期萧条的原因。

材料二观察下面三幅图片,结合所学知识回答问题。

(2)二战结束后,亚洲经济发展面临着什么机遇?

(3)上述三国的经济发展各自呈现出什么样的特色?

(4)在发展经济的过程中,三国又面临着什么问题?