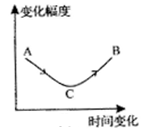

若下图表示甲地某时间段正午太阳高度的变化图,A、B数值为一年中的最大值,且A到B的时间差为三个月,甲地在C日的日出、日落时间分别为(世界标准时)3:40和16:20,甲地位置可能为:

A. 23.5°N,35°E B. 66.5°N,0° C. 12°S, 30°E D. 12°N,30°W

《齐民要术》中有这样一段描述:“凡五果,花盛时遭霜,则无子。天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜。此时放火作煴,少得烟气,则免于霜矣。”(煴:无焰的微火)据此回答13~15题。下列各项不属于生物灾害的是

稻瘟病 B.蝗虫 C.森林火灾 D.赤潮造成“天雨新晴,北风寒彻”现象的是

| A.冷锋过境 | B.暖锋过境 | C.气旋过境 | D.台风过境 |

从材料中可知,此灾害对农业生产影响最大的季节是

| A.隆冬季节 | B.盛夏季节 | C.初春季节 | D.仲秋时节 |

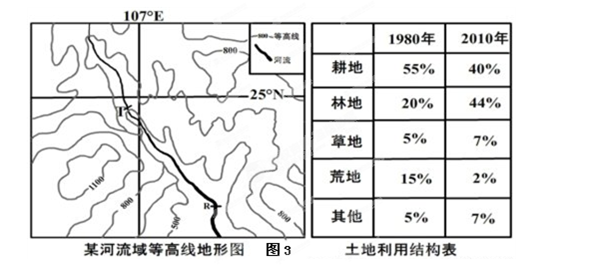

图3为某河流域等高线地形图和该流域土地利用结构变化表,回答10~12题。

1980年与2010年相比,有关河流R以下的河段水文特征说法相符的是

| A.河流的含沙量大 | B.河流水位季节变化小 |

| C.河流的汛期长 | D.河流中钙物质的含量小 |

该河流域的治理中,对R和T之间的河段的主要治理措施有

| A.东侧坡大量植树种草,西侧坡大量修建梯田 |

| B.东侧坡大量修建梯田,西侧坡大量植树种草 |

| C.两侧坡都大量植树种草 |

| D.两侧坡都大量修建梯田 |

为了更合理的开发当地的农业资源,应该采取的正确措施是

| A.退耕还林还草,防止土地沙漠化 |

| B.实施开荒造田,建成商品粮基地 |

| C.大力治理低湿洼地和盐碱地,发展生态农业 |

| D.综合开发农业资源,实行治水改土与绿化相结合,发展立体农业 |

图2反映了我国东部某地区土地利用状况的变化过程。读图回答8~9题。

有关图中从Ⅰ到Ⅲ阶段的叙述,正确的是

①图中河流的丰水期流量增大,枯水期流量减小

②图中城市人口增多,乡村人口减少

③图示区域出现了城市化现象

④图中河流夏季流量减小,冬季流量增大

| A.①② | B.③④ | C.①③ |

D.②④ |

Ⅲ到Ⅳ时期,影响图中农业生产变化的最主要因素是

| A.政策 | B.交通运输 | C.劳动力 | D.市场 |

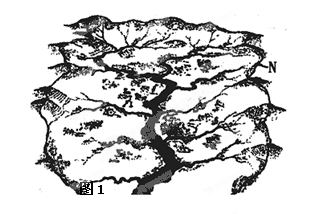

区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按照一定的指标和方法划分出来的。根据图1完成6~7题。

图中所示区域和N线分别为

A.河谷平原、山脊

B.流域、分水岭

C.冲积平原、 鞍部

D.低地、山顶此区域具有的特征有

①一定的面积和形状②明确的边界

③明确的区域特征④一定的政治地位

A.①②

B.③④

C.①②③

D.②④

由于特殊的地理位置,我目是世界上自然灾害发生广泛、灾种多样、灾情严重的国家之一。回答4~5题。关于我国自然灾害地域分布对应点不正确的是

| A.东北平原——旱灾多发 | B.台湾省——地震多发 |

| C.西南地区——泥石流多发 | D.黄淮海平原——低温冷害严重 |

形成我国成灾人口与农业灾情严重的原因主要有

①国土面积广大②人口众多③悠久的农业历史状况

④自然灾害种类多样⑤灾害灾次频发

| A.①②③④ | B.②③④⑤ | C.①③④⑤ | D.①②③⑤ |