自1973年博耶和科恩成功地使外源基因在原核细胞中表达开始,基因工程正式问世了,人们对DNA的关注也越来越多。分析并回答下列问题:

(1)从生物组织中提取DNA时,若要获取含有DNA的滤液,需破碎细胞;若为鸡的成熟红细胞,可以加入一定量的蒸馏水,原因是细胞______________而涨破;若为植物细胞可以加入一定量的洗涤剂。

(2)利用DNA和RNA、蛋白质和脂质等在物理和化学性质方面的差异,可以将它们分离。如DNA的溶解度在NaCl溶液浓度为____________时最小,可以使DNA与其他杂质初步分离。

(3)为了纯化提取的DNA,可以用95%的酒精去除滤液中的杂质。其原理是DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些物质却可以溶于酒精溶液,可以推测溶于酒精中的物质可能有______________。

(4)一般DNA的鉴定试剂为________,沸水浴后溶液中有DNA则颜色为________。

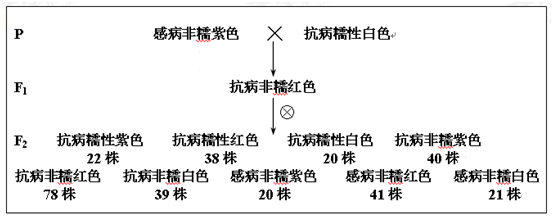

某二倍体植物的抗病基因A和感病基因a、非糯性基因B和糯性基因b位于一对同源染色体上,其籽粒的紫色、红色和白色由基因D、d控制,且基因d控制白色,位于另外一对同源染色体上。其中非糯性花粉中的淀粉遇碘液变蓝色,糯性花粉中的淀粉遇碘液变红褐色。现用纯合感病非糯紫色和纯合抗病糯性白色为亲本进行杂交实验,期望培育得到抗病非糯紫色纯合品种,结果如下图。请回答:

(1)籽粒颜色显性现象的表现形式是(填“不完全显性”、“完全显性”和“共显性”)。

(2)若用碘液处理F1非糯性植株的花粉,则显微镜下可清晰地观察到经过染色后的花粉颜色及比例为。该现象可证明杂合子在产生配子时,发生了分离。

(3)F2有种基因型,其中抗病非糯紫色品种的基因型为,该品种不符合育种要求。为培育抗病非糯紫色纯合品种,育种专家取F2抗病非糯紫色品种的花粉,采用单倍体育种方法得到四种表现型的植株,其中就有抗病非糯紫色纯合品种。该纯合品种的获得表明F2抗病非糯紫色品种的部分花粉母细胞在减数分裂产生花粉时,同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生了。该育种过程涉及的可遗传变异有。请用遗传图解表示该育种过程,并作简要说明。

生理学家在研究交感神经对心脏收缩的控制作用时,发现用电流刺激蛙的交感神经会造成其心跳加快,提出两种假设:假设1交感神经受电流刺激后,电信号直接传导造成心脏跳动加快;假设2交感神经分泌某种化学物质造成心脏跳动加快。某同学为了探究哪种假设正确,设计了以下实验步骤,请补充完整实验步骤并回答问题:

(1)实验步骤:

①制备若干带交感神经的搏动的离体蛙心,用插管插入蛙心的心室腔中,插管内有任氏液(能够维持蛙心跳动的生理溶液),心脏内的血液已被任氏液代替(如图所示)。

②取步骤①制备好的蛙心两个分别置于盛有等量且适量任氏液的容器A、B中,用心率测量仪测量A、B中蛙心的心率(HA1、HB1)。

③刺激A中蛙心的交感神经,用心率测量仪测量蛙心的心率(HA2)。

④,用心率测量仪测量B组蛙心的心率(HB2)。

(2)根据实验结论,填写实验结果(用>、=、<表示)。

| 实验结果 |

实验结论 |

| HA1HA2 HB1HB2 |

交感神经受电流刺激后,电信号直接传导造成心脏跳动加快 |

| HA1HA2 HB1HB2 |

交感神经分泌某种化学物质造成心脏跳动加快 |

(3)分析与讨论

①实验步骤④中能否刺激B中蛙心的交感神经后,再观察测量蛙心的心率?为什么?, 。

②若实验结果支持假设2,则说明交感神经通过产生化学物质作为,达到控制心脏的收缩。

为研究脱落酸(ABA)和赤霉素(GA3)对瓜尔豆叶片光合作用的影响。设置7个处理(见表1),每个处理进行3次重复。分别于瓜尔豆生长的四个时期对其喷施适量外源激素,处理7天取样。除喷施激素处理不同外,其他采用相同的常规方法管理。用相应仪器测定瓜尔豆表观光合速率(Pn),

统计分析得图1。

表1 脱落酸和赤霉素的施用水平 mg/L

| 激素种类高水平中水平低水平 CK |

| 脱落酸 3.96 2.64 1.32 0 (ABA)(A3)(A2)(A1) |

| 赤霉素 750 500 250 0 (GA3)(G3)(G2)(G1) |

注:CK表示对照组

请回答:

(1)植物激素是植物体内信息的,起着信息传递的作用。

(2)图1曲线显示,赤霉素处理能表观光合速率。而在期,脱落酸处理能降低表观光合速率,其原因是脱落酸促使叶片关闭,导致吸收的减少,进而影响植物的光合作用。

(3)研究表明赤霉素还能增加植株叶片内生长素的含量。赤霉素通过促进蛋白酶活性,使蛋白质分解产生较多的合成生长素的原料―(填氨基酸名称);同时还能生长素氧化酶活性,从而提高了植株叶片内生长素的含量。

Ⅰ.“试管婴儿技术”不仅使一部分不能生育的男女重新获得了生育的机会,也为人类的优生优育开辟了新的途径。据此回答:

(1)在体外受精时,精子首先要进行_____________处理;卵细胞则要培养到_______________________ (时期)才能与精子结合。

(2)采用__________________________技术,能得到“同卵双胞胎”。

(3)如果滥用试管婴儿技术设计婴儿性别,将会破坏人类正常的__________________________。

Ⅱ.根据现代生物技术知识回答:

(4)要培育高产奶率的转基因牛,如建立生产生长激素的乳腺生物反应器,科学家将_______________和乳腺蛋白基因的____________________、终止子等重组在一起,通过显微注射等方法导入牛的受精卵中。

(5)动物细胞工程中,重组细胞在体外培养时,培养液中除了加入诱导物外,还应加入水、无机盐、维生素、葡萄糖、氨基酸、___________等物质,恒温箱中加入CO2的作用是__________________________。

(15分)Ⅰ.根据微生物发酵技术的原理和要求回答下列问题:

(1)在整个微生物的分离和培养过程中,一定要注意在____________条件下进行。

(2)在葡萄酒的自然发酵过程中,酵母菌的来源是________________________。

(3)若从含有酵母菌、醋酸菌、青霉菌、毛霉等的土壤中分离到较纯的酵母菌,最简便的方案是在____________条件下选择培养。

Ⅱ.根据所学知识回答:

(4)玫瑰精油的提取需大量原料,通常采用______________技术在短时间内可获得大量的玫瑰植株。

(5)提取玫瑰精油过程中,向油水混合物中加入_________以加速油水分层。分离的油层中还含有一定的水分,需加入__________将水除去。

(6)胡萝卜素易溶于有机溶剂中,据此可用_____________________的方法提取。提取的胡萝卜素粗品可通过___________________进行鉴定。