实现中华民族的伟大复兴,是近代以来中华民族最伟大的梦想。阅读下列材料,回答问题。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

——《礼记·礼运》

材料二 那时(1894年),中国遭受列强侵凌,国势疲弱,面临“蚕食鲸吞”“瓜分豆剖”的危险,孙中山有感于此,呼吁国人发奋为雄,“振兴中华”,重建辉煌……孙中山期望:四万万人一切平等,人民之事,人民共同治理。在这个新的社会里,人民真正成为国家的主人,包括总统在内的一切官吏都是人民的“公仆”……创造出一种“各种制度上所未有”“学说上也不多见”的“破天荒的政体”,成为世界上的“头等民主大共和国”……孙中山期望,既吸收现代西方文明的“善果”,又要避免其“弊端”和“恶果”,消灭贫富悬殊,实现民生幸福,共富、均富,不仅国家富强,而且家给人足……使中国成为世界上的“安乐园”。

——摘编自杨天石《帝制的终结》

材料三 孙中山先生和辛亥革命的先驱们为中华民族建立的历史功绩彪炳千秋!在辛亥革命中英勇奋斗和壮烈牺牲的志士们,永远值得中国人民尊敬和纪念!他们的革命精神永远是激励中华民族奋发前进的强大力量!……中国共产党人是孙中山先生开创的革命事业的忠实继承者,始终把自己为之奋斗的事业视为辛亥革命的继续和发展。中国共产党领导中国人民进行的新民主主义革命、社会主义革命和建设以及正在进行的改革开放事业,取得了举世瞩目的成就,不断实现和发展了孙中山先生及一切革命先驱们的伟大抱负。

——江泽民在纪念辛亥革命九十周年大会上的讲话(2001年10月9日)

请回答:

(1)依据材料一概括古代“中国梦”的内容。并结合所学知识分析这个时期 “中国梦”产生的原因。

(2)根据材料二,概括孙中山当时的“救国梦”。结合所学知识评价他的“救国梦”。 并结合所学知识分析这个时期 “中国梦”产生的原因。

(3)用抗战胜利前后中国人民争取民主的史实论证“中国共产党人是孙中山先生开创的革命事业的忠实继承者,始终把自己为之奋斗的事业视为辛亥革命的继续和发展”这一论断。

随着中国大门被迫打开,西方先进的机器生产方式使中国人眼界顿开,先进的中国人引进了西方先进的科技和生产方式,中国近代化从此开始。阅读下列材料:

材料一十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是……“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路……从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”、“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”》

材料二(1893年有人写信给张之洞说)方今机器之利,粤人知其益者,十之八九;两江闽浙,十之二三;河洛以北,万不得一。名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半。

一一《汉冶萍公司》

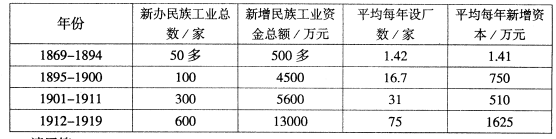

材料三 19世纪六七十年代至20世纪初中国民族资本主义工业简况表

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识指出中国近代化开始的标志。归纳材料一中当时中国工业化的特点。

(2)材料二反映了19世纪末中国近代工业发展中存在哪些问题?

(3)材料三中民族资本主义工业在哪一时段发展最为显著?指出影响该时段发展的外部因素。

(4)综合上述材料,概括影响中国工业近代化的主要因素。

有学者认为:“就历史经验论,任何一制度,绝不能有利而无弊。任何一制度,亦绝不能历久而不变。历史上一切以往制度俱如是"阅读下列材料:

材料一“汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣”,且“天子之政行于郡,不行于国,制其守宰,不制其侯王……”

——唐·柳宗元《封建论》

材料二江浙省……调兵剿捕之际,行省官凡有轻重事物,若是一一咨禀,诚恐缓不及事。……(如今)凡有调遣军情重视及创动管钱,不须咨禀,……交他每(们)从便区处。

——元·刘孟保等《南台备要》

材料三知封建之所以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?日:不能。有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上……

——顾炎武《顾亭林诗文集》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出汉朝推行的地方行政制度及其出现的问题。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳元行省拥有的权力。

(3)据材料三,概括顾炎武关于我国古代地方行政制度的看法。3分)

(4)综合上述材料,就中央政府加强对地方管理,谈谈你的认识。

阅读下列材料:

材料一法国政府建议设立一个共同的高级公署来管理法国和德国的煤和钢铁的生产。其它欧洲国家也可以参加这个机构的组织。

——法国外长舒曼

材料二……法国的安全完全依赖她(美国)的保护。这种说法出自统合的姿态,自动地把服从美国的权势视为当然。这就是所谓超乎国家的欧洲之理念,在这个构想下,法国就消失了。一个没有政治实体、没有经济动力、没有防卫能力的欧洲,因而在面对苏联集团时,注定成为那个自身有政策、经济和国防的强大的西方国家——美利坚合众国的附庸。

——法国总统戴高乐

材料三加入军事一体化机构(北约)后,法国将更强大、更有影响力,因为法国必须成为北约的“共同领导人”之一,而不是处于从属地位。

——法国总统萨科齐

材料四萨科齐的野心不仅在于重返北约,还在于利用北约,增大欧盟独立防务的力量,让欧盟站在与美国抗衡的地位。他的野心也在于,让北约做出有利于法国的改变。在回归北约之前,他就已经想好要如何把北约变得不一样了。

——美国《时代》周

请回答:

(l)据材料一和所学知道,概括出法国提出煤钢联营计划的背景。这一计划取得了哪些成果?

(2)据材料二,概括法国在60年代退出北约的背景。

(3)据材料三、四并结合所学知识,分析21世纪初法国重返北约的目的。

(4)上述材料反映了战后国际关系发生了怎样的变化?从法国的外交政策中,你得到哪些启示?

某研究性学习小组以“电影中的历史”为主题展开探究活动,他们在电影《十月围城》中发现:电影在最后的字幕里显示:“一九一一年十月十日,武昌起义,辛亥革命成功……”字幕表明,编导者认为辛亥革命是成功的,有人却认为辛亥革命是失败的。你的观点是什么?结合所学知识,说说你的理由。

阅读下列材料:

材料一 国王是法律的创造者,而非法律创造国王。…… 假如巨民认为国王滥用权利,他们只能祈求上帝并开导国王,把他引导到正确的道路上去。……正像争论上帝能做什么是无神论和渎神一样,作为一个巨民争论国王能做什么,或者国王不能做这做那,也是僭越和高度的侮辱。

——(英)詹姆士·斯图亚特《神权》(1603年)

材料二人们参加社会的理由在于保护他们财产,他们选择一个立法机关并斌予其权力保护的目的,是希望自此可以制定法律,树立准则,以保卫一切社会成员的财产。……当立法者们图谋破坏人民的财产或贬低他们的地位,使其处于专断权力下的奴役状态时,立法者就使自己和人民处于战争状态。人们因此就无须再予以服从,而只能寻求上帝给予人们的抵抗强暴的共同庇护。

——(英)约翰·洛克(政府论)(1688年)

请回答:

(1)概括两则材料所反映思想的主要不同点。这两种思想在当时分别产生了哪些影响?(10分)

(2)从社会转型的角度看,上述材料反映了什么本质变化?(3分)