钢铁“发蓝”是将钢铁制品浸到某些氧化性的溶液中,在钢铁的表面形成一层四氧化三铁的技术过程。其中一种办法是将钢铁制品浸到亚硝酸钠和浓氢氧化钠的混合溶液中加热到130 ℃反应。其过程可以用如下化学方程式表示:

①3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑

②6Na2FeO2+NaNO2+=5H2O3Na2Fe2O4+NH3↑+7NaOH

③Na2FeO2+Na2Fe2O4+2H2O=Fe3O4+4NaOH下列说法正确的是( )。

| A.反应①不是氧化还原反应 |

| B.该生产过程不产生任何污染 |

| C.整个反应过程中,每有5.6 g Fe参加反应转移0.8 mol电子 |

| D.反应②中的氧化剂是NaNO2 |

今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现取三份100 mL溶液进行如下实验:

(1)第一份:加入AgNO3溶液有沉淀产生;

(2)第二份:加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.04 mol;

(3)第三份:加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀6.27 g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33 g。根据上述实验,以下推测正确的是

| A.K+一定存在 |

| B.100 mL溶液中含0.01 mol CO32- |

| C.Cl-一定存在 |

| D.Ba2+一定不存在,Mg2+可能存在 |

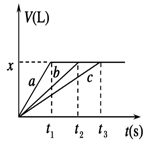

将等物质的量的金属Na、Mg、Al分别与100 mL 2 mol/L的盐酸反应,实验测得生成气体的体积V(已折合为标准状况)与时间t的关系如图所示,则下列说法错误的是

| A.x=2.24 |

| B.钠的物质的量为0.2 mol |

| C.反应时,Na、Mg、Al均过量 |

| D.曲线b为Mg与盐酸反应的图像 |

下列离子在指定溶液中一定能大量共存的是

①加入Al能放出H2的溶液中:SO42-、Na+、K+、Cl-

②中性溶液:Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-(已知Ksp[Fe(OH)3]=2.6×10-39)

③由水电离的c(H+)=10-12mol/L的溶液中:Na+、K+、SO42-、HCO3-

④能使紫色石蕊变红的溶液中:Fe2+、NO3-、I-、Al3+

| A.③④ | B.②④ | C.①② | D.只有① |

某氧化剂中,起氧化作用的是X2O72-离子,在溶液中0.2mol该离子恰好能使0.6mol的SO32-离子完全氧化,则X2O72-离子还原后X的化合价为

| A.+1 | B.+2 | C.+4 | D.+3 |

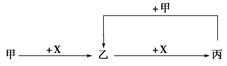

已知甲、乙、丙、X是4种中学化学中常见的物质,其转化关系如图所示。则甲和X不可能是

| A.甲为C,X为O2 |

| B.甲为SO2,X为NaOH溶液 |

| C.甲为Fe,X为Cl2 |

| D.甲为AlCl3溶液,X为NaOH溶液 |