阅读材料,回答下列问题。

历史表明,经济危机形成的倒逼机制,往往会对经济结构产生“洗牌效应”,为一些产业提供了难得的发展机遇。安徽文化底蕴深厚,文化资源丰富。近年来,中共安徽省委、省政府提出并实施了“建设文化强省”的发展战略,将文化产业作为实现崛起的支柱产业之一,着力培育软实力。2008年以来,全球性金融危机 “寒风劲吹”,安徽文化产业却凭借“厚积薄发”的底气,抢抓机遇,逆势而上,成为江淮大地加速崛起的新引擎。

从生活与哲学角度说明安徽省的做法是如何发挥主观能动性的。

阅读材料,完成下列要求。

“法者,治之端也。”我国宪法规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。”

材料一:新时代的中国,跃上新起点,面对新挑战——改革发展稳定任务之重前所未有,矛盾风险挑战之多前所未有。在这关键的历史时段,习近平总书记创造性地提出关于全面依法治国的一系列新理念新思想新战略,实现了中国特色社会主义法治理论的重大突破、重大创新、重大发展,对发展马克思主义法治理论作出重大原创性贡献,形成了习近平法治思想。习近平法治思想指引我国社会主义法治建设取得历史性成就,为创造经济快速发展、社会长期稳定的奇迹提供了有力保障。

材料二:截至2024年3月初,十四届全国人大及其常委会贯彻落实宪法规定,制定或修正涉经济、生态环境等领域的法律14件,审议通过有关法律问题和重大问题的决定11件,有效推进了中国特色社会主义法律体系的完善。十四届全国人大常委会首次以决定的形式对备案审查制度作出专门规定,审查了报送备案的行政法规、司法解释等1300余件;聚焦人民群众所思所盼所愿,检查法律实施情况5项,听取审议“一府两院”工作报告22个,开展专题询问2项、专题调研7次。人大工作的针对性、实效性提升到了新水平。

(1)运用历史观的基本问题知识,对材料一加以分析。

(2)结合材料二,运用《政治与法治》知识,说明我国是如何推动法治国家建设的。

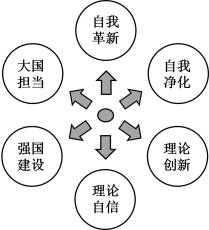

(3)从图中选取两个最符合上述材料主旨的关键词,并运用《中国特色社会主义》知识,写一则简评。(要求:不得抄袭给定材料;字数不少于80字)

阅读材料,完成下列要求。

某日,涂某(买方)与蔡某(卖方)签订购房合同,约定:①购房总价100万元,首期支付40万元购房款,剩余60万元由涂某向银行贷款来支付;②若涂某在30日内不能获得银行贷款,则视为涂某违约,须支付10万元违约金。合同签订当日,涂某支付了6万元订金,次日支付34万元购房款。之后,国家贷款政策调整,涂某不符合贷款条件,导致其无法按期支付60万元购房款。为此双方发生纠纷,并诉至法院。蔡某认为涂某构成违约,并提出诉讼请求:①涂某继续支付60万元;②涂某支付10万元违约金;③适用罚则,订金不予返还。

(1)运用《法律与生活》知识,分析蔡某的诉讼请求是否有法律依据,并指出当事人有哪些主要诉讼权利。

(2)运用矛盾律的逻辑知识,结合材料分析合同的逻辑问题,并据此完善合同相关条款。

阅读材料,完成下列要求。

2015年6月,中法发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》,双方拟在基础设施和能源、航空、交通等领域开展合作。9月,中国港湾公司与法国博洛雷集团、达飞海运集团以及喀麦隆当地股东组成的联合体,中标喀麦隆克里比深水港(已由中国港湾公司建成)25年特许经营权。中国港湾公司利用在港口建设和维护方面的优势,与法国博洛雷、达飞集团在港口运营、航运路线等领域合作运营克里比深水港。该港口2018年运营至今,创下至少12.6亿美元港口运营费和海关收入,提供6000多个就业岗位,全面提升了该港口城市和喀麦隆的经济实力,带动几内亚湾及中部非洲地区联动发展。同时,中国港湾公司实现了产业链上下游延伸,为深入开拓喀麦隆和周边国家地区市场奠定坚实基础。

结合材料,运用“经济全球化”知识,分析喀麦隆克里比深水港运营成功的原因。

阅读材料,完成下列要求。

福建省在全国率先提出建立以乡村建设与乡村创新创业创造为主题的两岸合作机制,明确乡村可委托台湾团队开展规划设计咨询等驻村“陪护式”服务。

某集镇路窄,人车混行,街道上缆线纵横交错;房旧,环卫、排水等设施不健全;公共空间、休闲绿地少。台湾团队利用台湾社区营造经验,征集当地居民意见,建立“人居环境整治积分制”,提供全程陪护式服务。团队将缆线下地,美化建筑立面,提升绿化景观;将古建筑修复打造成国学馆、适老空间等公益场所,开办长者食堂;提炼集镇文化符号,举办特色庙会活动,打造特色美食街;将闲置幸福院改造成“菇菇工坊”,联动菌菇生产企业,开发菇饮、菇食等产品。

如今,宋代古桥、老街再现千年风采,吸引大量游客打卡;菌菇文创产品引来游客购物;村民收入普遍增加。该集镇实现了“蝶变”,获得“省级集镇环境整治样板”第一名。

结合材料,运用《经济与社会》知识,分析该集镇实现“蝶变”的路径。

阅读材料,完成下列要求。

说起电动自行车,可谓是“有人欢喜有人愁”。电动自行车物美价廉,占用空间小,使用成本低,极大地便利了人们的日常生活。同时,电动自行车逆行、闯红灯、占用机动车道、非法加装改装、不规范充电引发火灾等问题也伴随而生,又成了一种新的“城市病”。

某地拟对电动自行车采取限制通行措施,引发不少市民热议。甲说:“我认为应当限行。只要采取限行措施,就能收到好的效果。所以,不采取限行措施,就不能收到好的效果。”乙说:“我认为不应当限行。所有机动车都应当采取限行措施,而电动自行车不是机动车,所以,不应当采取限行措施。”丙说:“你俩的意见我都不赞同。对电动自行车限行,会对人们的日常生活带来很大影响;不对电动自行车限行,又难以治理电动自行车带来的各种问题。”

事实上,治理电动自行车涉及产品标准、电池安全、交通设施、安全意识等多方面的问题,不可能简单地一限了之。因此,如何加强全链条管理,既遏制电动自行车乱象,又保障合理的民生需求,是城市治理面临的一道考题。

(1)运用《逻辑与思维》知识,分析材料中甲、乙、丙三人的意见存在的逻辑错误。

(2)运用全面依法治国的知识,就如何治理电动自行车问题提两条建议。

要求:措施具体,有合理性、可行性。