运用比较方法有助于探讨重大变革与调整的经验教训。阅读材料,回答问题。

材料一 拓跋宏…… 以无与伦比的魄力,把鲜卑文化抛弃,对于汉文化,以充满敬慕的心情,毫发不遗的全部接受。孝文帝改革拓跋鲜卑同姓相婚的旧俗……

——据《中国全史》、《白话版资治通鉴》整理

材料二 明治政府废除了一些中世纪的风俗习惯,实行“断发”;宣传、奖励以至移植西方的生活方式,进行“欧化”运动……明治天皇和皇后带头穿洋服,政府机关的各级官吏和军警以及学校师生等都按规定穿西式制服……。

——普通高中课程标准实验教科书《历史上重大改革回眸》

(l)据材料一、二,概括孝文帝改革和明治维新的相同点。( 4 分)

材料三

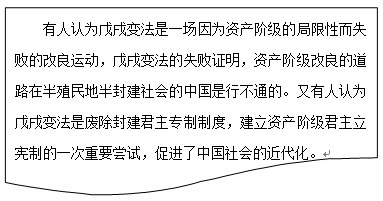

(2)材料三中的两则材料是怎样看待戊戌变法的? (4 分)你赞成哪一种评价?并用史实说明你的理由。( 4 分)

材料四 中国共产党对“民族复兴”的艰苦求索

| 20世纪40年代末 |

“苏联共产党就是我们的最好先生,我们必须向祀效 1 学习。”“使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。” |

| 20世纪80年代初 |

“走自己的道路,建设有中国特色的社会主义。”“逐步实现工业、农业、国防、科学技术现代化,把我国建设成为高度文明、民主的社会主义国家。” |

(3)依据材料四,与 20 世纪 40 年代末相比, 20 世纪 80 年代初中国共产党在追求“民族复兴”上有何调整? (4 分)并结合所学知识分析中国共产党进行调整的原因。

材料五 美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面革,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种泥合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了社会的发展。

——鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

(4)结合所学知识,从材料五中比较罗斯福新政和中国改革的相似性,(6 分)并从中对运用比较方法得到什么认识? (4 分)

阅读下列材料:

1776年7月4日通过的《独立宣言》宣告了美国的独立。宣言中说:我们认为这一真理是不言自明的:人人生而平等,并由造物主赋予了某些不可转让的权利,其中包括生命、自由和追求幸福的权利,才在人们当中设立政府,而政府的合法权力来自于被统治者的同意。无论什么形式的政府,如若无视这个目的,则人民就有权改变和废止它,并建立新的政府。新的政府当建立在最能保障人民的安全与幸福的原则之上,并应按照符合这种原则的形式组织它的权力机关。马克思将《独立宣言》称为人类历史上的“第一个人权宣言”。

请完成:

(1)结合材料分析,英国在北美的统治是否“合法”?具体说明理由。

(2)文中“政府的合法权力”指什么?独立后,美国“政府的合法权力”是如何体现的?

(3)在独立后的一个世纪中,美国政府是否保障了“人人生而平等”?为什么?

(4)《独立宣言》中所提出的基本原则,对于美国成为现代国家具有怎样的意义?

英国资产阶级革命前夕,议会同国王的矛盾斗争主要表现在哪些方面?请概述英国议会在资产阶级革命中的作用。

结合英国革命具体史实,试归纳英国资产阶级革命的特点,并分析其具备这些特点的原因有哪些。

材料一、英国的贵族不是清一色的。除了依靠从租地户取得封建地租的旧贵族以外,还有大部分由其他阶层出身的人所补充的所谓新贵族……加入英国贵族行列的有富商、手工业工场所有主,甚至获得巨大地段的富裕农民……贵族往往参加海外企业,成为工商业公司的成员。

材料二、新贵族在自己所有的土地取得收入的方法以及收入的数量方面,在土地所有制的性质方面,和旧贵族不同。……新贵族的利益和资产阶级的利益接近,也影响了英国的经济发展和政治历史。

请回答:(1)材料中一“获得巨大地段的富裕农民”指什么人?这些人的产生和哪一件事有密切关系?

(2)新贵族利用土地经营的方式与资产阶级的经营方式从本质上说来是“接近”,为什么?

(3)新贵族与资产阶级日益接近对英国的政治历史产生什么影响?

材料一:下文摘自哥伦布《航海日志》:

两位陛下(指西班牙国王和王后)决定派我,克里斯托夫·哥伦布前往印度,以熟悉它的国土、人民和君王,了解他们的风俗习惯并带回如何能使他们归依我们神圣宗教的经验,但不走通常的东行陆路,而走向西的海路,这条路,据我们所知,迄今尚无人走过。

---录自《中世纪晚期的西欧》

材料二:我在1492年发现印度大陆以及大批岛屿……在此之后,我回到卡斯提尔,觐见王上,而王上依据我的陈述,命令我进行第二次的航行以求新的发现,并在我所发现的土地上建立殖民地。主宰赐福,我在那绵延六百英里长的小西班牙岛(指海地岛)得告成功,我征服该岛并使它的居民纳贡。

----摘自《哥伦布的遗言》

材料三:陛下可以统治此间……人们可在这里获得黄金……但我以为陛下最好不采用掳掠的方式去取得黄金。如若采用公平交易的方式,则诽谤和诬蔑便可避免。如此,所有的黄金便会万无一失地源源进入陛下的财库 。

----摘自《哥伦布致西班牙国王和王后书(1503年)》

回答:

(1)哥伦布为什么“不走通常的东行陆路,而走向西的海路”?

(2)材料一所述西班牙君主派哥伦布前往东方的目的是什么?从材料二、三看,他们的目的又是什么?

(3)根据材料,你怎样认识材料三中的“公平交易”?