改革,是一个国家、一个民族的生存发展之道,也是当代中国最鲜明的时代特色

材料一 阶梯水价是我国水价改革的方向。除样水价是对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价的俗称。实行阶梯水价,能够充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用。

注:表中居民生活用水量,以4 口及4口以下家庭为单位第一阶摊用水量原则上按履盖80%居民家庭用户的月均用水量确定,三类用水价格较改革前都有不同程度的提高。

(1)结合材料一,运用《经济生活》中的相关知识,分析说明某市实行阶梯水价改革的理论依据和现实意义。

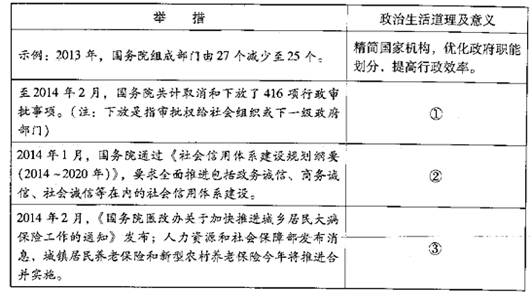

材料二 中共十八大以来,中央着力推进政治体制改革:简政放权激发发展活力。

(2)运用《政治生活》中政府职能的相关知识,完成下表。

材料三 经济体制改革是全面深化改革的重点。从改革开放之初的政府在资源配置中发挥决定性作用,到1992年十四大“使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用”,到2002年十六大“在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用”,再到2013年十八届三中全会明确“使市场确资源配置中起决定性作用”的重大理论创新,体现了改革开放过程中,中国共产党对社会主义市场经济体制认识的不断深化。在《生活与哲学》中,辩证唯物主义认识论的主要原理有:实践是认识的基础;真理是具体的有条件的;追求真理是一个过程…

(3)结合材料三,从上述主要原理中任选一个,论述中国共产党是怎样实现对经济体制改革的认识不断深化的。〔11分)

阅读材料,回答问题。

材料一:亚洲基础设施投资银行(简称亚投行,AIIB)是首次由中国发起成立的政府间的亚洲区域多边开发机构,它的成立对未来国际经济新秩序的重建将产生重大影响。一方面,亚投行在全面投入运营后,将通过公共部门与私人部门的合作,对缺乏 资金的亚洲国家基础设施建设提供融资支持,有效弥补其资金缺口,推动亚洲地区经 济增长,同时也有利于支持世界经济复苏。另一方面,亚投行在运作成熟之后,将会 鼓励人民币在亚太地区的使用和流通,成为人民币国际化的制度保障;中国在公路、桥梁、隧道、铁路等方面的工程建造能力在世界上也已经是首屈一指,中国相关产业期望通过这一平台更快地走向国际。

材料二:目前全球掀起了一股“亚投行热”。2015 年 3 月,英国向中方提交了加入亚投行的 申请,成为首个申请加入亚投行的主要西方国家,英国的这一举动带动了多个欧洲主 要国家和亚太国家立场的转变或松动。截至 2015 年 3 月 31 日,由中国倡议推动的亚 洲基础设施投资银行“朋友圈”已达 50 名成员国。亚投行的利好消息让人看到“一带 一路”战略的稳健步子,这一切是世界对中国外交“有所作为”的认可。

(1)结合材料一,运用经济生活相关知识,分析说明亚投行如何推动中国与世界经济实现互利共赢?(14 分)

(2)结合上述材料,运用政治生活相关知识,谈谈为什么“亚投行热”是世界对中国外交“有所作为”的认可?

大学一毕业,小宋打破传统观念,来到一个乡村任村委会主任助理,做“村官”。任职期间,在村党支部和村委会的领导下,她走访农户,宣传党和政府的有关方针和政策,传授农业科技知识,协助主任处理村务。她刻苦学习雕刻知识,与该村艺人共同努力,使该村濒临失传的木雕工艺重放异彩,并将原先小打小闹的木雕品发展为人人喜爱的旅游纪念品。短短两年,该村的社会风气明显好转,村民的钱包鼓了起来。“村官”小宋得到了领导和村民的一致好评。小宋自己也认为当“村官”是一个正确的选择。

结合材料,运用“实现人生的价值”的有关知识,说明“村官”小宋在乡村的精彩人生给我们的启示。

风翻白浪花千片,雁点青天字一行”。亚太地区是一个大家庭,更是一个命运共同体,继“中国梦”、“亚洲梦”之后,习近平主席又进一步提出并描绘了共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系的“亚太梦”鲜明图景。尽管面临诸多挑战,但会议通过的推动实现亚太自贸区的路线图,既为实现“中国梦”和“亚太梦”的同频共振迈出了关键的一步,也必将成为世界经济复苏和发展的重要引擎。

运用唯物辩证法总特征的知识说明“中国梦”与“亚太梦”能够实现“同频共振”的理由。

2014年山东某市按照中央要求,根据本地实际,开展了法治示范村建设工作。该市以新农村示范点建设促法治示范建设,让村民参与法治建设,实现了建设一个,示范一片的目的,走出了一条基层民主法治建设的全新路径。

结合材料,请写出该市“建设一个,示范一片”的唯物辩证法依据及主要内容;并进一步说明这一哲学依据对我们社会主义建设的方法论意义。

记录片《记住乡愁》于2015年元旦在央视首播。该片选取100多个传统村落,围绕中华美德的千百年传承,一集一村落,一村一传奇,采取纪实手法讲述一个个生动感人的故事:有坚守精忠报国、宁死不屈民族气节的,有传承诚信为本、诚实待人村风的,有秉持积善成德、助人为乐精神的,有倡导邻里和睦、守望相助的,有崇尚尊重生命、敬畏自然的……

《记住乡愁》的播出引发社会强烈反响。古建筑学者将其誉为中国传统文化的“立体的教科书,现成的博物馆”,历史学者认为《记住乡愁》呈现了一幅生动的乡村历史画卷,民俗学者从节目中看到了一个个非物质文化遗产的“活化石”,社会学者强调汲取传统乡村社会治理的智慧和经验……

运用认识论的相关知识并结合材料,分析不同学者从《记住乡愁》中获得不同感受的原因。(12分)