道德和政治在孔子与亚里士多德的整个思想中占有十分重要的地位。阅读下列材料:

材料一 季康子问政于孔子。孔子对曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”……季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·颜渊》

材料二 立法者通过塑造公民的习惯而使他们变好(具有德性)。这是所有立法者心目中的目标。如果一个立法者做不到这一点,他也就实现不了他的目标。好政体同坏政体的区别也就在于能否做到这一点。……假如人(立法者)希望通过他的关照使其他人变得好,他就应当努力懂得立法学。因为,法律可以使人变好。

——亚里士多德《尼各马科伦理学》

请回答:

(1)据材料一,孔子对为政者提出了怎样的要求?结合所学知识,指出孔子提出的治国理念。

(2)据材料二,概括判断政体好坏的标准。亚里士多德认为有利于立法者目标实现的因素有哪些?

(3)综合上述材料,归纳孔子与亚里士多德对德政关系看法的共同点,并谈谈两人观点对当今政治建设的历史借鉴价值。

中国近代史是一部中国人民遭受侵略、奴役的屈辱史,也是一部中国人民反抗侵略、追求民主的抗争史。阅读材料,回答问题。

材料一 习近平在参观《复兴之路》过程中表示:“中华民族的昨天,可以说是“雄关漫道真如铁”。近代以来,中华民族遭受的苦难之中,付出的牺牲之大,在世界历史上都是罕见的,但是,中国人民从不屈服,不断奋起抗争,终于掌握了自己的命运,开始了建设自己国家的伟大历程。

材料二 国际公认的战争罪大致分为三种:①反和平罪,即计划、准备、发动、实施侵略战争。②常规战争罪,即违反战争法规、惯例,杀害、虐待被占领地的平民和战俘。③反人道罪,即在战争或战争中杀害、灭绝、奴役平民与其他对平民的非人道行为。

材料三 为纪念抗战胜利60周年,中国邮政发行纪念邮票(小型张):

阅读材料后,回答下列问题:

(1)由材料一你想到了从19世纪40年代到20世纪初,列强对我国发动了哪些侵略战争?(4分)

(2)根据材料二所列的三种战争罪类型,指出日本在1931年至1945年侵华期间犯有哪几条罪行,并各举一例说明。(6分)中国人民最终取得抗日战争胜利的根本原因是什么?(3分)

(3)材料三中纪念邮票展现了怎样的时代内涵?抗战胜利具有伟大的历史意义,结合所学知识加以说明。(4分)

(4)胜利来之不易,和平任重道远。综合上述材料,谈谈你的认识。(2分)

(32分)制度与机制创新是推动社会发展的重要动力。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 周有天下,裂土田而瓜分之,设五等,邦群后。布履星罗,四周于天下,轮运而辐集;合为朝觐会同,离为守臣扞(捍)城。……秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰(地方长官),据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。

——柳宗元《封建论》

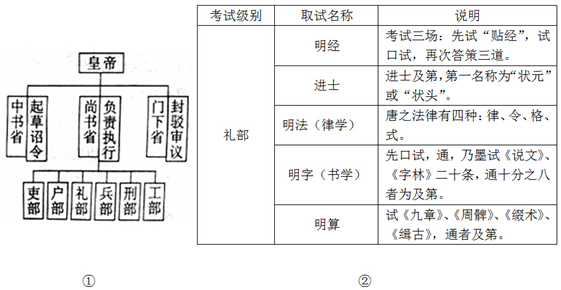

材料二

材料三 无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料四“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃(注:互相抗衡),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。”

——《明会典》卷二《皇明祖训》

阅读材料后,回答下列问题:

(1)结合材料一,说明“周”与“秦”各建立了什么制度?各有何优越性?(4分)

(2)依据材料二回答,图①中三省在运行中表现出的相互关系是怎样的?图②涉及的制度对专制王朝统治起了怎样的作用?(4分)

(3)据材料三指出元代地方行政制度创新的主要内涵。结合所学知识分析元代行省制度实施的影响。(6分)

(4)根据材料四,指出明太祖对丞相制度的看法。(2分)材料四解决的是专制主义中央集权制度的哪一矛盾?(2分)这反映了当时怎样的政治发展趋势?(3分)

阅读下列材料:

材料一任何人不能仅因为思想而受惩罚。判刑时必须始终考虑罪犯的年龄与涉世不深……父亲的罪名或所受惩罚不能玷污儿子的名声,因为每一方的命运均取决于自己的行为,而任何一方不得被指定为另一方所犯罪行的继承人。世代相传的习俗应受到尊重和服从,不得轻视,但其有效性不应凌驾于理性或法律之上。

一一罗马的《民法大全》

材料二 1787年美国宪法规定:国会由参议院和众议院组成,参议员由各州议会选出,每州一律两名,任期六年,每两年改选三分之一;众议员任期两年,按各州人口比例选举产生……总统是国家元首、政府首脑和武装部队总司令……最高法院大法官由总统经参议院同意后任命,除非渎职,任职终身。

材料三第十一条皇帝在国际关系上为帝国的代表,以帝国的名义宣战和媾如,同外国缔结同盟及其他条约,委派并接受使节。

第十二条联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝。

第十五条联邦议会的主席职位及其事务的领导权属于由皇帝任命的帝国宰相…..

第十七条建议并公布帝国法律及监督其执行之权属于皇帝……

第二十三条帝国的全部军事力量组成为统一的军队,在平时和战时受皇帝指挥……

一一《德意志帝国宪法》(1871年)

请回答:

(1)材料一体现了古罗马法的哪些思想?

(2)材料二中美国政权的权力中心是什么?有何目的?

(3)根据材料二、三,分别指出近代美国和德国政体的显著特点。造成这种特点差异的原因有哪些?

(4)根据上述材料,分析三则材料之间的联系。

阅读下列材料:

材料一:王者之制禄爵,公侯伯子男,凡五等……天子之田方千里,公侯田方百里.伯七十里,子男五十里…

一一《礼记·王制篇》

材料二:天子适诸侯日巡狩,诸侯朝于天子日述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

一一《孟子·告子下》

材料三:周王正妻所生之子日嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

一一白钢《中国政治制度史》

请回答:

(1)材料一、二反映了西周时期的哪种制度?依据这两段材料,指出为什么周王先“贬其爵”后“削其地”?

(2)材料三反映了西周时期的哪种制度?由材料三看出该制度的最大特点是什么?

(3)三段材料所反映的两种制度之间的关系如何?各有何积极作用?

余秋雨的《十万进士》一文对科举制度作了详尽的介绍和评论。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 我想,科举制度的最大优点是从根本上打破了豪门世族对政治权力的垄断,使国家行政机构的组成向着尽可能大的社会面开放。科举制度表现出这样一种热忱:凡是热爱这片国土的人才。都有可能被选拔上来,即便再老再迟,只要能赶上考试,就始终为你保留着机会。

材料二 科举制度的直接结果,是选拔了十万名以上的进士,百万名以上的举人……就整体而言,却是中国历代官员的基本队伍,其中包含一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家,

材料三 用八股文取士,不仅内容限定、格式限定,而且许多连接虚词也是限定的……八股文的毛病首先不在形式而在内容。这是一种毫无社会责任和激情,不知究竟要选择什么样的人的昏庸的考试方式。全国士子通过这项考试一年又一年地钻研八股文的写法,结果造成大量的废物。

材料四 科举废除后新式学校一所接一所地办起来了,这不仅释放了一大批原先已经走上科举之途的读书人,而且实实在在地造就了一大批自然科学和社会科学方面的新型人才,20世纪中国的光明面,基本上是由这些新型人才造就的。

(1)结合材料一、二及所学知识,说明科举制度的特点和作用。(4分)

(2)结合材料三,说明八股取士的特点及其实行的后果。(4分)

(3)结合材料一、四,说明科举制和新式学校培养的人才的不同之处。(4分)

(4)综合上述材料,谈谈你个人对科举制度的看法。(3分)