阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 新中国成立以来GDP、城镇化率和工业化率的对比

注:城镇化率是指:城市人口占全体人口的比例;工业化率是指:工业增加值占GDP的比例。工业化通过拉动就业、增加收入等方式影响城镇化。据世界银行数据显示,201 0年全球平均26.1%的工业化率带动了50.9%的城镇化率。

材料二 中共中央在十八大报告中提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”的发展路径,凸显“以人为本”的基本理念。未来中国城镇化的核心是以提高“人”的生活质量来造福百姓、富裕农民;工业化突出节能环保;信息化突出智慧城市;农业现代化追求食品更安全。“四化”的同步发展将成为推动中国经济持续增长的新引擎。

材料三 2013年3月5日,第十二届全国人民代表大会第一次会议上,温家宝的政府工作报告指出,今年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7.5%左右;居民消费价格涨幅3.5%左右;城镇登记失业率低于4.6%;城乡居民人均收入实际增长与经济增长同步,劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。全国人大代表纷纷说:“‘两个同步’是实现十八大提出的到2020年实现‘收入倍增’目标的具体指导,体现了党执政为民的理念。”

(1)简要描述材料一所反映的经济信息。

(2)结合材料二,运用小康社会经济建设的知识,说明“四化”同步发展与经济建设的新要求是相对应的。

(3)结合材料三,运用《经济生活》的相关知识,谈谈如何使我国居民真正实现收入倍增计划。

在坚持宏观调控政策不动摇,新增供应仍处于高位的2012年,虽然开发商还不至于遭遇大面积洗牌,但房价下跌似乎已成业内共识。2012年1月8日,“2012中国地产新视角高峰论坛”上,任志强、刘晓光和黄怒波等地产大佬纷纷亮出观点,认为降价是今年房地产市场大势所趋,争论的焦点也仅限于降幅多少而已。

请分析房产价格回落对人们生活和房地产企业生产经营的影响。(9分)

2014年,又逢甲午。120年前的8月1日,中日甲午战争全面爆发。甲午战争,民之痛、国之殇。在甲午国耻120周年之际,某校时政学习小组开展探究活动,请你参与其中。

(1)请运用“辩证唯物主义”的有关知识,说明甲同学观点的合理性。(6分)

(2)从发展社会主义民主政治角度看,乙同学观点给找们什么启示?(6分)

(3)请运用“当代国际社会”知识,谈谈你对“不惹事、不怕事”的看法。(5分)

阅读材料,完成下列要求。

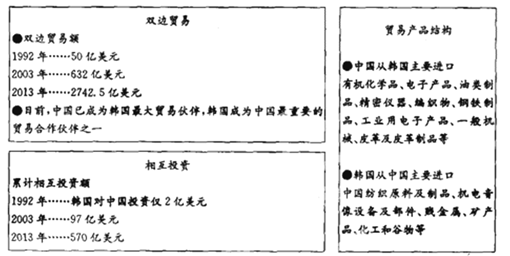

材料一:中国与韩国建交后贸易情况

材料二:中韩两国地缘接近,文化相似,文化交流在推动中韩现代友好交往和实现邦交正常化,以及促进两国贫易合作等方面始终扮演着重要的角色。近年来,随着“中韩友好交流年”系列活动成功举办,从官方到民间,文化交流愈发活跃,“文化日”“文化周”“文化月”等各种形式的文化交流活动层出不穷。“韩流”与“汉风”交相辉映,共同推动中韩文化交流走向更广阔的未来。

材料三:2014年7月3日,在对韩国进行国事访问之际,国家主席习近平在韩媒体发表署名文章指出,中韩建交22年来,在双方共同努力下,中韩各领城合作取得巨大成就。中韩关系发展速度之快、领城之广、影响之深,为国际社会树立国家关系发展的典范。当前,中韩关系正站在新的起点上,风好正扬帆。我期待这次访问成为叙友好、话合作、谋发展、求和平的访问,让中韩友好航船高扬风帆、破浪前进。

(1)概述材料一反映的经济现象。(4分)并从《经济生活》角度简要说明这一经济现象产生的原因。(5分)

(2)简要说明材料二体现的《文化生活》道理。(6分)

(3)从辩证法的角度,谈谈你对材料三中“风好正扬帆”的认识.(4分)

近年来,M省着力推进文化强省建设,走出了一条有M省特点的文化强省建设之路:通过汲取燕赵文化的精华,培育M省人独特的精神风貌和价值追求,铸造新时期的“M省精神”;以“善行M省”特色主题活动为载体,在全省深入开展学雷锋活动,引导人们在公共交往中乐于助人,在职业活动中诚实守信,在家庭生活中孝老敬老,在日常生活中团结友爱,以弘扬体系、公共文化设施建设管理体系,深入实施广播电视村村通、为文化信息资派共享、乡镇和社区综合文化站、农家书屋等重点文化惠民工程……

根据上述材料,运用《文化生活》的有关知识,分析说明M省是如何推动文化强省建设的。(6分)

阅读材料,完成下列要求.

材料一

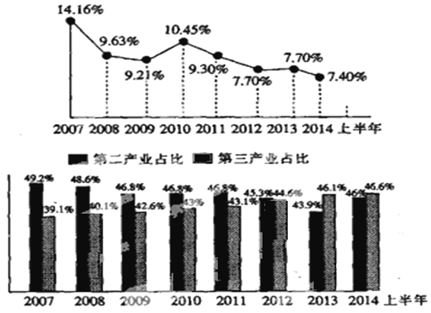

2007---2014年上半年国内生产总位(GDP)增速、二三产业比

注:据联合国贸易和发展会议等机构对2014年全球主要经济体经济增速的预测,美国预计增长2.5%,西欧国家预计增长1.5%,日本预计增长1.5%,巴西、俄罗斯预计分别增长3%和2.9%。

材料二:2014年7月29日召开的中共中央政治局会议强调,正确看待经济增长速度,我国发展必须保持一定速度,不然很多问题难以解决;加快推进改革,坚持把改革放在重中之重位置;要发挥好财政金融资源效力,加大对实体经济支持力度,要努力扩大消费需求,完善消费政策,改善消费环境,不断释放消费潜力。

(1)材料一反映了哪些经济信息?(4分)

(2)联系材料二,分析中央政治局会议所提要求蕴含的《经济生活》道理。(6分)