向含有Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,溶液中各种离子的物质的量变化如图所示。有关说法不正确的是

| A.线段BC代表Fe3+物质的量的变化情况 |

| B.原混合溶液中n(FeBr2)=3 mol |

| C.当通入2 mol Cl2时,溶液中已发生的离子反应可表示为: 2Fe2++2I-+2Cl2===2Fe3++I2+4Cl- |

| D.原溶液中n(Fe2+):n(I-):n(Br-)=3:1:2 |

(原创)科学家发现海洋是一个名副其实的“聚宝盆”,一些国家觊觎我国南海海域的丰富资源,导致近年来南海争端不断。下列对海洋资源开发利用的说法不正确的是

| A.海底如“土豆”般的金属结核矿含有铁、锰、钴等多种元素,可用铝热法冶炼并分离得到各种金属单质 |

| B.海水淡化工厂可与化工生产结合,如淡化后的浓海水,可用于提溴、镁、钠等 |

| C.海水中的金、铀等元素储量高、浓度低,提炼时,须先富集 |

| D.海水提镁过程中,所需的石灰乳,可用贝壳煅烧后加水得到,体现了就地取材、降低成本的生产理念 |

电镀废液中Cr2O72-可通过下列反应转化成铬黄(PbCrO4):

Cr2O72-(aq)+ 2Pb2+(aq)+ H2O(l) 2PbCrO4(s)+ 2H+(aq)△H<0

2PbCrO4(s)+ 2H+(aq)△H<0

该反应达平衡后,改变条件,下列说法正确的是

| A.移走部分PbCrO4固体,Cr2O72-转化率升高 |

| B.升高温度,该反应的平衡常数(K)增大 |

| C.加入少量NaOH固体,自然沉降后,溶液颜色变浅 |

| D.加入少量K2Cr2O7固体后,溶液中c(H+)不变 |

(原创)已知:HCl为强酸,下列对比实验不能用于证明CH3COOH为弱酸的是

| A.对比等浓度的两种酸的pH |

| B.对比等浓度的两种酸,与相同大小镁条反应的初始速率 |

| C.对比等浓度、等体积的两种酸,与等量NaOH溶液反应后放出的热量 |

| D.对比等浓度、等体积的两种酸,与足量Zn反应,生成H2的体积 |

(原创)某课外研究小组的同学将FeCl3(aq)滴加到5%H2O2溶液后,发现产生无色气体由慢到快,最后再变慢;溶液温度升高;同时溶液颜色由黄色立即变为棕褐色,当反应殆尽时,溶液又恢复黄色,由此得出以下结论,你认为错误的是

| A.H2O2的分解反应为放热反应 |

| B.FeCl3是H2O2分解反应的催化剂 |

| C.与不加FeCl3(aq)相比,当H2O2均完全分解时,加FeCl3(aq)使反应放出的热量更多 |

| D.若将少量FeCl2溶液滴入过量5%H2O2溶液中,则除溶液颜色变化不同外,其它现象相同 |

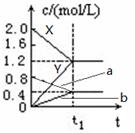

(原创)下图表示500℃时,X、Y、Z三种气体在容积固定的容器中反应,各物质的浓度随时间的变化情况。达到平衡后,改变压强,平衡不移动。下列说法中正确的是

| A.Z物质的变化情况为曲线b |

B.该反应的化学方程式为:2X(g) 3Y(g) + Z(g) 3Y(g) + Z(g) |

| C.0→t1,X的物质的量浓度变化量为1.2mol/L |

| D.若t1= 1min,则v(Y )=" 0.02" mol·L-1·s-1 |