阅读下列材料,回答问题。

材料一 《近代以来世界强国的力量来源》

| 时期 |

国家 |

主要力量来源 |

| 16世纪 |

西班牙 |

黄金、殖民贸易、雇佣军、王朝来源 |

| 17世纪 |

荷兰 |

贸易、资本市场、海军 |

| 18世纪 |

法国 |

人口、农业、公共管理、军队、文化 |

| 19世纪 |

英国 |

工业、政治凝聚力、金融与信贷、海军、自由主义规范、岛国位置(易于防卫) |

——约瑟夫·奈《美国霸权的困惑——为什么美国不能独断专行》

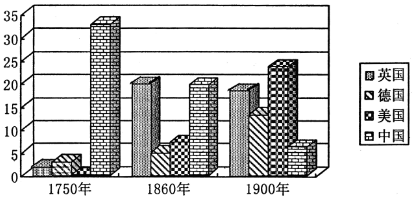

材料二 世界制造业产量的相对份额(1750—1900年)

——资料来源:美保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料三 当时,在中国享有带有不平等性质的权益的国家主要是美、英、苏三家。在具体实践中,中国政府采取了不同的对策。美国是当时与新中国最为敌对的国家。中国政府对中美商约等一系列条约采取了不予承认的立场,美国此前在中国所享有的特权至此在大陆全部丧失。这种处理干脆利落。苏联是中国最重要的盟友。对于中苏友好条约,中国政府并没有断然宣布废除,而是积极地与苏联政府展开重新谈判。1950年2月,中苏订立了新的友好同盟互助条约及有关协定。协定规定在不迟于1952年末之前,苏联将中国长春铁路的一切权利及一切财产无偿移交中国,苏军从旅顺口撤出,大连行政完全由中国政府管辖,苏方临时代管或租用的财产,应由中国政府接收。至此,可以说中国已经完全挣脱了百年之久的不平等条约的束缚。

——裴坚章《中国外交史——中华人民共和国时期(1949—1979年)》

(1)根据材料一,按照力量来源对上述强国进行分类并说明理由。简要分析18世纪法国的文化如何成为力量来源。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初美德工业迅速崛起的共同原因有哪些?分析明清以来(鸦片战争前)中国制造业日益衰退的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评述中华人民共和国对待不平等条约及其国家的对策。

为实现中华民族独立与富强,先进的中国人进行了一系列艰难的探索。

A组:李鸿章和曾国藩 B组:梁启超和孙中山 C组:李大钊和陈独秀 D组:毛泽东和邓小平

请回答:

⑴指出A.B.两组人物向西方学习的主要特点。

⑵促使C组人物由向西方学习转变为向苏俄学习的因素有哪些?

⑶D组人物在“走自己的路”的过程中分别有什么突出贡献?

“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不歇动力。”在漫长的古代文明进程中,中华民族在科学技术领域群星璀璨,卓越的创新文化成果为人类文明的发展做了不可磨灭的贡献,有些还成为近代文明的助推剂或催化剂,影响了整个世界的发展。但在近代影响人类进步的三次科技革命中,我们却找不到中国人的身影。新中国建立后,特别是改革开放以后,中国的科技大步走向世界先进水平。

请回答:

(1)请写出中国在古代有代表性的三项科技发明,并谈谈它们对世界文明的发展所做出的贡献。

(2)结合你所学的知识,简单谈谈造成中国在近代科技落后的原因。

(3)例举两项改革开放后中国达到世界先进水平的科技成就。

2010年是孔子诞辰2561周年,全球联合祭孔活动在世界各地孔庙同时展开。阅读下列材料:

材料一:世界文化遗产——山东曲阜的孔府、孔庙、孔林

孔林孔庙孔府“万世师表”

材料二:季康子问政于孔子曰:”如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:”子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风.小人之德草;草上之风必偃。”

——《论语·为政》

材料三:仲舒复对曰:”……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书·董仲舒传》

材料四:至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能

尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——(南宋)朱熹《行官便殿奏札》

材料五:前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?成以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——(明)李贽《藏书》

请回答:

(1)阅读材料一中的四幅图片,你获得了哪些信息?(3分)

(2)据材料二、三分别概括孔子与董忡舒的思想主张,并指出两种主张的不同结局及其原因。(6分)

(3)据材料四、五分析朱熹与李贽的观点有何不同?说明了什么问题?(3分)

(4)在进入21世纪的今天,儒家思想对我们进行社会主义建设有什么借鉴意义?(2分)

研究性学习是新课程下所倡导的一种理念和有效学习方式。

某同学在他的研究性学习报告中采用了毛泽东在《新民主主义论》中的两个观点作为“立论”:第一,“在‘五四’以前,中国(思想)文化战线上的斗争,是资产阶级的新(思想)文化和封建阶级的旧(思想)文化的斗争。”第二,“在‘五四’以后,中国产生了完全崭新的文化生力军,这就是中国共产党人所领导的共产主义的文化思想,即共产主义的宇宙观和社会革命论。”请回答:

(1)请为该同学的研究性学习报告加一个合适的题目

(2)该同学在论证第一个观点时,应选择哪些典型的论据进行论证?

(3)共产主义的文化思想即马克思主义思想,五四运动前后,它能够在中国得以广泛传播的原因是什么?

(4) 在思考第二个观点时,该同学引用了中共十七大报告中的一则材料:“马克思主义只有与本国国情相结合……才能焕发出强大的生命力。”请回答:他引用这则材料将论证什么问题?由此20世纪中共将马克思主义理论与我国国情相结合的两次理论飞跃是什么?

阅读下列材料。

材料一中央人民广播电台节目表(第一套节目)(节选)

| 4:00合唱《东方红》,预报节目 4:15革命文艺 5:30对人民公社社员广播 6:00学习马列著作、毛主席著作节目 6:20革命文艺 6:30新闻和报纸摘要 8:00体育节目 8:15革命文艺 8:30新闻和报纸摘要 |

11:00国际时事 11:30人民解放军节目 12:00对工人广播 12:30新闻 13:00教唱革命现代京剧、革命歌曲、革命文艺…… 15:40学习马列著作、毛主席著作节目 16:00红小兵节目 16:20红小兵节目 |

材料二中央人民广播电台(中国之声)节目表(节选)

| 周一至五逢整点安排10分钟《整点新闻》,逢半点安排5分钟《半点新闻》和5分钟《气象·生活》 |

周六、日 |

|

| 0:30午夜剧 2:30夜读心灵 4:30中央农业广播电视学校 5:30老年之友/残疾人之友  7:20早知天下 8:00体育直播间 8:20做客中央台 |

8:40财经在线 11:10法治中国 12:35体彩时间 12:40中国质量报道 19:20城乡纪实 20:30天天福彩 22:30神州夜航(整点新闻) |

0:1 0生活资讯 0生活资讯4:30中央农业广播电视学校 5:00老年之友/残疾人之友 8:35流行经典 9:30娱乐周报 20:0天天福彩 20:5体育沙龙 |

请回答:

(1)判断材料一、二分别是我国哪个历史时期的电台广播节目表,简要说明你的判断依据。

(2)依据上述节目表,分别指出这两个时期电台节目的特点和形成这些特点的主要原因。