沙尘暴 (sand duststorm) ,沙暴与尘暴的总称,是一种多发生在干旱和半干旱地区的天气现象,由强风刮起干燥地表上的松软沙土和尘埃形成,其导致空气混浊,能见度变低。回答下列各题。从生态破坏角度看,与沙尘暴形成原因紧密相关的是

| A.西北地区水土流失面积日趋扩大 | B.西北地区土地荒漠化日趋严重 |

| C.西北地区土地盐渍化问题日趋严重 | D.西北地区野生动植物濒临灭绝 |

沙尘暴作为一种天气现象,它的形成是由于

| A.冷锋过境 | B.暖锋过境 |

| C.气旋过境 | D.反气旋过境 |

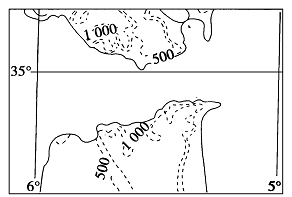

下图表示印度尼西亚大松巴哇火山爆发后火山灰厚度的分布。读图回答以下问题。

根据火山灰厚度的分布情况,可推测火山爆发期间的盛行风是()

| A.东南风 | B.东北风 |

| C.西南风 | D.西北风 |

印度尼西亚爪哇岛有许多农民搬到火山口附近居住,主要原因是()

| A.欣赏壮丽的火山爆发景观 | B.气候凉爽,适宜居住 |

| C.温泉众多,为疗养胜地 | D.土壤肥沃,利于农作物生长 |

2010年11月23日,中国首次南极包船——130位精英企业家行修之旅正式起航,这是中国历史上第一支包船探索极地的旅行队伍,并参观我国南极科考站——长城站(62°S,59°W)。据此回答以下问题。到南极旅游,必然需要能源,而从其他大洲带入运输费用较高。如果就地解决能源问题,最适宜开发利用的是()

| A.地热能 | B.风能 |

| C.煤炭 | D.太阳能 |

长城站在建站时遇到的主要困难有()

①低温严寒 ②地形起伏大 ③风力大 ④生态脆弱

| A.①② | B.②③ |

| C.①③ | D.③④ |

下图为世界某地区图。读图回答以下问题。

下列关于该地区地理事物的叙述,正确的是()

| A.该地区位于西半球和北半球 |

| B.该地区山势雄伟,景色优美 |

| C.该地区终年温和多雨 |

| D.该地区植被为荒漠 |

当自西向东通过图中海峡的轮船顺风顺水时,下列说法正确的是()

| A.南极正处于科学考察的有利时期 |

| B.开普敦正值多雨季节 |

| C.北京受亚洲低压影响 |

| D.伦敦正午太阳高度达一年中最大值 |

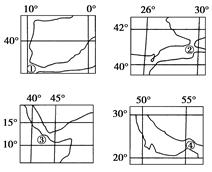

下图是一组海峡示意图和气候类型图(图中数字是经纬度)。据此回答以下问题。

上述海峡中不是位于两大洲之间的海峡是()

| A.①海峡 | B.②海峡 |

| C.③海峡 | D.④海峡 |

上述海峡中属于印度洋的是()

| A.①② | B.②③ |

| C.③④ | D.①④ |

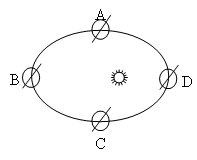

2013年2月9日晚上8点,中央电视台蛇年春节联欢晚会直播开始。读图完成以下问题。

旅居美国纽约(西五区)的华人收看春节晚会现场直播时,当地的时间为()

| A.2月9日7时 | B.2月8日7时 |

| C.2月9日9时 | D.2月9日12时 |

2013年蛇年春节期间,太阳直射点()

| A.位于A-B之间,并向北移动 |

| B.位于B-C之间,并向南移动 |

| C.位于C-D之间,并向南移动 |

| D.位于D-A之间,并向北移动 |

在图中,无锡市白昼最长时位于()

| A.位置A | B.位置B |

| C.位置C | D.位置D |