主动运输作为一种重要的跨膜运输方式可以按照生命所需吸收营养物质,排出代谢废物,体现了生命活动的“主动性”。为探究主动运输的特点,科研人员利用下图装置进行实验,其中HgCl2是一种可以影响ATP水解的新陈代谢抑制剂。请分析回答:

(1)主动运输的特点是__________________________________________。

(2)本实验的名称是_______________________。

(3)请写出实验进行过程中需要控制的两个无关变量: 。

(4)实验得到如图所示的结果。

①根据实验结果,科研人员在实验前后需测定 。

②乙组和甲组结果比较,得出的结论是 _________________________________

_________________________________________________________________。

③与甲组相比,丙组吸收磷酸盐较少的原因可能是________________________

_________________________________________________________________ 。

下图是唾液淀粉酶合成和分泌过程示意图。请分析回答下列问题:

(1)唾液淀粉酶的化学本质是 ,其基本组成单位的结构通式为 (填在答卷的虚线框内)。这种基本单位与双缩脲试剂反应,溶液颜色的变化情况将会是 。

(2)细胞器②具有的双层膜结构,将其内的 与其外的 分隔开;细胞器②如同一个小的区室,其内进行的 (主要的生命活动名称)与其外的化学反应互不干扰。

(3)此细胞中控制唾液淀粉酶合成的遗传物质存在于 (填序号)中。合成、运输、分泌该酶的过程中,细胞器 (填序号)起重要的交通枢纽作用,其膜面积在该过程中的变化情况是 。

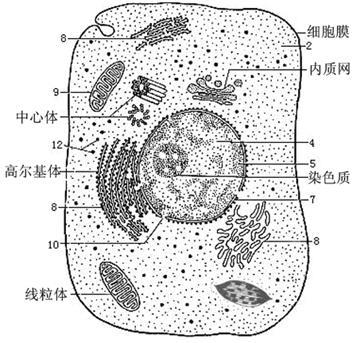

下图为某同学画的高等动物细胞结构模式图,请根据此图回答下列问题。

(1)在已经标注好了的名称中,有三处明显错误,请改正剩余明显的两处错误名称和一处绘图错误:

a.高尔基体应改为内质网

b.内质网应改为 。

c.染色质应改为 。

d.图中不应出现 。

(2)在成人心肌细胞中的数量显著多于腹肌细胞中数量的细胞器是 (填代号)。

(3)内质网和高尔基体虽然没有直接相连,但可以通过 进行转化。

(4)细胞膜的主要成分是 ,细胞膜表面的受体与信号分子的结合体现了细胞膜具有 的功能。

请分析下表,回答有关实验的问题。

| 组 别 |

材料 |

实验试剂 |

观察内容 |

| A |

浸泡过的花生种子 |

苏丹Ⅳ染液、50%酒精溶液 |

细胞中着色的小颗粒 |

| B |

苹果 |

斐林试剂 |

还原糖检测和鉴定 |

| C |

鸡蛋 |

试剂 |

蛋白质检测和鉴定 |

| D |

哺乳动物成熟红细胞 |

蒸馏水 |

细胞吸水涨破 |

(1)A组实验中所用酒精的作用是 。

(2)B组实验中,应观察到的实验现象是________。在该组实验中,选择甘蔗为生物材料,实验过程和方法规范,但没有观察到相应的颜色变化,原因可能是 。

(3)C组实验中,选用的试剂是________,该试剂如何使用 。

(4)F组的实验材料若用来提取细胞膜,选用哺乳动物成熟红细胞的好处是 。对细胞膜的成分全面叙述是 。

(5)上述A到D组实验中需要水浴加热的是______。(填组别)

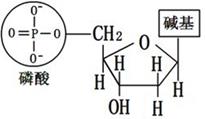

下图的分子结构为某种核苷酸,已知分子结构式的右上角部分为腺嘌呤碱基。

请仔细观察分析后回答下列问题:

(1)该核苷酸的生物学名称为______________。其组成元素包括:_______________ 。

(2)该核苷酸是构成_____的基本原料。由该核苷酸构成的核酸含有_______________种碱基;其特有的碱基是______________。

(3)在“验证 DNA 和 RNA 的分布实验”中,将口腔上皮细胞浸到质量分数为 0.9 %的 NaCl 溶液中的目的是 。

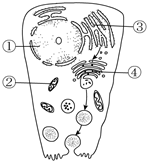

如图是各种细胞亚显微结构模式图,请据图回答问题:

(1)图甲中具有膜的结构有 (填序号)。

(2)如果甲细胞能分泌抗体,则与其合成、运输及分泌相关的细胞器有 (填序号)。

(3)图甲和图丙的根本区别是 。

(4)图乙形成的组织不是鉴定还原糖的理想实验材料,请说出理由 。

(5)如果图乙为根尖分生区细胞,不应该有的细胞器是 和 (填图中序号)。

(6)图丙中4的功能是 。

(7)如果图甲是某哺乳动物的乳腺细胞,用35S标记一定量的氨基酸来培养该细胞,测得内质网、核糖体、高尔基体上放射性强度的变化曲线如图乙所示,依据放射性出现的时间先后分析,b属于 。

(8)外来的信号分子作用于细胞时,首先与细胞膜上的________结合,引起该细胞原有的生理活动发生改变,这一过程体现了细胞膜的哪一功能? 。细胞膜除了该功能外,其他的两个功能是 、 。

(9)下列哪类物质是分泌蛋白? 。(多选)

| A.呼吸酶 |

| B.胰岛素 |

| C.抗体 |

| D.血红蛋白 |

E、性激素