【历史上重大改革回眸】

阅读材料,回答问题:

材料一 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:19世纪末20世纪初……中国的这一危险形势也影响了居于统治地位的士大夫,不过他们是被迫趋向于改良而非趋向于革命。他们由于自己的官位和既得利益,只需要“传统范围内的改革”。他们仍然认为,改革中国的儒家文明,就可以满足现代的需要。

材料二 有人指出:康有为是“变法第一人”“戊戌变法核心人物和维新运动的领袖”;也有人认为:“一般历史学者……往往受制于改革或革命观点偏见,致使康在百日维新中的影响及康与光绪间关系都有不同程度的夸张,过高评价了康有为。”

(1)材料一中“他们”面临的“中国的这一危险形势”指什么?请举一例说明“他们”是是如何“改革中国的儒家文明,就可以满足现代的需要”的?

(2)根据材料二,你认为应该用什么方法来评价历史人物。试从社会文明演进的角度评价康有为在这一时期的活动。

(共计14分)阅读材料,回答下列问题:

材料一有可能调整发展我国的生产力……也必须估计到当前经济上、财政上、技术上和力量上的客观限制,估计到保持后备力量的必要,而不应当脱离经济发展和正常比例……就是要随时注意防止和纠正右倾保守的或“左”倾冒险的倾向,积极而又稳妥可靠地推进国民经济的发展。

——《中国共产党第八次全国代表大会文件》

材料二有人害了右倾保守的毛病,像蜗牛一样爬行得很慢,他们不了解农业合作化以后我们有条件也有必要在生产战线上来一个“大跃进”……他们把正确的跃进看成“冒进”。

——1957年11月13日《人民日报》社论

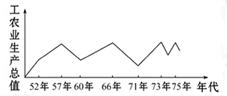

材料三

(1)据材料一,中共八大提出了怎样的经济发展主张?你怎样认识?(2分)

(2)依据材料二内容,中共八大的经济方针有没有得到贯彻?为什么?

(3)据材料三,从1957~19 60年,从1966~1971年我国工农业生产总值下滑的原因是什么?

60年,从1966~1971年我国工农业生产总值下滑的原因是什么?

(4)综合上述信息,我国在经济建设中要注意什么问题?

阅读材料回答问题:(共计13分) 在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

材料:

许多人“对苏俄表示同情之美感,有的甚至替它大事鼓吹,以为苏俄成功之秘诀,在于它的社会经济制度,因为这个制度是有计划的,有组织的。”

——据《东方杂志》(1933年)

“在内外层 层叠叠的高压状态底下的中国”,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

层叠叠的高压状态底下的中国”,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

——据《申报月报》(1933年)

“左倾的 也好,右倾的也好,大家都承认放任经济的末日到了。”

也好,右倾的也好,大家都承认放任经济的末日到了。”

——据《独立评论》(1934年)

(1)从国际和国内两方面分析20世纪30年代计划经济思潮在中国兴起的原因。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。

(3)20世纪70年代以来,世界范围内兴起了经济调整之风。概括指出20世纪70年代西方发达国家经济政策进行了怎样的调整;简述改革开放以来中国经济体制改革不断深化的表现。

阅读下列材料:(共计10分)

作为世界最早步入工业时代的国家,英国的发展经历以及经验,值得重视。阅读以下材料,

并回答问题。

材料一 1688年,迫于王权膨胀和天主教在英国复活的现实危险性,议会中的辉格党和托利党联合起来,向荷兰的执政威廉亲王发出邀请,请他到英国来接管王位……威廉接受邀请后率大军在英国登陆……根据议会条件,威廉接受了《权利法案》,随后和妻子玛丽(詹姆士二世的女儿)一同登上了英国王位。

——《英国:在传统与变革之间》

材料二 1768年阿克莱特发明机械纺纱机,次年获得专利……采用水力驱动,又叫水力纺纱机……1771年阿克莱特与人合作,在德文特河上的克罗姆福特建立了近代的第一家水力纺纱厂。此后一发不可收拾,相继在德比郡、兰开夏郡、诺丁汉郡、苏格兰开设纱厂和织布厂。

——《世界文明史》中册

材料三 在远东的印度,从1793年起东印度公司的贸易垄断一步步地受到侵蚀……到1813年时,英国政府彻底废除了东印度公司对印度的贸易垄断权,“自由贸易”原则在未来的帝国中心——印度次大陆初步确立起来。

——《英国:从称霸世界到回归欧洲》

请回答:

(1)根据材料一及所学知识,指出英国近代民主是由哪些制度来保障的?

(2)根据材料二,从生产技术和经营管理两方面,指出阿克莱特的历史贡献?

(3)根据材料三,简要说明19世纪上半期英国对外贸易原则(制度)的重大变化,并指出变化的主要原因?

(4)从面积不大的岛国到世界头号强国,英国的发展之路给人类留下的最重要的经验是什么?请依据本题材料,从制度的层面略加说明?

民主政治是人类历史发展的必然趋势,古今中外人们都在不断地探索。阅读下列材料,回答问题:

材料一雅典公民大会的设置主要经历了梭伦、克里斯提尼和伯利克里的改革。公民大会是全体公民参与城邦事务的政治机构,是雅典唯一的立法机构,以各种方式完全控制着雅典的行政和司法,一切重大问题都只能在公民大会上进行最终决议。在形式上,它是唯一囊括了所有雅典公民的政治机构。在实践上,它给予雅典公民最好的民主政治训练。

——《雅典公民大会初探》

材料二第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、人民民主专政国家。第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关。一律实行民主集中制。

——1954年《中华人民共和国宪法》

材料三光荣革命后,法律规定,农村地区议员必须有年收入600英镑以上的地产,城市议员年收入必须在300英镑以上。1832年改革法案规定,取消人口不满2000人的56个“衰败地区”议席,另外31个人口在2000至4000之间的选区分别减少一个议席,空出的143个席位中,65个给了新兴大工业城市。1867年改革法案再次对议席分配作了调整,取消了46个“衰败选区”,空出的52个议席分给了大城市和较大的郡。……法案还降低了选民财产资格,它规定,在城市中凡拥有单独住宅的房主(不论其价值多少)和每年缴纳房租10镑以上的房客,只要在选区内居住一年以上都有选举权;在各郡,每年交纳地租12镑以上租佃者和每年收入5镑以上的土地所有者都有选举权。1918年法案中,授予了年满30岁的妇女以选举权。……1928年,又将妇女选举权的年龄限制降为21岁,成年公民普选权终于真正得以实现。

——摘编自程汉大《英国政治制度史》等资料

请回答:

(1)结合材料一和材料二,从民主的形式、范围、性质三个方面比较我国人民代表大会与雅典公民大会所体现的两种民主的主要不同之处。(6分)

(2)根据材料三,概述英国选举制度发生了哪些变化。结合所学知识分析引起这些变化的原因。

(3)通过对上述问题的回答,你能得到哪些启示?

阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一新交因狐裘而订,不问出身。旧友以鹑结(指破烂的旧衣服)而疏,视同陌路。遂令舆台隶卒辉煌而上友,官绅寒士贫儒蓝缕而自惭形秽。

——摘自《申报》1873年4月7日《申江陋习》

材料二 道光季年,中外通商而后,凡西人之以货物运至中国者,陆离光怪,几于莫可名言。华人争先购归,以供日用。初只行于通商各口岸,久之而各省内地亦皆争相爱慕,无不以改用洋货为奢豪。

——摘自《申报》1892年1月18日《中国宜造洋货议》

材料三 风俗之靡不自今日始矣,服色之奢亦不自今日始矣。溯当立约互市之初,滨海大埠,富商巨贾与西商懋迁有无,动致奇赢。财力既裕,遂于起居服食诸事斗异矜奇,视黄金如粪土,见者以为观美,群起效之。……近今风俗之侈靡日甚一日,较之三十年前已有霄壤之别。

——摘自《申报》1894年3月16日《论服色宜正》

请回答:

(1)根据材料一,说明人们在社会交往方面与以往相比,发生了怎样的变化?

(2)根据材料二、三,分析材料一中情况出现的主要原因。

(3)根据上述材料,说明当时社会出现了怎样的风气?

(4)根据上述材料,分析社会风气变化的影响。