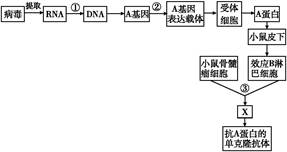

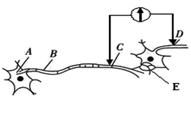

人类在预防与诊疗传染性疾病过程中,经常使用疫苗和抗体。已知某传染性疾病的病原体为RNA病毒,该病毒表面的A蛋白为主要抗原,且疫苗生产和抗体制备的流程之一如下图:

请回答:

(1)过程①代表的是 。

(2)过程②构建A基因表达载体时,必须使用 和 两种工具酶。

(3)过程③采用的实验技术是 ,获得的X是 。

(4)对健康人进行该传染病免疫预防时,可选用图中基因工程生产的 所制备的疫苗。对该传染病疑似患者确诊时,可从疑似患者体内分离病毒,与已知病毒进行 比较;或用图中的 进行特异性结合检测。

已知玉米高秆、易倒伏(D)对矮秆、抗倒伏(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有两个纯合的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,。如图为F1代植株一个正在分裂的细胞的部分染色体(即与上述两对基因有关的染色体)组成,请据此分析回答:

(1)染色体1与5来自于,其基因的不同是的结果。

(2)该细胞处在(填分裂方式和时期),细胞中有个染色体组。

(3)该细胞的生长时期是细胞周期的期,此时细胞内发生的主要变化是。

(4)玉米叶片通过光合作用合成淀粉的细胞是,其固定CO2的途径是。

(5)取F1的花药离体培养经获得愈伤组织,诱导愈伤组织分化生根的主要激素是。

家兔的毛色遗传是由A、a和B、b两对等位基因控制,且分别位于两对同源染色体上。基因组成为A_B_的个体表现灰色,基因组成为A_bb的个体表现黑色,其它基因组成的个体表现白色。现用基因型AABB的灰色兔与基因型aabb的白色兔做杂交实验。请分析回答:

(1)子一代的基因型和表现型分别是和。将子一代的雌雄个体相互交配,子二代的表现型和比例分别是。

(2)为快速繁殖出大量黑色兔,应选择上述实验中的相互交配,预期后代中获得能稳定遗传的黑色兔的比例为。

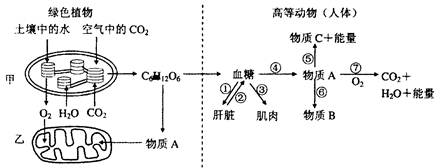

下图为植物和高等动物(如人体)新陈代谢的部分过程示意图。分析回答:

(1)在植物的叶肉细胞中,甲、乙两种细胞器都是重要的“能量转换器”,其中在甲细胞器中完成的能量转换的过程是光能→→→稳定的化学能。

(2)图中甲、乙两种结构的膜面积都很大,其中乙增大膜面积是通过来实现的。

(3)在饥饿的情况下,②过程会加强,促进该过程加强的激素有。

(4)在高等动物细胞结构乙中发生的生理过程是(填序号),在缺氧情况下物质A可通过⑤过程形成物质C(填名称)。

(5)物质A在肝脏内可以在谷丙转氨酶的作用下进行作用,形成物质B(填名称)。

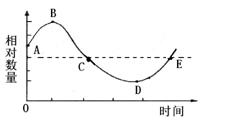

坐标曲线图能直观形象地描述生物体生命活动的规律,请结合下列“S”型曲线分析并回答相关问题:

Ⅰ.若图表示密闭大棚内一昼夜空气中的CO2含量变化曲线,则:

(1)植物细胞内与大棚内CO2浓度变化密切相关的两种细胞器是。

(2)植物光合作用与呼吸作用强度相等的点是。

(3)曲线在点时,植物体内积累的有机物最多。

Ⅱ.若图表示人体进食后,一段时间内血糖的含量变化曲线,则

(1)AB段表示进食后血糖浓度的变化,此时胰岛素的分泌量;曲线BD段下降的主要原因是。

(2)曲线DE段上升的主要原因是。

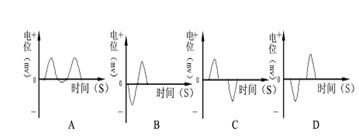

回答下列有关生物生命活动调节的相关问题:

(1)若在右图中C和D两点的细胞膜表面安放电极,中间接记录仪(电流左进右出为+),当信号在神经细胞间传递时,检测到的结果是()

(2)在外界环境发生剧烈变化的情况下,人体的内环境仍能维持稳态。当环境温度高于38℃时,人体主要通过__________方式散热,该过程的调节方式是以_____________为主。人在炎热环境中大量出汗后,__________细胞产生兴奋,传导至大脑皮层产生渴觉,同时血液中的抗利尿激素___________。

(3)科学研究表明:精神因素(焦虑、紧张等的心理应激)会使T细胞活性下降,对病毒、真菌感染的抵抗能力和对肿瘤细胞的监控能力下降,还间接引起机体生成抗体的能力降低。下图表示神经、免疫、内分泌三大系统相互调节的部分示意图,请据图回答:

①精神因素能使T细胞活性下降,导致机体生成抗体能力降低的原因是

______________________________。

②由图可知,神经系统可通过突触前膜,直接调节免疫器官或免疫细胞的活动,还可通过有关激素间接调节免疫器官或免疫细胞的活动。

③维持机体稳态离不开细胞间的信息交流,动物细胞间进行信息交流的途径有:一是通过(至少填两种)等信息分子经体液运输并作用于靶细胞来实现;二是通过细胞间的接触实现信息交流。吞噬细胞将抗原呈递给T细胞是通过细胞间的直接接触实现的。这两种方式都需要信号分子与 的识别作用

(4)某同学认为一种植物(X植物)的提取液对SARS病毒有抑制作用,他以小白鼠为研究材料设计了下面的实验进行证明:

实验步骤:

①选择一只健康的小白鼠,让小白鼠感染SARS病毒;

②给喂养小 白鼠的饲料中加入一定量的X植物提取液,观察小白鼠是否出现患病症状;

白鼠的饲料中加入一定量的X植物提取液,观察小白鼠是否出现患病症状;

我们认为该同学的实验存在明显的不科学之处,请指出两点:

①;

②;