听雨

读罢余光中的《听听那冷雨》,心中不觉有一丝淡淡的哀愁,那是一个游子对故乡发自肺腑的真挚情感,冷雨中夹杂着浓浓的思乡之情。

雨是平凡但决不平庸的风景。它时而是绵绵不绝的春雨,朦胧霏霏,情意绵绵:它时而是瓢泼倾盆的雷雨,来也匆匆,去也匆匆,毫不在意人间的纷扰:它时而又是凄凄凉凉的梧桐夜雨,如李清照般的惆怅,肚子怎生得黑:它时而还是寂静的冬雨,轻轻地落地化作雨蝶飞入世人的梦中……

在余光中的文章中,读到的雨是凄凉凉的雨,冷冷的,带着许多的离愁别绪和伤感。有漂泊异乡游子的孤独情感,有失去心中寄托的无助无依,有对自己有国难回,有家难归的苦闷痛楚。这冷雨中夹杂着的复杂情感,又有谁能说得清呢?

读他的冷雨,也触动了我的内心,突然很想听听家乡的雨。

听雨,听听家乡的雨吧。三月的雨,下起来绵绵不绝,细雨霏霏,如牛毛,在空中密密地斜织着。三月的春雨,唤起大地的生机,青绿的小草漫山遍野地铺着,绯红的桃花夹岸而开。三月的春雨,振奋人们的精神和斗志,让人间充满了爱和希望。三月的春雨,化作了春泥,呵护我们的心灵。

听雨,听听家乡的雨吧。七月的雨,下起来毫不客气。它没有一点迟疑,来也匆匆,对尘世毫无眷恋。七月的雨,该是滂沱的雷雨了吧。它来势汹汹,带着雷鸣电闪,似乎要响彻宇宙大地。七月的雨,让我感受不到丝毫的凄凉与悲意。那是一场生命的狂奏曲,铿锵而有力。七月的雨,似乎与众不同,它定是一场对人世不公的反抗之声。七月的雨,让人间空气变得清新湿润……

听雨,听听家乡的雨吧。秋天的雨,冷冷清清,凄凄惨惨。梧桐叶已落,路上铺满了一路的惆怅和伤感,繁华过后便是萧条的冷落。秋雨冷冷地打在树间,听见的是寂寞的回声,尘世的最大凄凉也莫过于此了。秋雨的悲凉正如一个游子漂泊在外时的心境一样,凄苦,难挨……

听雨,听听家乡的雨吧。冬季的雨该是最安静的雨了吧,它总是悄悄地下,生怕吵醒熟睡的人们。虽然是冰冰冷冷的身体,但它的心却是如火的炽热。在千里冰封、万里飘雪的瞬间,它让人间升腾起爱的暖气……

听雨,听过家乡四季的雨,我觉得自己比余光中要幸福得多。不管家乡的雨是否是冷雨,至少我还能够站在家乡的故土上倾听雨的声音,感受到家乡雨的自在与清新。我也能够理解余光中的思乡之情,能够理解他那种对于故土的怀念,那样游子飘零的孤独之感。

听雨,我听到了余光中在冷雨中心碎的声音,听到他的眼泪与雨滴一同落下的声音,听到他的内心在时刻默念家乡的名字,听到他双鬓已白的叹息之声,听到他一个游子的遗憾之音,听到他对祖国的热情赞美……

听雨,我听到了母亲对游子的呼唤,那声音沙哑担忧又是那么的清晰:我听到了家对游子的呼唤,那声音微弱又是那么的响亮:我听到了手足之间的呼唤,那声音来自心间,无法被那长长的海峡阻断。

我听到了爱游走在身边的声音…… (摘自《美文》,有删改)这篇文章主要是从什么角度写雨的?文章主要写了什么内容?

“读罢余光中的《听听那冷雨》,心中不觉有一丝淡淡的哀愁,那时一个游子对故乡发自肺腑的真挚情感……”文章一开始就写自己读余光中的《听听那冷雨》,其作用是什么?

细读选文,请用简洁的语言概括“我”的家乡的四季雨的特点。

春雨:

夏雨:

秋雨:

冬雨: “听雨,听过家乡四季的雨,我觉得自己比余光中要幸福得多。”“我”觉得比余光中幸福的原因是什么?

“听到了爱游走在身边的声音……”,结合文章内容和生活实际说说作者能听到些什么?。

作者写听雨,从雨中听出了“爱”,如果让你去“听风”“听雷”“听雪”“听涛声”,你会听出什么呢?请你从“听风”“听雷”“听雪”“听涛声”中任选一个,写出你的感受。

说明文阅读

智能快递

郭宇靖

中国邮政日前宣布开放全国5000个自提网点,任何一家快递公司发货,均可享受此服务。自提网点包括现有邮政自有网点和“无人值守”的智能快递柜。看似简单的自提系统开放,背后却是智能快递的大市场。企业、专家、主管部门等负责人均认为,智能快递已成为当前政府驱动快递满足消费和商业需求的重要手段。

快递员将快递包裹送到置于小区的智能快递柜中,给收件人发送取件短信。收件人经过手机查询——输入密码——开门取件三个步骤,便可将一个快递包裹从智能快递柜中取出,抱回家去。这种方式越来越受到居民和快递员欢迎。中国快递协会常务副会长李惠德说,目前出现的一些智能快递柜,代表着未来中国快递业的发展方向——智能快递,即通过引入信息化、大数据等现代化手段,融合预测等方式,以更加便捷的智能设施(如智能快递柜)和手段满足高密度、高成本、高人力的现代快递工作,通过建设社区的“智能快递站”为消费者服务。

智能快递站模式可以24小时为居民提供服务,减少交通拥堵,未来还可以变成独立的智能账户,市民在家中就可以完成各种邮政业务及其他社区服务的操作。专家认为,相比传统模式,快递柜有多个优势。首先是标准化产品,可以连接各个快递公司;其次是做到24小时服务;第三是加入摄像头减少纠纷;第四是价格低廉。

智能快递可消化我国高速增长的巨量快递。未来我国快递业务量猛增,而人工投递成本不断增加,继续满足居民和电子商务快递需求,快递柜成为有效解决问题的方法。

智能快递柜还具有很强的扩展性,成为高价值的社区入口。业内人士认为,以京东①为例,可以增加冷藏冷冻功能,只需要1000元成本就可以加一个附柜。此外,可以利用这一空间进行销售,以小区的大数据积累为基础,电商可以掌握小区购买米、油等生活用品情况并提前配送储藏,提升了物流和快递柜的效率和价值。

有预测显示,智能快递将伴随快递需求和服务的提升而高速发展,根据全国快递柜潜在需求和可建设总数,在未来5年左右可产生百亿级的市场。(选自《半月谈》2015年第8期,有删改)

【注释】①〔京东〕JD.COM,专业的综合网上购物商城,销售超数万品牌,是中国最大的自营式电商企业,已进入全球互联网公司十强。选文对智能快递作了诠释,请你写出诠释部分的起止语句。

若你校或你家建有智能快递柜,按照选文介绍的办法,你该怎样从柜中取出定购的东西

选文最后一段中“有预测显示”能否删除?为什么?

智能快递能成为当前政府驱动快递满足消费和商业需求重要手段的原因有哪些?请联系全文分条罗列(至少答出3条)。

阅读下面文字,完成1~7题。

怀兰亭雅集

绝版的暮春

◆朱以撒

①又是一年三月三。兰亭的上空澄澈得如同小儿的眼神,修竹在温润的地气里拔节,有风吹过,春日最有风韵的那个部分就是由竹林中的绿意释放的。

②已经一千六百多年过去了,大多琐屑的日子被人淡忘,只是这一天,人们照例要汇聚兰亭,纪念书圣,弘扬书道,效晋时士人流觞曲水,吟诗作赋。我们正努力地复原着当时的仪式,贴近那一场盛会。而今,利用这种仪式,文人们是否能够抵达那个烟水遥遥的深处呢?

③公元353年暮春之初,王羲之在《兰亭序》中很欣喜地写道:"天朗气清,惠风和畅。"四十多人行走在山间林木道中,士林中很有影响的谢安来了,高僧释支遁来了,王羲之带了几个儿子一起出动,最小的是献之,此时九岁。四十余人其乐陶陶地相拥着,披一身茂林修竹中倾泻下来的温暖阳光,。流觞到处,诗思敏捷者脱口而出。谢安、王羲之、孙绰等二十余人很快成诗,博得一片好评;卞迪、丘髦等十余人一时难以即席吟诵,罚酒三巨觥。年少的王献之参与这样的成人活动,一时不知所措,也只好喝了罚酒。一切都是自如的,随意的,唯有这样,雅集才充满了无拘无束的气氛。

④谢安也参加了兰亭雅集,和一个普通文人一样,成四言五言诗各一首。在雅集中,丝毫不见他有与人不同之处。从文人角度看,谢安的影响要胜过雅集中的每一个人。从职务上看,谢安历任了桓温司马、吏部尚书,东晋孝武帝时甚至位居宰相。这样的人在兰亭雅集中,与大家平等,无人着意提起,也无专文渲染。这正是晋文人的自由精神、自由文风。难得的是谢安的平常心,更难得的是诸士人的平常心,以至达到了自由的最大值。

⑤山水怀抱中的文人相聚,适意是雅集的动力。由于适意而毋需相互提防、戒备,你愿意怎么着就怎么着吧,每一个相与者都重在个性上、精神上的享受,追求浪漫散怀、从容悠然的趣味。一次寻常的文人聚会能流传下来,恐怕远远超过了所有参与者的料想,他们只是觉得快乐了一天,一身轻松地披戴着芳草野花的香气回家。

⑥今日的兰亭依然清幽静谧,只是人工痕迹多了,不是当年的草莽情调,渐渐把自然气味逼到角落,以至似有若无了。在孙绰笔下,短短数字已将遥不可复的景致移到了眼前,"乃席芳草,镜清流,览卉木,观鱼鸟",远比今日所见丰富。像《兰亭序》这样的美文,亦是这样,一个高度确立了,后人有再多的兰亭修葺,至多是一种怀旧、仿效。

⑦公元353年的这个暮春之后,我们的许多集会失去了原本的意义,我们在追随复制中想念和回顾,那往日已淡如竹林中袅袅的烟水气了。

⑧在暮春,的确可以沿着兰亭方向走,找回日渐失去的脾性和情怀。、

| 1. |

绝版的东西往往弥足珍贵。公元353年的那个暮春,究竟有些什么让人觉得珍贵而不可复制?整体把握文章内容,答出三点即可。 |

| 2. |

仿照第③段划横线句子,顺其思路,再写一句话,表现兰亭雅集的美好。 四十余人其乐陶陶地相拥着,披一身茂林修竹中倾泻下来的温暖阳光,。 |

| 3. |

第④段重点介绍了位居宰相的大文豪谢安参加兰亭雅集的情形,加点的"丝毫"一词能不能去掉?为什么? |

| 4. |

"适意是雅集的动力。"请用第⑤段的相关语句说说"适意"的内涵。 |

| 5. |

孙绰短短数字已将兰亭遥不可复的景致移到了眼前,请赏析第⑥段划波浪线句子的妙处。 |

| 6. |

"沿着兰亭方向走"实际上是告诉我们要弘扬传统,重塑雅集。请你联系生活实际谈谈怎样才能"找回日渐失去的脾性和情怀"? |

| 7. |

积累链接:作者说春日的风韵是竹林的绿意释放的,韩愈在《早春呈水部张十八员外》中用一个诗句表现了草地上的春日风韵,请写出这一诗句。 |

慕君子风范

君子的争与不争

◆蒋骁飞

①民国四大国学大师之一的陈寅恪学贯中西,通晓30多种文字,但他不屑于考证书,连一张文凭都没有。

②梁启超知道他是匹“千里马”,便极力向清华大学校长曹云祥举荐。最终,清华大学破格聘用这名“高中生”为大学教授。

③按理说,陈寅恪从此应该对梁启超感恩戴德才对,但让人感到意外的是,两人在相处中,丝毫看不出陈寅恪对梁启超的“追随”。

④一天上午,梁启超刚上班,同事就递给他一份学报,说:“陈寅恪又要和你干仗了!”梁启超接过学报一看,上面有一篇署名陈寅恪的文章,矛头直指自己。

⑤原来,梁启超曾写过一篇有关陶渊明归隐动机的论文。他认为,陶渊明弃官归隐最主要的原因是,当时士大夫阶层寡廉鲜耻,普遍缺乏道德感,他纵然没有力量改变现实,起码也不愿同流合污,把自己的人格和操守丢掉。陈寅恪则提出不同见解,他认为陶渊明辞官回家种田,是因为东晋被灭之后,他“耻于事二主”,才发誓不与新政权合作。

⑥面对陈寅恪的针锋相对,梁启超毫不在意“恩师”的威信受到挑衅,大笑道:“这小子总是和咱过不去,咱要再写一篇好好和他过过招。”

⑦一旁的同事与陈寅恪有些恩怨,见梁启超如此说,便低声建议道:“梁先生,这陈寅恪别有用心,他是在含沙射影骂您啊!先生您在清朝做过官,在当今民国又做过官,陈寅恪这不是影射您在‘事二主’吗?”梁启超一听,脸顿时黑了下来,很是难看。突然,他怒气冲冲地对那个同事喝道:“你滚!陈寅恪的为人我是知道的。请以后不要以小人心腹揣度君子胸怀!”那个挑拨是非的同事旋即狼狈地走开了。

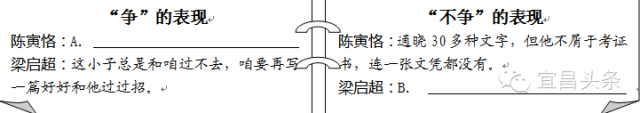

⑧陈寅恪得知此事后,对梁启超的人品更加钦佩了。梁启超和陈寅恪尽管常常为了学术分歧唇枪舌剑、互不相让,但在工作和生活中相互尊重和信任,从不听信他人挑拨,这样的君子之交以及争与不争的境界无法不令人敬佩。通读全文,找出最能具体体现梁启超和陈寅恪“争”与“不争”的语句,完成下边的读书卡片。

“争”与“不争”是矛盾的,为什么“争”是君子,“不争”也是君子?请你概括出“争”与“不争”各自蕴含的君子风范。

“相反,陈寅恪经常为一些学术问题和梁启超争吵不休,面红耳赤、怒目相视的场面时有发生。他们之间的‘恩怨’一度成为好事者的说词。”这句话是从文中抽出来的,你认为应该放在第段和第段之间。

文章虽然短小,但作者刻画人物的方法却不尽相同,富于变化。指出文中第⑦段划线句刻画梁启超和陈寅恪的不同方法。

积累链接:梁启超和陈寅恪是人中君子,莲花是花中君子,请默写周敦颐《爱莲说》中表现莲花如君子一样行为方正、美名远播的句子。

观桃花灵鱼

香溪河里桃花鱼

①春天来临,昭君故里,香溪河中,桃花鱼像飘落的簇簇桃花瓣:淡红、洁白……它们铜钱大小,体为四瓣,无头无尾,通身透明,柔软如绸,缓缓张缩,悠然飘荡。游客们惊讶地发现,每当桃花鱼游于溪中,两岸桃花便婆娑起舞,清香扑鼻,形成一道“天下和美”的自然奇观。

②关于桃花鱼的由来有个美丽的传说。相传王昭君和亲匈奴前的那年春天,回到归州看望亲人,故土难离,泪流满面,浸透了泪水的香罗帕放入溪中,溪水顿时芳香四溢;串串泪珠落入溪里,竟变成了一群群形如桃花的小鱼。自此,桃花盛开之季,桃花鱼便在香溪河中游来游去,好像和乡亲们一起呼唤昭君的归来。

③1826年《忠州直隶州志》记“桃花鱼淡墨色,形如桃花”;1837年《归州志》记“桃花鱼出香溪河,桃花开时始见,有红、白二种,花落后即无。”可见,古人称其桃花鱼,是因为他们认为此物为桃花花瓣落水而生,不仅形似桃花、艳如桃花,而且与桃花开谢同步。

④然而,桃花鱼真是“鱼”吗?非也。其学名实为桃花水母,被中外科学界称为“生物进化研究的活化石”。它是地球上一种最原始、最低等的无脊椎腔肠动物,距今已有6至6. 5亿年的历史,比恐龙生存的年代还要早几亿年。

⑤桃花鱼对生存环境要求极高,水质必清纯洁净,拒绝任何污染。因此,其活体十分罕见,极难制成标本,已被国家列为世界最高级别的“极危生物”,号称“水中大熊猫”。

⑥桃花鱼现身之处定然水质无污染;消亡之处定然生态环境污染严重,直接威胁人类的生存发展。从这个意义上说,桃花鱼的生态检验价值和生态环境治理意义,与昭君和平形象在全世界的广泛传播,已经或正在形成积极的对应性社会效应。

⑦令人担忧的是,我国广为分布的9种桃花水母中, 有的正濒于灭绝或已经灭绝,有的列入濒危级物种。近年来,桃花鱼又在我国其他地域共计15个市(县)相继出现。《香溪河又现“桃花鱼”》的消息更令人欣喜: 兴山县古洞口北岸区发现了大量珍稀动物“桃花鱼”。这正表明。

(选自《三峡旅游网》) 阅读全文,你了解了哪些关于桃花鱼的知识呢?请根据提示完成下表。

| 段落 |

介绍内容 |

段落 |

介绍内容 |

| ①② |

形体特征、美丽传说 |

④ |

所属类别、悠久历史、科研意义 |

| ③ |

(A ) |

⑤⑥⑦ |

(B )和生态环境治理意义 |

19. 文章第②段写美丽的传说有何用意?

第④段划波浪线语句在运用了列数据的说明方法之后,为何还要进一步运用作比较的说明方法?

请结合上文内容,在文章第⑦段的横线上续写一句恰当的话。

“高邮鸭蛋——双黄通红、出油多汁”是汪曾祺家乡的文化名片,读完本文,请你以“三峡桃花鱼”为对象,仿照示例也制作一张家乡的文化名片。

阅读下面文章,完成小题。

给成人读的童话

周国平

①最近又重读了圣埃克絮佩里的《小王子》,还重读了安徒生的一些童话。和小时候不一样,现在读童话的兴奋点不在故事,甚至也不在故事背后的寓意,而是更多地感受到童话作家的心境。我发现,好的童话作家一定是及有真性情的人,因而在俗世中极为孤独,甚是悲凉。他们之所以要给孩子们讲故事绝不是为了劝喻,而是为了寻求在成人世界中不易得到的理解和共鸣。也正因为此,他们的童话同时又是写给与他们性情相通的成人的,或者用圣埃克絮佩里的话说,是献给还记得自己曾是孩子的少数成人的。

②童话的主人公是一个小王子,他住在只比他大一点儿的一颗星球上,这颗星球的编号是B612。圣埃克絮佩里写道,他之所以谈到编号,是因为成人们的缘故——

③大人们喜欢数目字。当你对他们说起一个新朋友的时候,他们从不问你最本质的东西。他们从不会对你说:“他的声音是什么样的?他爱玩什么游戏?他搜集蝴蝶吗?”他们问你的是:“他几岁啦?他有几个兄弟?他的父亲挣多少钱呀?”这样,他们就以为了解他了。假如你对大人说:“我看见了一所美丽的粉红色砖墙的小房子,窗上爬着天竺葵,屋顶上还有鸽子……”他们是想象不出这所房子的真实模样的。然而,要是对他们说:“我看到一所值十万法郎的房子。”他们就会高呼:“那多好看呀!”

④圣埃克絮佩里告诉孩子们:“大人就是这样的,不能强求他们是别种样子。孩子们应该对大人非常宽容大度。”他自己也这样对待大人。遇到被生活外在光环所蒙蔽的大人,“我对他既不谈蟒蛇,也不谈原始森林,更不谈星星了。我就使自己回到他的水平上来。我与他谈桥牌、高尔夫球、政治和领带什么的。那个大人便很高兴他结识了这样正经的一个人。”

⑤在这巧妙的讽刺中浸透着怎样的辛酸啊。我敢断定,正是为了摆脱在成人世界中感到的异乎寻常的孤独,圣埃克絮佩里才孕育出小王子这个形象的。他透过小王子的眼睛来看成人世界,发现大人们全在无事空忙,为占有物质、拥有权力、炫耀虚荣之类莫名其妙的东西活着。他得出结论:大人们不知道自己到底要什么。相反,孩子们是知道的,就像小王子所说的:“只有孩子们知道他们在寻找些什么,他们会为了一个破布娃娃而不惜让时光流逝,于是那布娃娃就变得十分重要,一旦有人把它们拿走,他们就哭了。”孩子们看重的是它在自己生活中的意义,而不是它能给自己带来多少实际利益,所以他们并不问破布娃娃值多少钱,它当然不值钱啦,可是,他们天天抱着它,和它说话,便对它有了感情,它就比一切值钱的东西更有价值了。这种对待事物的态度就是真性情。许多成人之可想,就在于失去了孩子时期曾经拥有的这样的真性情。

⑥安徒生也流露出这样的真性情。在一篇童话中,他让一些成人依次经过一条横在大海和树林之间的公路。对于这片美丽的景致,一个地主谈论着把那些数砍了可以卖多少钱,一个小伙子盘算着怎样把磨坊主的女儿约来幽会,一辆公共马车上的乘客全都睡着了,一个画家自鸣得意地画了一幅刻板的风景画。最后来了一个穷苦的女孩子,“她惨白的美丽面孔对着树林倾听。当她望见大海上的天空时,她的眼珠忽然发亮,她的双手合在一起。”虽热她自己并不懂得这时渗透了她全身的感觉,但是,唯有她懂了眼前的这片风景。

⑦无须再引证著名的《皇帝的新装》,在那里面,也是一个孩子说出了所有大人都视而不见的真相,这当然不是偶然的。也许每一个优秀的童话作家对于成人的看法都相当悲观。不过,安徒生并未丧失信心,他曾说,他写童话时顺便也给大人写点东西,“让他们想想”。我相信,凡童话佳作都是值得成人想想的,它们如同镜子一样照出了我们身上业已习以为常的庸俗,但愿我们能够因此回想起湮没已久的童心。

(选自《周国平文集》,有删改)第①段中,作者感受到了童话作家怎样的心境?请简要概括。

下面句子中加点部分的内容表现了大人们什么样的特点?

(1)大人们喜欢数目字。

(2)我与他谈桥牌、高尔夫球、政治和领带什么的第⑥段中,作者为什么说读懂这片风景的只是女孩子而不是其他人?

作者对写童话给成人读的这类作家持有怎样的态度?本文列举的给成人读的这类童话具有怎样的特点?