闰秒是指为保持“协调世界时”接近于“世界时”时刻,由国际计量局统一规定对“协调世界时”增加或减少1秒的调整。当基于地球自转的天文测量而得出的“世界时”和以原子振荡周期确定的“原子时”之间相差超过0.9秒时,就把世界时向前拨1秒或向后拨1秒。我国中科院国家授时中心的时间基准实验室在北京时间2012年7月1日7时59分59秒和全球同步进行了闰秒调整,出现了7时59分60秒的特殊现象(如下图所示)。据此回答下列问题。

我国出现7时59分60秒的特殊现象表明

| A.地球自转速度加快 | B.地球自转速度减慢 |

| C.地球公转速度加快 | D.地球公转速度减慢 |

此次闰秒调整前后一周内

| A.北极圈内的极夜范围逐渐扩大 |

| B.北极圈内的极夜范围逐渐缩小 |

| C.南极圈内的极夜范围逐渐扩大 |

| D.南极圈内的极夜范围逐渐缩小 |

此次闰秒调整时,美国密西西比河下游(采用美国中部时间)的高中生可以看到

| A.朝霞映湖 | B.烈日炎炎 | C.夕阳西下 | D.星斗满天 |

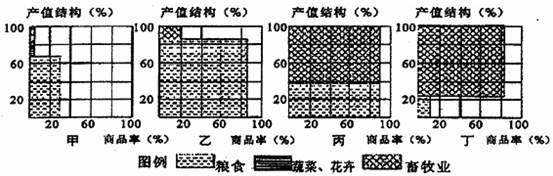

下图表示,“四个地区农业产值结构和商品率示意图”,回答下列各题。

关于四个农业类型所在的地区农业生产特点的说法,最可能正确的是()

| A.甲主要生产水稻,只分布在东亚季风区 |

| B.乙主要生产小麦和玉米,多分布在地广人稀的地区 |

| C.丙主要种植小麦和玉米,饲养牛羊,机械化水平很低 |

| D.丁主要生产鲜奶及乳制产品,分布在地广人稀的干旱地区 |

若乙为我国的某个地区,下列说法与乙符合的是()

| A.珠江三角洲,人口密集,粮食的需求量大,所以粮食的商品率高 |

| B.长江三角洲地区,雨热同期,自然条件优越,粮食产量高 |

| C.西北地区,地广人稀,土地和金低,光热充足,粮食产量高,粮食的商品率高 |

| D.东北地区,地广人稀,土壤肥沃,机械化水平较高,粮食的商品率高 |

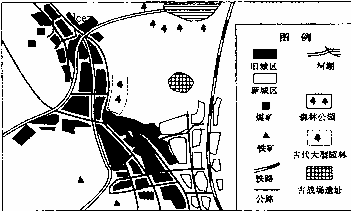

下图为世界某平原上的历史名城示意图,读图,完成下列各题。

18世纪中期,当地开发资源兴起的支柱产业部门最可能是()

| A.钢铁工业 | B.旅游业 | C.高新技术产业 | D.乳畜业 |

该城市形成的主要区位因素是()

| A.国家政策扶持,港口服务功能多 | B.背靠经济发达地区,经济腹地广阔 |

| C.劳动力密集,旅游资源丰富 | D.河流提供了水源,内河航运条件较好 |

根据图中反映的信息,该地旅游源开发的优质条件有()

①地貌独特,气候温和湿润②旅游资源类型多样

③商业街的形成④陆路运输条件好

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

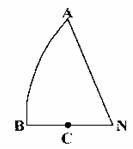

下图中N为北极点,AB为晨昏线的一段,且B为晨昏线与某一纬线的切点,这一天B点最大太阳高度为40°B、C在同一经线上,读图,完成下列各题。

A点位于()

| A.昏线上 | B.晨线上 |

| C.可能在昏线上,也可能在晨线上 | D.昏线和晨线的交点上 |

B点的纬度是()

| A.66°34′ | B.70° |

| C.75° | D.80° |

位于NB之间的任意点C此时太阳高度最可能是 ()

①小于0°②5°③15°④25°

| A.① | B.②③ | C.③④ | D.④ |

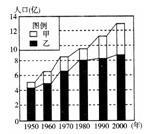

图是我国总人口及城乡人口变化情 况,读图回答下列各题。

况,读图回答下列各题。

甲、乙两种图例分别表示我国的( )

| A.总人口和农村人口 | B.总人口和城市人口 |

| C.农村人口和城市人口 | D.城市人口和农村人口 |

总体来看,我国城市和乡村人口增长速度存在明显差异,造成这种差异的主要原因是

| A.城乡人口出生率不同 | B.城乡人口死亡率不同 |

| C.城乡之间的人口迁移 | D.城乡之间的经济联系 |

在我国,驱动人口城市化的内在动力是( )

| A.户籍制度 | B.城乡差异 | C.自然环境 | D.交通运输 |

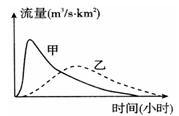

图为相同降水量条件下的城市化前后地表径流过程曲线,读图回答下列各题。

关于甲、乙两条曲线的叙述正确的是( )

①甲代表城市化前的地表径流曲线②乙过程有利于地下水的补给

③甲的长期后果可能造成城市水荒④乙过程下渗量小于甲过程

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.②④ |

甲曲线最大值提前于乙曲线最大值的主要原因是( )

| A.天然调蓄能力强 | B.城市热岛效应 |

| C.下垫面透水能力好 | D.植被覆盖率低 |