《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族……被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要……能看到出路,……深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映20世纪中国面临着两种形势的史实是

| A.《马关条约》和公车上书 | B.瓜分狂潮和义和团运动 |

| C.《辛丑条约》和戊戌变法 | D.《辛丑条约》和辛亥革命 |

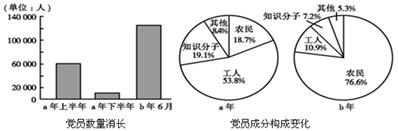

如图反映了某一时期中共党员数量消长和成分构成变化的基本情况,其中a年和b年分别指

| A.1921年和1922年 | B.1937年和1938年 |

| C.1927年和1928年 | D.1949年和1950年 |

“第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事”。上述评价意在指出辛亥革命

| A.增强了国民的民族民主意识 |

| B.打击了帝国主义侵略势力 |

| C.使民主共和的观念深入人心 |

| D.开启了思想解放的闸门 |

“这场战争虽然持续的时间不长,但中国为此付出的成本却十分昂贵,其不仅阻碍了中国向近代化国家的缓慢转型,而且也暴露了……遏制中国发展的险恶用心。这就是索要战争赔款,切断中国进行工业化建设所需要的资本供给。”这段文字评价的应是

| A.鸦片战争 | B.第二次鸦片战争 |

| C.甲午中日战争 | D.八国联军侵华战争 |

如图为“法国共和制确立过程的示意图”,对其解读不正确的是

| A.呈现出政局动荡不安、政权更替频繁和政体反复变化的特点 |

| B.其焦点表现在君主制和共和制政体、维护发展民主共和的斗争上 |

| C.法兰西的共和之路是艰难曲折的,但民主共和趋势是不可阻挡的 |

| D.其确立的民主共和政体对美国的民族解放战争产生了重要影响 |

威廉一世皇帝被称为“骑士皇帝”,议员都被讥笑为“绵羊脑袋”,军官均由皇帝任命,将军地位高于政治家。这反映了德意志帝国的政治特点是

| A.浓厚的专制主义和军国主义色彩 |

| B.君权至上和君主专制 |

| C.德意志已走上现代资本主义道路 |

| D.将军享有最高政治权利 |