在两个相同密闭、透明玻璃室内各放置一盆相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外线测量仪定时测量玻璃内的CO2含量,结果如下表(假设实验期间光照、水分和温度等条件恒定不变)。下列有关分析,错误的是( )

| 记录时间(min) |

0 |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

| 甲植物(mg/L) |

150 |

110 |

80 |

60 |

50 |

45 |

45 |

45 |

45 |

45 |

| 乙植物(mg/L) |

150 |

115 |

85 |

60 |

40 |

25 |

15 |

15 |

15 |

15 |

A.在0~25min期间,甲和乙两种植物光合作用强度都逐渐减少

B.在30min后,甲和乙植物将不再固定CO2

C.在0~25min期间,影响光合作用强度的主要因素是CO2含量

D.上表数据说明,在低CO2浓度时乙植物比甲植物固定CO2的能力强

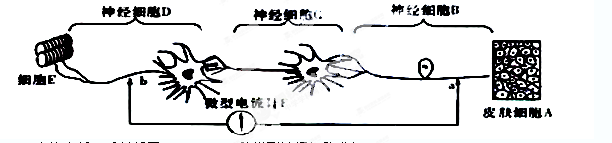

下图为人体某一反射弧的示意图,a、b为微型电流计F的两极,下列有关叙述错误的是

A.人体内任一反射都需B、C、D三种类型神经细胞参与

B.在细胞A处给与一个刺激,电流计的指针能发生两次方向相反的偏转

C.若从a处切断神经纤维,刺激b处,效应器可以产生反应

D.兴奋在细胞B、C、D之间传递时,都存在化学信号与电信号的转换

下列关于神经兴奋的叙述,正确的是

| A.神经元受到刺激时,贮存于突触小泡内的神经递质就会释放出来 |

| B.神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元 |

| C.兴奋在反射弧中的传导是双向的 |

| D.神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础 |

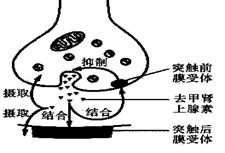

某种突触传递兴奋的机制如下:当兴奋传至突触小体时,引起突触小泡与突触前膜融合,并释放去甲肾上腺素(简称NE)到突触间隙,突触间隙中的NE将发生如右图所示的结合或摄取。下列分析中错误的是

| A.NE是一种神经递质 |

| B.NE作用于突触前膜受体后抑制NE释放属于反馈调节 |

| C.突触前膜和后膜均能摄取NE,说明某些兴奋可以双向传递 |

| D.NE与突触后膜受体结合后将引发后膜电位变化 |

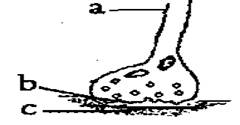

右图为反射弧结构示意图,下列说法中正确的是

| A.刺激③处,该处细胞膜电位变为外正内负 |

| B.刺激③处,效应器不能产生反应 |

| C.兴奋在①上传导速度较在②处传递速度快 |

| D.联系①与③的中间环节叫中枢神经 |

大多数有机磷农药、蝎毒都属于神经毒素。其中有机磷能使分解神经递质(乙酰胆碱)的酶活性受抑制,蝎毒的作用是能破坏膜钠离子通道,从而抑制动作电位的产生。据右图回答,如果分别使用有机磷或者蝎毒,引起的后果正确的是

| A.使用有机磷,在a点给予刺激,b点释放神经递质 |

| B.使用有机磷,在a点给予刺激,c点保持静息电位 |

| C.使用蝎毒,在a点给予刺激,b点释放神经递质 |

| D.使用蝎毒,在a点给予刺激,c点产生动作电位 |