下表是几位同学探究实验的记录,请根据表中信息填写有关内容:

| 试管编号 |

加入物质 |

处理方法 |

检验方法 |

现象 |

| 1 |

2毫升唾液 淀粉糊 |

370C 10min |

碘液 |

|

| 2 |

2毫升清水 淀粉糊 |

370C 10min |

碘液 |

|

| 3 |

淀粉糊 |

00C 10min |

碘液 |

|

| 4 |

2毫升唾液 淀粉糊 |

370C 10min |

碘液 |

(1)若1号和2号作为一组对照实验,变量是

(2)若1号和3号作为一组对照实验,那么3号试管中还应加入的物质是_

(3)4号试管本应与1号有相同的现象,但结果出现了蓝色,你能推测少量淀粉未被消化的可能原因吗?_

以下是设计的“探究种子萌芽的外界条件”实验请你帮他一起完成。

| 1号瓶 |

2号瓶 |

3号瓶 |

4号瓶 |

|

| 处理方法 |

10粒种子,拧紧瓶盖 |

10粒种子,拧紧瓶盖倒较多的水掩住种子 |

10粒种子,拧紧瓶盖倒适量的水 |

10粒种子,拧紧瓶盖倒适量的水 |

| 室温 |

室温 |

低温 |

室温 |

回答下列问题:

(1)设置4号瓶的意义是_________________;

(2)1,3,4号瓶探究的外界条件是

(3)1号瓶没有萌发,是因为

(4)2号瓶没有萌发,是因为

(5)3号瓶没有萌发,是因为

(6)只有号瓶的种子可以萌发。

(7)根据实验结果,你可以得出实验结论是______________________________。

(共4分)回忆我们所做的探究,图甲、乙表示两块载玻片,分别在载玻片两端各滴一滴草履虫培养液,并使两滴培养液连通,当在两侧载玻片右侧培养液的边缘分别放一粒食盐和一滴肉汁,分析可能出现的现象。

(1)甲、乙载玻片的下方的括号内用箭头表示草履虫移动的方向。

⑵该实验说明生物体(如草履虫)对外界的刺激能作出一定的_________。这是生物的基本特征。

⑶单细胞生物与人类关系密切,它们能①形成赤潮②寄生在人体内③净化水体,作为鱼类的天然饵料。其中对人类有用的是________。(填序号)

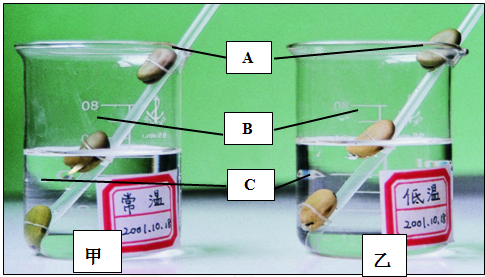

下图是某生物兴趣小组为探究“种子萌发的外境条件”的实验设计,他们把甲、乙两个各有三粒种子的装置分别放在温暖和寒冷的环境中,请据图回答:

(1)用甲、乙两个装置进行对照,所探究的问题是?

(2)甲装置的三粒种子中,能够萌发的是。

(3)乙装置的三粒种子的情况是。

(4)甲装置中的C种子不能发芽的原因是。

(5)乙装置中的B种子不能发芽的原因是。

(6)这个实验表明,种子萌发的外界条件是。

(7)该实验的缺陷是。

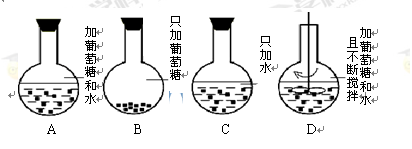

小明为研究酵母菌的作用,设计了如下实验:在4个瓶子中分别加入等量的干酵母(内有活酵母菌),然后按图示进行操作,最后密封A.B.C的瓶口,几天后观察比较现象。试分析回答:

(1)小明的上述实验中,实际设计了几组对照实验?;变量为葡萄糖的一组对照装置是_____。

(2)若想尽快观察到明显的实验现象,应最好将上述各装置放在什么地方(或环境中)?。

(3)正常情况下,会发现装置和(填装置代码)内的液体中有气泡冒出,原因是其中的葡萄糖分解产生了气体;装置中最有可能产生酒精。

如图为探究酸奶的制作条件的实验过程图,请据图回答:

(1)实验中设置实验乙的目的是______________。

(2)实验过程中需要清洗烧杯等实验器材,并进行加热处理。目的是__________。

(3)冷却后,加入酸奶并搅拌的目的是__________________________________。某同学做实验时未冷却就加入酸奶,他能成功制成酸奶吗?。

(4)该实验中,设置的变量是________。你推测甲、乙两组实验中的玻璃瓶放在30 ℃的条件下放置4~6小时后最有可能制成酸奶的是_________。

(5)该实验是为了探究酸奶的制作需要在________条件下进行。