(24分) 材料一 明清时期,江南地区商业、手工业发达的地方,出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”,到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程《历史》必修II

材料二 研究华商历史的郭德利(M Godtey)指出:“在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。即使有人终生以商贾为业,仍会要求其下一代尽可能转向科举。因此.我们可以说,引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。”

——选自《中国全史·商贾史》

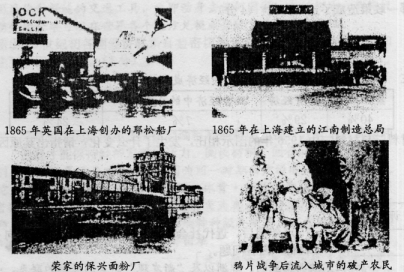

材料三

(1)据材料一指出明清时期城市发展的主要特点。

(2)郭德利认为“引发人们营商致宫的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素”,据材料二简单阐明他的论据。以外,明清时期阻碍工商业发展的因素还有哪些?

(3)据材料三指出中国近代经济结构有何特点?其形成的最主要原因是什么?(2分

阅读下列材料:

材料一:“是书何以作?……为师夷长技以制夷而作。”一《海图图志》

材料二:“穷则变,变则通,通则久”一梁启超《变法通议》

材料三:(一)…满洲政府穷凶极恶,今已贯盈,义师所指……。

(二)……驱除鞑虏之后,光复我民族的国家

(三)……今者由平民革命建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。

(四)……核定天下地价,其现有之地价,仍属原主所有;其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。——盟会宣言》

材料四:“国人而欲脱蒙昧时代,……则急起直追,当以科学与人权(民主)并重。”

一陈独秀《敬告青年》

据材料和所学知识回答:

(1)材料一的作者是谁?

(2)材料二的作者同康有为在光绪皇帝支持下掀起了哪次改良运动?

(3)材料三提出的同盟会的政治纲领是什么?孙中山在《民报•发刊词》中把同盟会的政治纲领阐发为哪三大主义?它表明中国同盟会是一个什么性质的政党?2分)

(4)材料四中运动的口号是什么?2分)这次运动兴起的标志是什么?

历史上的重大改革回眸

材料一 20世纪30年代国民政府发起新生活运动,规定的内容,如“有暇时常至野外旅行”;“年未满六十岁者,不得设宴祝寿”;提倡“冷水洗浴”、节约运动、升降旗礼、清除垃圾和污水、灭蝇竞赛、禁毒等。1939年2月,蒋介石在演说中重新诠释“礼义廉耻”。“义”由原来“正当的行为”发展成为“慷慷慨慨的牺牲”。

——摘自刘利民《新生活运动:构建社会理性的尝试》

材料二如果用当初定下的新生活运动的目标和准则来衡量,三年多的新生活运动既没有能够使“五四”以来日趋没落的儒家文化得以复兴,也没能实现所谓国民衣食住行方面的生活革命,甚至连最基本的整齐清洁也无普遍做到,当然更谈不上“挽救危亡,复兴民族”。事实上,到1937年7月抗日战争爆发前,新生活运动归于失败。

——摘自关志钢、赵哲《抗战爆发前新生活运动的衰落及其原因探析》

请回答:

(1)据材料一,概括新生活运动的特征。

(2)根据上述材料并结合所学知识,评价新生活运动。

阅读下列材料,回答问题。

传教士一踏上中国的土地,就面临如何处理基督教与中国本土信仰与文化的关系问题。英国传教士杨格非驴非1877年说:“我们来华不是为了开发资源,不是为了促进商业,也不仅仅是为了促进文明的发展,我们来到这里,是为了同黑暗势力进行斗争,拯救世人摆脱罪恶,为基督征服中国。”事实上,传教士的确把传教事业视为“文明”对“野蛮”、“福音”对“异教”的征战

令传教士没有想到的是,中国文化的式微并没有带来基督教在中国的胜利。由于启蒙运动所倡导的理性主义在20世纪随着科学的发展和工业化浪潮的推进,越来越深入人心。理性主义倡导以理性的态度和怀疑的精神对待一切,反对迷信和盲从,对宗教构成巨大挑战。特别是现代科学的发展展现了理性的巨大力量,动摇了基督教神学的根基。

20世纪初期中国知识和政治精英也把理性主义的成果——科学——视为拯救中国的良方,陈独秀、李大钊、蔡元培等新文化运动的知识分子都以科学为武器批判宗教蒙昧,坚信基督教代表落后和保守的力量。理性主义的胜利还带来世俗主义思想的盛行。世俗主义的盛行使人们失去对彼岸世界的兴趣,只关心现实的生活,削弱了宗教的影响力。

与此同时,现代民族主义在中国的兴起则冲击着传教运动所预设的东西方不平等的关系,引发了1920年代的非基督教运动和收回教育主权运动。一些传教团体日益感受到东方民族主义兴起的冲击,认识到“任何地区的基督教传教士都不可能继续奉行自己在种族上比其宣教对象优越的立场”。

此外,第一次世界大战打击了西方人,包括教会人士,对西方文明和基督教的信心。正如威廉·里尔牧师1919年指出的,“如果基督教国家不能像基督徒绅士那样和平共处,我们就不要谈论什么基督教文明”。无论在美国国内,还是在东方,西方优越和福音正义的观念,都因一战受到一定程度的质疑。

1919年来华的美国传教士葛德基在《亚洲》杂志上撰文指出,一个回美国度假的传教士在远东居住一段时间后,他却开始向美国人介绍远东的文化遗产,并在远东文化的影响下修正自己的建议。1925年世界基督教学生同盟的华盛顿会议上,与会5000名代表表达了融合所有文明中优秀成分来建立基督秩序的愿望:所有这些现象被称为“改宗”。“改宗”不是指传教士改变宗教信仰,而是指传教思想,特别是对中国文化的看法发生了很大的变化:从文化征服者变成了文化合作者;从一个敌视儒家传统,企图把基督教强加给中国的文化帝国主义变成了欣赏中国文化的伟大和优秀,并积极倡导宗教合作和文化交流的人。

——摘自王立新《美国传教士对中国文化态度的演变》

结合上述材料,论证“传教士在中国的失败”这一结论。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述准确,多层次、多角度。)

阅读下列材料,回答问题

材料一明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。天主教耶稣会士的来华传教,是以西方资本主义的殖民扩张为背景的。……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦(1552-1661年)。德意志人汤若望(1591-1666年)、比利时人南怀仁(1623-1688年)等也较著名。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工业品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目。

――《世界史·近代史》(上卷)

⑴材料一反映了当时中国兴起的什么潮流?结合所学知识,分析这股潮流兴起的国际背景。

材料二 200多年前,欧洲兴起中国文化热。在宗教的欧洲,人的心灵是神的奴隶,人们以为心中如果没有上帝,便有罪恶感。然而,中国儒家文化中的无神论和理性主义,让欧洲人看到了一个不信仰上帝的国度,人民有着积极向上和快乐的心灵。这促进了理性主义哲学的思考。儒家文化中“君为轻,民为重,民心决定政权”的思想,成为民主思想的源头。当时的欧洲,国家主要是由皇权和贵族统治,平民没有受教育的权利,更没有参与政治的权利,欧洲人对中国通过公开考试在平民中选拔官员的科举制度,极为推崇。

⑵依据材料二,概括指出中国文化中可供欧洲人借鉴的元素。并进一步分析200年前欧洲中国文化热的意义。

材料三一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化,后者则用新文化批评或赞赏旧文化。

——欧阳哲生《严复评传》

⑶请各举一例分析评述材料三提到的“五四”以前和“五四”以后出现的文化倾向。

⑷综合上述材料,反映了中国社会怎样的变迁趋势?

20世纪,国际格局从结构到组成都发生了很大变化。传统的地缘格局、战略关系和政治关系都发生了巨大变化。阅读材料并回答问题。

材料一有学者指出:“二战后以美苏为两极的世界格局的形成和持续,代表着战后力量均势的出现和保持。在这种力量无势被打破之前,两极格局具有相对的稳定性。但是它又因国际力量对比的不断变化和撼动,并且受到逐步壮大起来的其它力量中心的挑战。”

(1)二战后两极格局在相对稳定性之下受到“撼动”和“挑战”的具体因素有哪些?

材料二几个世纪以来,“欧洲合众国”一直是欧洲人魂牵梦绕的向往……2009年11月19日首位“欧盟总统”和“欧盟外长”的诞生,欧洲一体化发展到一个新高度,实现了欧洲历史乃至人类政治文明的一个飞跃。

(2)有人说“欧盟总统和欧盟外长的诞生只不过是欧洲政治家所进行的一场政治游戏”,你如何看待这一观点?

材料三进入新世纪以来,面对全球化和恐怖主义等诸多新问题,美国不得不重视多边合作,以便共同应对人类面临的新挑战。尤其是近几年来,美国陷入了经济危机、信贷紧缩、股市动荡、企业破产、经济衰退,加之伊拉克战争、阿富汗战争等,美国也面临着极大的困难。

(3)有人依据材料三的现象判断当今世界已进入后美国时代,你怎样认识这一观点?请说明理由。