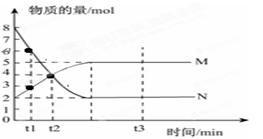

Ⅰ、一定温度下,在容积为V L的密闭容器中进行反应:aN(g) bM(g),M、N的物质的量随时间的变化曲线如图所示:

bM(g),M、N的物质的量随时间的变化曲线如图所示:

(1)此反应的化学方程式中 =__________

=__________

(2)t1到t2时刻,以M的浓度变化表示的平均反应速率为:

(3)平衡时,N的转化率为 。

(4)下列叙述中能说明上述反应达到平衡状态的是

| A.反应中M与N的物质的量之比为1︰1 |

| B.混合气体的总质量不随时间的变化而变化 |

| C.混合气体的总物质的量不随时间的变化而变化 |

| D.单位时间内每消耗a mol N,同时生成b mol M |

E.混合气体的压强不随时间的变化而变化F.N的质量分数在混合气体中保持不变

II、某研究性学习小组为探究锌与盐酸反应,取同质量、同体积的锌片、同浓度盐酸做了下列平行实验:

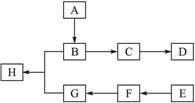

实验①:把纯锌片投入到盛有稀盐酸的试管中,发现氢气发生的速率变化如图所示:

实验②:把纯锌片投入到含FeCl3的同浓度工业稀盐酸中,发现放出氢气的量减少。

实验③:在盐酸中滴入几滴CuCl2溶液,生成氢气速率加快。

试回答下列问题:

(1)试分析实验①中t1~t2速率变化的主要原因是 ,t2~t3速率变化的主要原因是 。

(2)实验②放出氢气的量减少的原因是 。

(3)某同学认为实验③反应速率加快的主要原因是因为形成了原电池,你认为是否正确?

(填“正确”或“不正确”)。请选择下列相应的a或b作答。

a、若不正确,请说明原因:

b、若正确则写出实验③中原电池的正极电极反应式 。

、

、

、

、

均为可溶于水的固体,组成它们的离子有

| 阳离子 |

|

| 阴离子 |

分别取它们的水溶液进行实验,结果如下:

①

溶液与

溶液反应生成白色沉淀,沉淀可溶于

溶液;

②

溶液与

溶液反应生成白色沉淀,沉淀可溶于

溶液;

③

溶液与

溶液反应生成白色沉淀,沉淀可溶于盐酸;

④

溶液与适量

溶液反应生成白色沉淀,加入过量

溶液,沉淀量减少,但不消失。

据此推断它们是

;

;

;

;

。

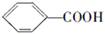

下图中A、B、C、D、E、F、G、H均为有机化合物。

回答下列问题:

(1)有机化合物A的相对分子质量小于60,A能发生银镜反应,1 mol A在催化剂作用下能与3 mol H2反应生成B,则A的结构简式是__________,由A生成B的反应类型是__________;

(2)B在浓硫酸中加热可生成C,C在催化剂作用下可聚合生成高分子化合物D,由C生成D的化学方程式是______________________________;

(3)①芳香化合物E的分子式是C8H8Cl2。E的苯环上的一溴取代物只有一种,则E的所有可能的结构简式是____________________;

②E在NaOH溶液中可转变为F,F用高锰酸钾酸性溶液氧化生成G(C8H6O4)。1 mol G与足量的NaHCO3溶液反应可放出44.8 L CO2(标准状况),由此确定E的结构简式是________;

(4)G和足量的B在浓硫酸催化下加热反应可生成H,则由G和B生成H的化学方程式是__________,该反应的反应类型是____________________。

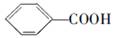

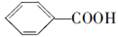

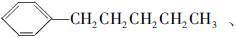

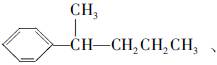

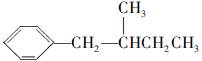

烷基取代苯 可以被高锰酸钾酸性溶液氧化生成

可以被高锰酸钾酸性溶液氧化生成 ,但若烷基R中直接与苯环连接的碳原子没有C—H键,则不容易被氧化得到

,但若烷基R中直接与苯环连接的碳原子没有C—H键,则不容易被氧化得到 。现有分子式是C11H16的烷基取代苯,已知它可以被氧化成为

。现有分子式是C11H16的烷基取代苯,已知它可以被氧化成为 的异构体共有7种。其中3种是

的异构体共有7种。其中3种是

,请写出其他4种的结构简式:_____________,____________,__________,____________。

碳、氢、氧3种元素组成的有机物A,相对分子质量为102,含氢的质量分数为9.8%,分子中氢原子个数为氧的5倍。

(1)A的分子式是______________。

(2)A有2个不同的含氧官能团,其名称是___________。

(3)一定条件下,A与氢气反应生成B,B分子的结构可视为1个碳原子上连接2个甲基和另外2个结构相同的基团。

①A的结构简式是___________。

②A不能发生的反应是(填写序号字母)___________。

a.取代反应 b.消去反应

c.酯化反应 d.还原反应

(4)写出两个与A具有相同官能团并带有支链的同分异构体的结构简式___________、___________。

(5)A还有另一类酯类同分异构体,该异构体在酸性条件下水解,生成两种相对分子质量相同的化合物,其中一种的分子中有2个甲基,此反应的化学方程式是__________________。

(6)已知环氧氯丙烷可与乙二醇发生如下聚合反应:

B也能与环氧氯丙烷发生类似反应生成高聚物,该高聚物的结构简式是______________。

如图为以惰性电极进行电解:

(1)写出A、B、C、D各电极上的电极方程式:

A____________________________________________,

B____________________________________________,

C____________________________________________,

D____________________________________________。

(2)在A、B、C、D各电极上析出生成物的物质的量之比为______________________。