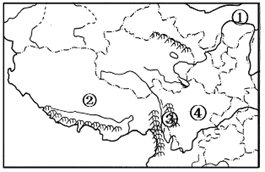

读下图,完成下列各题。

图中①处发展农业生产的主要有利因素是

| A.水源充足 | B.热量充足 |

| C.地形种类多样 | D.土壤肥沃 |

图中②④所在地区纬度大致相同,但地理环境差异显著,造成这一差异的主要因素是

| A.水源 | B.海陆位置 | C.地形 | D.土壤 |

由图中提供的信息,可以推断②所在的省区,开发潜力巨大的能源有

| A.太阳能、水能 | B.风能、石油 |

| C.太阳能、石油 | D.水能、天然气 |

图中③所在林区比东北林区树种更为丰富,其根本原因是该地

| A.年降水量大、气温高 | B.光照和热量条件好 |

| C.纬度低、相对高差大 | D.土壤肥沃、水源充足 |

“万里长江,险在荆江”其主要原因是:①江阔水深②曲流,流水不畅③河床高,大堤易缺口④大量支流水量汇入,其中正确的是:()

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

综合治理长江的首要任务是()

| A.抗旱 | B.防洪 | C.发电 | D.灌溉 |

读图回答各题

这些省区中,少数民族种类最多的是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

人数最多的少数民族,主要生活在()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

临我国两大海域的省区是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

秦岭—淮河一线是我国()

| A.冬小麦与春小麦主要产区的分界线 |

| B.400MM等降水量界线 |

| C.半干旱和半湿润区的界线 |

| D.河流有无结冰期的界线 |

我国华南地区的下列沿海省级行政区中,北回归线没有穿过的是( )

| A.台湾 | B.海南 | C.广东 | D.广西 |