阅读《春蚕到死丝方尽》。

春蚕到死丝方尽

我国蚕业生产已有七千年的历史。早在两千多年前,我国用蚕丝生产的精美丝绸,就源源不断地输送到许多国家,因而人们把我国称为“丝国”。

蚕丝是一种高级纤维,蚕就是生产这种高级纤维的昆虫。它的一生,要经过卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。从养蚕季节来说,有春蚕、夏蚕、秋蚕之分。在我国一般蚕区中,春蚕占的比重最大。

春天,大地苏醒,万木吐绿。这时候,蚕也破卵而出,开始了新的生活。蚕吃的是桑叶,睡的是竹匾,献出却是晶亮闪光的丝。它的一生虽然是短暂的,只有四十几天,却一刻也不停息地朝着一个目标努力:吐丝、结茧,直到吐完最后一段丝,才停止自己的奋斗。

蚕刚从卵孵化出来时,跟蚂蚁一般大小,所以又叫“蚁蚕”。吃了几天桑叶以后便迅速长大,有时一夜之间就能长几分。然后就开始“睡眠”。一天后,醒来的小蚕已经蜕去旧皮,换上了新装。接着,它又使劲地吃起桑叶来,逐渐长大,然后又“睡眠”,蜕皮。要这样连续四次,才能发育成熟,人们因蚕吃了睡,睡了吃,把它比作是出生不久的婴儿,亲切地叫它“蚕宝宝”。你不要认为这是蚕在偷懒,在坐享清福,其实,它是在吃吃睡睡的过程中进行自我更新,为以后吐丝、结茧做准备。

蚕的一生四次蜕皮,虽然都是在“睡眠”的时候进行的,但体内并不平静。昆虫学家早已为我们揭开了其中的奥秘。原来这时候,蚕的脑激素,脑激素促使体内有关的腺体分泌出保幼激素和蜕皮激素。保幼激素的作用是使蚕蜕皮后尽量保持幼虫的样子;蜕皮激素的功能却使幼蚕加速成熟。脑激素和这两种激素在蚕的体内互相制约,共同来调节蚕的生长和发育。到了第四次蜕皮之前,蚕的体内保幼激素的分泌大大减少,蜕皮激素的机能又显著加强,这时候,蚕才发育成熟,它的身体已经长到二寸来长了。

蚕的小小的身躯是一座非常奇妙的“加工厂”,用的原料是桑叶。桑叶含有水、蛋白质和糖类、脂肪等成分。蚕吃进桑叶,经过消化,吸收了桑叶中的蛋白质和糖类等营养物质,形成绢丝蛋白质,绢丝蛋白质是绢丝腺里的胶状液体。当蚕老熟时,就吐出这种液体,形成细丝。蚕就是用这种细丝围绕身体,结成了茧。所以蚕丝不同于麻纤维,而是一种动物蛋白质,它完全是由蚕的生命化成的。

“春蚕到死丝方尽”,这诗句是蚕的一生生动的写照。一条野蚕可以吐丝一二百米,而一条家蚕却可以吐丝3000米以上。如果把14000条家蚕吐出的丝连接起来,就能沿着赤道绕地球一圈儿。你看这小小的蚕,难道不是世界上的一宝吗?当你看到那细致精美、色彩缤纷的绫罗绸缎的时候,你会为这小小的蚕所创造的奇迹发出惊叹,而它们却只是默默无闻地辛苦一辈子,并以自己宝贵的生命为人类作出了出色的贡献。本篇文章的说明顺序是什么?_______________________________

文中画线句运用了哪两种说明方法,并分析其作用。

文章第四段加点词“有时”能否删去,为什么?

本文的标题出自李商隐的《无题》,说出用诗句作文章的标题有何作用?

蚕的一生是短暂的一生,更是奉献的一生,从中你获得什么启示?

阅读下面的文章,完成后面题目。

生气的成本有多高

林海峰

①人人都知道生气不好,可事到临头每个人都会不加控制地大生其气。原因何在?还是对生气认识不到位。事实是,你的每一次心情变化,都会在瞬间对你的身体产生巨大影响。

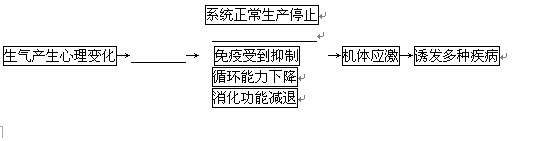

②神经为了应对产生的心理变化,会调动身体的全部资源,进入应激状态。由于神经系统连接着内分泌系统、免疫系统、循环系统、消化系统,所以,一旦神经启动应激状态,就像一个国家启动战争程序一样,所有相关系统都会投入战斗,正常的生产将停止,所有资源都用来备战。

③于是,原来用于生长、修复的内分泌,被改变为用于应激状态的内分泌,其结果就是内分泌系统紊乱;免疫会因为应激需要而受到抑制;循环能力会因为应激而下降;消化功能会因为应激而减弱。机体为了应激,不得不强化心脏的跳动以支持“战争”所需的供养,这就为心脏病的发生累积了条件。为了应激,机体不得不提高血压来保证循环需要,从而引发高血压。血糖也不得不升高,机体还要将肝糖迅速转化为血糖,将组织中的蛋白质也转化为糖,以支持能量的应激供应,这就当然地引起糖尿病!

④可悲酌是,这场战争是假想出来的!并不是像兔子遇到老虎,猴子遇到蟒蛇那样,必须应激以保护生命!而是由于你自己大脑的思维模式,引起的神经紧张,牵动了机体的系统变更!

⑤别以为你有可以生气的理由,就可以理直气壮的生气;别以为你有值得怀疑的证据,就可以让自己疑神疑鬼;别以为情绪紧张所导致的压力,只是一时的心情不好。对不起,你的身体不知道你在小题大做,你的神经不知道这个世界上还有“想象出来的可怕、紧张”。你的神经忠诚于你的想法,只要你往坏处想,神经就即刻为你准备!那是自然界生存的法则——迅速备战,才有机会逃离危险。

⑥美国的生理学家爱尔马,为了研究心理状态对人健康的影响,做了一个实验。把人在生气时呼出的“生气水”注射在大白鼠身上,几分种后大白鼠就死了。人生气10分钟,所消耗的精力,不亚于参加一次3000米的赛跑。

⑦在导致疾病的五大因素中,营养失衡、毒素积累、损耗过度、自然衰老这四个因素加起来的损害,都没有不良情绪积累所带来的严重。因为,不良情绪的产生,可以像导火索那样导致其他四个因素同时发生。

⑧人们是在什么情况下产生不良情绪,引发坏心情,触动压力导火索的?原来,仔细研究发现,能够触动神经紧张的因素;来自这样几个方面:陷入了不愿意面对的境遇;碰上了让人失望的事情;预期的意愿没有达到。

⑨如何避免不良情绪,如何创造好心情?这是养生之道中最关键的部分。道家为此选择闭关;佛家进入深山老林,严格宣布“八戒”;儒家设法约束举止;武术家更是想尽办法让自己入静。数千年来,人们为了摆脱人为的思想压力所引起的生理病变,费尽脑汁!

⑩淡定从容、泰然自若、不慌不忙、不卑不亢,这些成语,道出了心智修养的核心,也道出了解决不良情绪伤害的途径。

⑩没有什么事情值得你真正生气,因为生命一定远比那些事情重要;没有什么人值得你生气,因为你无需因为他们而伤害自己。不要出卖你的心情去制造压力,不要出卖你的心情去累积负面的情绪!照顾好自己,首先要照顾好你的心情。

(摘自《济南时报》有删改)细读第①一③段,分析生气影响人的身体的过程,在下列的横线上填写恰当的内容。

下列说法不正确的一项是( )

A.情绪紧张导致压力增加,机体不得不强化心脏的跳动来保证身体所需的供养,这就会立刻引发心脏病。

B.不良情绪积累对人造成的危害,远比营养失衡、毒素积累、损耗过度、自然衰老这四个因素加起来的损害严重得多。

c.陷入了不愿意面对的境遇、碰上了让人失望的事情、预期的意愿没有达到,是一个人产生不良情绪的主要因素。

D.道家闭关,佛家“八戒”,儒家约束举止,都是为了避免不良情绪,创造好心情。联系上下文,分析下列加点词语的作用。

(1)你的每一次心情变化,都会在瞬间对你的身体产生巨大影响。

(2)为了应激,血糖也不得不升高,机体还要将肝糖迅速转化为血糖,将组织中的蛋白质也转化为糖,以支持能量的应激供应,这就当然地引起糖尿病!文中画线句子用了什么说明方法?有何作用?

(1)人生气10分钟,所消耗的精力,不亚于参加一次3000米的赛跑。

(2)不良情绪的产生,可以像导火索那样导致其他四个因素同时发生。读了此文,你认为避免不良情绪伤害的重要途径是什么?生活中,遭遇不良情绪时,你常用什么方法排遣?

阅读下面的文章,完成后面题目。

果园快乐的时光

白兰华

①外婆家有个菜园,而他更愿意称之为果园。园内有一株高大的漳州柑子树,绿萌如盖,斜斜地遮住了土屋后门的一小块空地。放学回家,他就在树荫下做作业,温习功课。几只麻雀停在屋檐边,啄着盖房用的麦草,寻找残存的几颗麦粒。玩腻了,又蹦跳着飞落地面,叽叽喳喳叫几声,觉得没趣,又陆陆续续飞上树梢,在枝叶间嬉戏。他静静地观望着麻雀的表演,时光仿佛凝固了一般,几丝夕阳的光线投下来,他的心里生长起一片海,无边无际,一叶小舟就在波平浪静的水面轻轻摇曳。

②果园里还有三株橘树,一棵李子树,一棵柿树,它们在阳光雨露的滋润下,日复一日地成长,经历开花结果的繁衍,默默奉献着一切。经常变化的是地面种的蔬菜。外婆很会持家,忙里忙外的,空闲时间就伺候自己的菜园子。茄子、辣椒成行,豇豆、冬瓜、丝瓜、南瓜等藤蔓植物爬满架子。他常帮外婆打杂,最惬意的事情就是捉虫子。手里拿双筷子,将茎叶间的毛毛虫一条一条的夹进玻璃瓶,拿去喂鸡仔。外婆说吃了活食的母鸡生蛋勤,蛋的个头大。他就在下午放学做完作业后到菜园转悠捉虫子。他发现藤藤菜叶上常有一种胖乎乎的、颜色与菜叶颜色接近的虫子,握在手心里肉唧唧的,爬在肌肤上痒痒的,想笑。外婆说是猪儿虫,吃菜叶挺厉害的,看见菜叶缺边少角的,没准就是它干的坏事儿。将猪儿虫扔到母鸡脚下,母鸡“咯咯咯”地惊叫着躲开,雄健威武的公鸡要在母鸡面前显摆显摆,扑过来用尖尖的喙啄一下虫子滚圆的身体,还是不敢下口。虫子被折腾得死去活来,他的心像被鸡啄了一下,有些生疼。

③秋天外婆遍种青菜,一笼一笼的,茎叶繁茂,油绿肥实。收割后,把青菜搬到水井边,用一桶桶清水洗涤。洗菜的活儿很细,得将菜叶褶皱里的尘土粪渣淘洗干净。外婆的手在凉水里泡久了就泛白。他端来小凳依偎在外婆身边,将菜叶一片片扳下,浸没水中。青翠的颜色弥散,绿意晕染,一片波光。他和外婆把洗净的青菜挂在竹竿上晾晒,一杆一杆的在房前屋后散放清香。青菜一部分入泡菜坛子做酸菜,一部分腌制成盐菜。腌制后的菜叶变成柔顺的一缕,颜色转为深绿,暴晒几个太阳就变得油亮亮的。他常取几根盐菜到学校和伙伴分享,菜茎柔韧,伙伴们咬得龇牙咧嘴。勤劳的外婆把盐菜切细,储藏在坛子里,要吃就抓把出来拌上熟油辣子葱花儿,很下饭,他很爰吃。

④令时光无比芬芳的还是要数春末夏初,果园里繁花盛开,芳香馥郁,整个院落溢满温馨。李子树橘树枝头一片雪白,蜂蝶绕枝,一派繁忙。一场春雨落下,地面铺上一层寂寞的花瓣,水珠在上面滴溜溜滚动。花期最长、香味最浓的是漳州柑子花儿,一朵朵晶莹洁白,缀成一簇一簇的,在青枝绿叶间闪烁。每个晨昏,那香味儿飘得很远,将空气沉醉。

⑤转眼间,收获的忙碌随之而来。田野里,秋阳下,打谷机轰隆隆,拌桶声铿锵有力,膀大腰圆的汉子吆喝着把一担担金黄的稻谷挑往晒坝,堆起一座座小山。外婆家的果园充满果味的甘甜。橘子绿中带黄,沉甸甸压弯枝头。漳州柑子圆溜溜的似孩子胖胖的脸蛋,笑盈盈地张望着。外婆给他和小姨留了几个柑子,把其余的部分背到集市上去卖,能换回好几个月的油盐钱。

⑥外婆家的果园一年四季都充满希望,充满生活的甜蜜,留给他解馋的几个柑子,要温暖他过完整个冬天!(摘自《优美散文》)请你细读全文,概括他在果园感受到的快乐。

答:联系语境,说说下列句中加点词语的含义。

(1)青翠的颜色弥散,绿意晕染,一片波光。

答:

(2)花期最长、香味最浓的是漳州柑子花儿,一朵朵晶莹洁白,缀成一簇一簇的,在青枝绿叶间闪烁。

答:联系上下文,品味文中画线句子,简要分析其表达作用。

漳州柑子圆溜溜的似孩子胖胖的脸蛋,笑盈盈地张望着。请结合文章内容,具体分析外婆是一个怎样的人。

最后一段在内容和结构上有何作用?请结合文章内容具体作答。

阅读下面文章,完成后面小题。

空难“见证人”——黑匣子

①空难事故发生后,飞机往往解体,甚至被烈火烧毁。人们到现场救援的时候,总是会寻找一个东西,它的名字大家已经耳熟能详了,对了,这就是被誉为空难“见证人”的黑匣子。它可以给调查人员提供证据,帮组他们了解事故的真相。

②实际上,黑匣子并不是黑色的,而是色调较亮的“国际橘”。这种明亮显眼的颜色,以及记录仪外部的反射条带,使事故调查员在飞机失事后很快找到它。

③媒体很喜欢用“黑匣子”这个名称,但大多数专业人士不这样叫。航空专家通常把黑匣子叫作电子飞行数据记录仪。

④黑匣子由两个设备构成:飞行数据记录仪和舱声录音器。它们在任何一架商业飞机或喷气式飞机上都是必备的。黑匣子通常安装在飞机尾部,这样在飞机失事时,它们才更容易被保存下来。数据记录仪记录飞行速度、高度、垂直加速度和燃油流量等数据。舱声录音器记录驾驶舱内的各种声音,包括通话声、发动机声、爆炸声等。黑匣子记录的飞行数据、驾驶舱的各种声音能帮助人们分析事故原因。

⑤黑匣子是由澳大利亚人戴维·沃伦博士发明的。戴维·沃伦博士的父亲死于1934年的巴斯海峡飞机失事,当时戴维只有9岁。20世纪50年代初,沃伦博士萌生了一个念头:制作一个能记录飞行数据和驾驶室对话的装置,用于帮助分析人士了解飞机失事原因。他为墨尔本航空研究中心写了一篇名为《帮助飞机失事调查的设备》的备忘录,并于1956年发明了名为“ARL飞行记忆装置”的飞行记录仪。直到5年后,他的发明才得到广泛关注,该设备最终在英国和美国投产。

⑥黑匣子装有水下定位信标,一旦其感应器接触到水,就开始发射脉冲信号,每秒发射一次,共发射30天,然后会因电池电量耗尽而停止发射。一旦发生这种情况,就会给搜寻带来巨大困难。法航447航班失事坠入大西洋后,搜索人员花了两年时间才找到并打捞起黑匣子。

⑦黑匣子通常由钛或不锈钢包裹两层,而且能经受恶劣的环境条件。包含记忆板的关键部分可承受带有钢钉的227公斤的物体从3米的高度砸到它上面。研究人员尝试在1100摄氏度的火中摧毁它,把它放进有压力的盐水罐中或浸入航空燃料中,但黑匣子都安然无恙,所以黑匣子实际上是无法毁灭的。但黑匣子的功能并不像你的手机那样强大。马航MH370事件之后,专家表示,可能是时候为搜集航空数据的手段升级了。当前飞机上的数据记录仪不能与外界进行实时沟通,还没有从大型飞机上传输大量数据的能力。

(选自《读者》2014年第10期,有删改)请根据第①—④段内容,概括说出什么是黑匣子。

为方便飞机失事后查找黑匣子,人们在设计上采取了哪些措施?

文章第⑤段讲述戴维·沃伦博士的故事,有何作用?

说明文的特点之一是用语准确。请从下面两个句子中任选一句,做具体分析。

①它们在任何一架商业飞机或喷气式飞机上都是必备的。

②黑匣子通常由钛或不锈钢包裹两层,而且能经受恶劣的环境条件。下面对文章内容理解和分析正确的一项是()

| A.舱声录音器记录飞行速度、高度等数据,记录驾驶舱内的对话和其他各种声音,它能帮助人们对事故原因做出正确的分析。 |

| B.飞行行记录仪发明出来之后,立即引起了广泛关注,5年之后在英国和美国开始投产。 |

| C.第⑦段采用了列数字、举例子的说明方法,来说明黑匣子的坚固。 |

| D.马航MH370事件之后,各国都升级了搜集航空数据的手段。 |

阅读下面的文章。完成后面小题。

喜旺的年

谷凡

①窗外飘着雪花,有几片有意无意地落到喜旺的身上。雪花越飘越多,不一会儿,树上和房子上落了白白的一层。喜旺注视着飘落的雪花非常沮丧,是的,他害怕,特别特别害怕这场雪下大,如果这是一场大雪,许多的地方又会不通车。

②噼里啪啦,一阵鞭炮声传来,听响声,这鞭炮是世界家放的。再有几天就过年了,是世界的爸爸妈妈从外面回来了。这几年,只要谁的爸爸妈妈从外面打工回来,到家后总是要先放一挂鞭炮。

③喜旺的爸爸妈妈今年过年也是要回来的,自从他知道爸爸妈妈要回来过年的那天起,就天天数日子,兴奋得睡不着觉。腊月二十三,腊月二十四……终于熬到了腊月二十八,一大早喜旺起床,等喜旺把早饭做好,老天爷居然飘起了雪花。

④喜旺今年九岁了,上小学三年级,本来不是农忙时,早上他是不用做早饭的,可今天他高兴,也想让奶奶高兴。奶奶60多岁了,而且还有高血压,平日里,这个家里只有喜旺和奶奶两个人。

⑤一边做早饭,喜旺一边想着爸爸妈妈会给自己带什么礼物。老实说,他什么都不想要,只要爸爸妈妈能回来过年,他就高兴。有一次同学诬陷他偷书,喜旺和这个同学打了起来,结果被罚站。喜旺觉得自己非常委屈,他特别想念爸爸妈妈。

⑥雪越下越大,喜旺的心越揪越紧,他真想上去用身体挡住天上那个下雪的口子,让雪不要再下了。“喜旺,你爸爸妈妈回来了,快去接哟!”是隔壁二爷的声音。喜旺顾不上丢下手里的书本,转身冲出大门……

⑦喜旺一口气跑到村东头的那条路上,路上安安静静,连爸爸妈妈的影子也没有。就在喜旺忐忑不安的时候,远远地,有两个人影从路的另一头走来……喜旺兴高采烈地迎着那两个人跑去。

⑧近了,又近了,喜旺喘着气,爸爸妈妈就在前面,喜旺笑出了声。跑了一会儿,喜旺感觉上气不接下气,他放慢了脚步,准备就这样迎着爸爸妈妈走过去。喜旺在心里数着,二十一步,二十二步……是他们,就是他们,他日日夜夜想念的爸爸妈妈真的出现了。喜旺走到了爸爸妈妈身边,他想张嘴喊爸爸妈妈,可不知怎么,他居然没有喊出来。

⑨爸爸妈妈走到喜旺身边,脚步匆匆,他们是那样的急切,恨不能一步就跨到家,他们抬头望了一眼喜旺,像望一个陌生的孩子,然后又急匆匆往前走。

⑩喜旺和爸爸妈妈擦身而过,他们居然没有认出自己。喜旺的鼻子一酸,一股莫名的委屈油然而生。爸爸妈妈已经有3年没有回来过年了,他们走时,自己才6岁,而现在的自己,已经长高长大了。

(11)喜旺还记得,上次爸爸妈妈悄悄离开时,他整整哭闹了一个星期,可不管他怎么闹,就是不见爸爸妈妈的影子。一星期、两星期,一个月、两个月,他就这样跟着奶奶渐渐长大了,大到他们都认不出了。

(12)爸爸妈妈走的第一年,本来要回来过年的,可是没有买到车票;第二年大雪封路;第三年老板要给留下过年不回家的人发红包。想到这些,喜旺的泪水不听话地流了出来。

(13)这个时候,雪住了,看着爸爸妈妈进村的身影,喜旺忍不住哭出声来……他躲到村头的一面矮墙下,呆呆地望着天,想起自己向奶奶要20块钱买的鞭炮还没有放呢!

(14)远处传来奶奶的叫喊声:“喜旺,你在哪里?你爸爸妈妈回来了……”

(选自《小小说选刊》2014年第2期,有删改)喜旺再见到父母前后,心情发生了怎样的变化?

请把下面句子中加点的部分删去,再与原句比较,说说两者的表达效果有什么不同?

腊月二十三,腊月二十四……终于熬到了腊月二十八文中第①③⑥段对“雪”的描写,在表达情感上有什么作用?

文中第⑨段划线部分意蕴丰富,富有表现力,请简要分析。

他们抬头望了一眼喜旺,像望一个陌生的孩子。有人说:“留守儿童的存在就像一根刺,扎在中国广袤的土地上,扎在每个人柔软的心尖,融不进去拔不出来。”请结合小说内容,谈谈你对这句话的理解。

童年都去哪儿了

【案例回放】

1. 某电视台一档少儿才艺节目,让一位5岁的小女孩穿上“性感露背装”学扭臀。接着主持人问小女孩:“你在幼儿园里有没有交上男朋友啊?”……

2.在一则儿童食品电视广告中,一个小男孩学着古代皇帝的样子,一边背着手踱步,一边用极其成人化的口吻说:“吃方块酥,享皇帝福,我是小皇帝!”

3.某市新华书店,本名为《令人战栗的格林童话》的书堂而皇之地摆在儿童读物柜台,其中充斥着暴力、色情、惊悚等不堪入目的内容。

【调查统计】

儿童对电视广告的反应调查

| 求购行为 |

无明显反应 |

模仿广告词 |

不相信 |

其他 |

| 19.6% |

27.5% |

49.4% |

11.4% |

8% |

【网友声音】

@小黄蜂:在这个泛娱乐时代,儿童难以摆脱“被看”的命运,成为大众逗乐的工具。大众有一种畸形的癖好,他们愿意观看儿童对成人的戏仿,这种不伦不类的娱乐性场面让他们感到满足和得意。

@胡桃夹子:儿童电视广告对儿童的负面危害不仅仅是让孩子在语言使用上出现早熟,更加严重的危害是使孩子由于语言的影响进一步发展成为思想早熟,形成真正意义上的“小大人”。

@没枝叶的树:许多家长高呼“不能让孩子输在起跑线上”,在这种急躁的拔苗助长的心态里,儿童的天性被摧折了,发展的基础断裂了,像被拔过苗的庄稼那样逐步枯萎。

【校园童谣】

1.作业最多的人是我,书包最重的人是我,每天起得最早的睡得最晚的,是我是我还是我……

2.找点空闲,找点时间,找个朋友,到校园转转。带上球鞋,戴上护腕,套上队服,到球场玩玩……

【专家看法】

陈沉(中国海洋大学文学与新闻传播学院):真人秀节目或者娱乐节目并不是要排斥儿童的参与,而应该确保正确的参与形式和评价标准,越不符合儿童身份年龄的表演内容,越是能得到肯定和追捧这一标准应该被终止。

陈智雄(心理咨询师):儿童成人化倾向同时受到家庭、学校以及社会的影响。人的健康心理成长是遵循一定的发展规律的,如果直接跳开某个成长阶段的活动和经历,很可能给孩子的心智带来不可逆转的空缺与伤害。

姚倩(广西大学新闻传播学院):网络中大量的色情、暴力、恐怖的内容,使儿童仅仅坐在电脑前便打开了进入成人世界的大门,在情感经历上便越来越早熟,缩短了由儿童走向成人化的时间。

张雪梅(未成年人保护专业委员会秘书长):在成人化的网络游戏这个虚拟的世界里,孩子们互相打杀,可能会把虚拟世界里的一些仇恨带到生活中来,实施一些报复行为或者说伤害行为,最终导致违法犯罪这种现象的发生。

尼尔•波兹曼(《娱乐至死》的作者):正是现代传媒影响才使童年过早“消逝”。儿童的天真无邪、可塑性和好奇心逐渐退化,然后扭曲成“伪成人”,实在令人痛心和尴尬。下列关于童年过早“消逝”原因的概述,与以上材料不相符的两项是()

| A.大众对儿童戏仿成人的畸形癖好和家长对孩子教育的急躁心态。 |

| B.电视广告中儿童的成人化语言容易被儿童模仿。 |

| C.儿童阅读成人化源于对成人世界的好奇,是社会发展的必然结果。 |

| D.网络世界里成人化的内容,使儿童容易在情感经历上越来越早熟。 |

E.学校的过度教育与超前教育能显著提高学生的成绩。仔细阅读以上材料,请你简要写出儿童过早“成人化”的危害有哪些。

避免孩子过早“成人化”,“传媒”应该负起相应的责任。请你结合以上材料,在“出版社”、“电视台”、“互联网”三个“传媒”中,选择两个,向它们各提一条有针对性的合理建议。

向建议:

向建议:针对【专家看法】中尼尔•波兹曼的观点,请你站在儿童的立场,发表不同的观点,讲明相应的理由。