【历史上重大改革回眸】

戊戌变法是中国的民族资产阶级在特定的背景下兴起的一场救亡图存的运动。阅读下列材料:

材料一 百日之间,维新之诏,联翩而下,变法神速,几有一日千里之势。

——黄鸿寿《清史记事本末》

材料二 戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

——陈夔龙《梦蕉亭杂记》

材料三 祖宗崇拜和“华夏中心”论是中国传统文化的重要特点。祖宗崇拜将祖先、祖制圣化,使任何改革都非常困难……在近代变革与守旧的理论斗争和文化冲突中,主变者一直没有建立起系统的变革理论体系,没有真正突破传统话语,所以只能一直居于守势,往往只有招架之功。……与洋务派相比,维新派相当重视意识形态重构,他们从古今中外变法图强的历史中为变革寻找合理性,特别是引入达尔文的进化论,成为有力的思想武器。但在戊戌时期,这种意识形态的重构工作才刚刚开始。

——雷颐《维新的挫顿》

材料四 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。 ——《回顾戊戌·重温历史》

请回答:

(1)据材料一、二,指出维新派变法的失误之处。

(2)依据材料三,分析戊戌变法失败的原因。结合所学知识,指出“重构工作才刚刚开始”的含义。

(3)材料四是如何评价戊戌变法在中国现代化进程中的作用?

我国古代医学发达,中医中药至今仍在世界医学领域占有重要地位。阅读材料,完成下列要求。

材料一夫经方之难精,由来尚矣……故学者必须博极医源,精勤不倦,不得道听途说而言医道已了,深自误哉。凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想。亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命。见彼苦恼,若已有之,深心凄怆。勿避险巇、昼夜寒暑、饥渴疲劳,一心赴救,无作工夫形迹之心。如此可为苍生大医,反此则是含灵巨贼。

——孙思邈《备急千金要方》

材料二从宋太祖开宝年间开始,北宋政府和私人都编辑和刊印了医药学或医方的书籍:属于医药学方面的有几次增订的《本草》等,属于医方的有《太平圣惠方》等。从唐代以来,中国和阿拉伯之间的交通贸易日益频繁,外国的香药如乳香、龙脑、蔷薇水等都先后传入中国,因而在宋代官私编刻的医药学书籍当中,新药品种得以不断增加,至北宋末年所编刻的《政和经史证类本草》新增药品628种。

北宋初年的医书都是辗转传抄的,其中所载经络俞穴部位很紊乱,仁宗初年,医官王惟一设计用铜铸成人体模型,刻画经穴,标注名称,铜人的铸造是北宋医生在医学上的一大贡献。此外,膏丹丸散等熟药的大量制作和应用,也是从北宋初年开始的,熟药的应用较汤药大为便利,这也是中国医学的一大进步。

——翦伯赞《中国史纲要》

材料三中医在其发展的历史长河中,逐渐形成了一套独具特色的医疗原则。中医认为,人与自然环境、社会因素和心理因素密切相关,因而影响健康和疾病的因素,既有生物因素,又有社会和心理因素。同时人体本身也是一个有机整体,人的五脏与五体,九窍、五声等相互联系,组成人体和五个系统,在此基础上又根据脏腑的表里关系通过经络联系起来,共同协调来完成人的生命活动。此外,中医还提倡“不治已病,治未病”。提醒人们从生命开始就要注意防病于未然。《淮南子》说“良医者,常治无病之病,故无病;圣人者,常治无患之患,故无患。”

——邝日建《中医学的特点、特色和优势》

(1)根据材料一,概括作者的主要观点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代中医得到发展的有利因素。

(3)根据材料一、三并结合所学知识,分析中医体现了哪些中国传统文化观念。

中外历史人物评说

材料 19世纪六七十年代,俄英两国相互勾结,支持阿古柏入侵并分裂新疆。当时,清廷出现海防、塞防之争。李鸿章认为“新疆不复,与肢体之元气无伤”;左宗棠主张“若此时而拟停兵节饷,自撤藩篱,则我退寸而寇进足。不独陇右堪虞,即北路科布多、乌里雅苏台等处恐亦未能晏然”,“东则海防,西则塞防,二者并重”。他强调新疆的安危关系到蒙古、陕西、山西、甘肃乃至京师,必须收复;就目前形势而论,列强还不至于在沿海挑起战争,而收复新疆却是燃眉之急;即使论军饷,海防本有经常经费,而塞防经费却是极端匮乏。

——摘编自《从海防与塞防之争浅析清政府的政治决策》

1875年5月,(左宗棠)奉命督办新疆军务。为了西征,不惜大肆举借外债。据学者研究,每年光利息就白白流失几十万两白银,而偿还利息的总和,可以再建立一支稍弱于北洋的舰队。左宗棠西征的目的固然值得肯定,这一点是无庸质疑的。但是世人有不同的看法,如刘坤一、谭钟麟等人说:“左相亟欲收复伊犁,以竟全功,不顾东、北两路,赤非公忠体国之道也。”

——摘编自张学亮《左宗棠传》

(1)根据材料,概括指出左宗棠对国防问题的认识及措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简评左宗棠的国防措施。

二十世纪的战争与和平

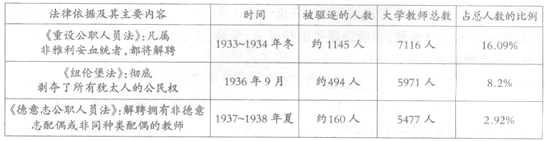

材料一希特勒迫害犹太文他精英

材料二在希特勒统治德国以前,世界的科学教育中心不在美国,而在德国。19世纪后半叶,德国就进入了科学与教育的辉煌时代,超越了英国和法国,成为世界科学文化中心……截至1933年,德国共有32名获奖者,美国只有5名获奖者。当希特勒上台以后,推行种族主义政策,使得50万犹太人被迫流亡他乡,美国接收了这些难民中的四分之一,并给难民中的知识精英提供施展才华的环境,使得世界科学文化中心发生了一次洲际大转移,从欧洲转到了北美洲,从德国转移到了美国。到二战结束的1945年,德国的三项诺贝尔科学奖得主在世者只剩14名,而美国已经有25名。难民知识精英把德国学术体系中最先进的方法

论和最严谨的学风带到了美国,奠定了美国在全世界科学教育上的领先地位。到夸天,美国的诺贝尔自然科学奖得主已经超过200名,有的年份的三项诺贝尔科学奖甚至被美国科学家包揽。

——以上材料均摘编自李工真《文化的流亡》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析希特勒迫害犹太文化精英的原因

(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲“难民知识精英”对美国发展做出的贡献。

历史上重大改革回眸

材料一 1928年11月,国民政府公布施行《划分国家收入地方收入标准案》与《划分国家支出标准案》,将盐税、关税(海关税与常关税)、统税、印花税、矿税等主要工商税种列为国家收入,而将田赋、契税、牙税、当税、营业税等适合地方征收的税种列为地方收入,这样通过法律形式使中央集中了全国的大部分财力,同时也给地方保留了机动财力,对于出现的地方财政困难通过转移支付方式予以解决,从而扭转了自清末以来财权分散于地方的不利局势。

——摘编自《南京国民政府前期(1927—1937年)税收制度的借鉴》

材料二美国的分税制,不是中央分给地方,而是地方分给中央。原先抗击英国的北美十三个殖民地,本来并无隶属关系,独立战争后,中央权力日渐膨胀,但地万仍有相当的独立性。与这种政治体制相适应,美国有三套税务机构,分属于联邦、州和地方政府。三者各司其职,互不干预,没有领导关系,只有工作业务关系。

——郭伟红《美国与法国分税制比较》

由于联邦、州、地方三级政府的征税机构独立,导致双重征税,乃至三重征税问题的普遍存在,至夸这问题未彻底解决。不过在直接税征收中都采取抵扣办法,如计交地方所得税中,可把交纳联邦的所得税作为费用扣除以消除重复课税。

——摘编自《谈美国分税制及其他》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳国民政府税制改革的原因。

(2)根据材料二,概括美国税制的特点及作用。

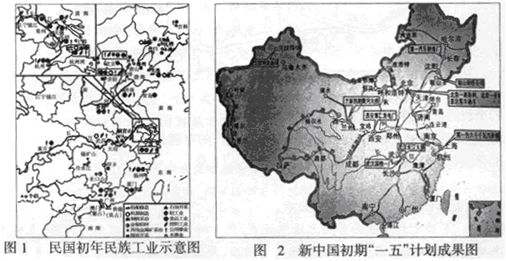

阅读材料,完成下列要求。历史图片包含了社会经济等多种信息。

比较图1、图2,提取两项有关民国初年到新中国成立初期历史变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

选做题: