阅读材料,回答问题。

材料 :关于中国近代史的发展主线,长期以来,很多学者将中国近代史概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

——摘编自《改革开放以来中国近代史发展主线研究》

根据材料并结合所学知识,论证材料中关于中国近代史基本线索的观点

(要求:围绕材料中观点展开论证:观点明确,史论结合,叙述连贯通顺,结构完整。)

阅读下列材料,回答问题:

材料一 目前那些大声地宣布他们已“一劳永逸地铲除那个疯狂的竞争制度”的劳工领袖们,正是在宣布个人自由的毁灭。要么是由非人为的市场纪律控制的那种秩序,要么是由少数个别的人的意志指导的那种秩序,两者之间只能任择其一,除此之外,是没有其它可能的。那些一定要摧毁前者的人,在有意无意之间助长了后者的建立。在那种新秩序里,即使有些人或许会吃得好些,每个人无疑会穿得整齐些,但大多数英国工人到头来会不会因为其领袖中的知识分子奉送给他们一个危及他们个人自由的社会主义学说而感激他们,这是值得怀疑的。

——(英)哈耶克《通往奴役之路》(1944年)

材料二 世界各国资本家梦想在苏联恢复资本主义的最后一点希望——“神圣的私有制原则”正在破灭,正在化为泡影。被他们看作资本主义滋养料的农民正在大批地离开被颂扬的“私有制”旗帜而走上集体制的轨道,走上社会主义的轨道。…… ……斯大林同志说:“现在,集体农庄庄员要成为生活富裕的人,只需要一件事情,就是在集体农庄里诚实地工作,正确地使用拖拉机和机器,正确地使用耕畜,正确地耕种土地,爱护集体农庄的财产。”

——(苏)《联共(布)党史简明教程》

材料三 加快经济体制改革的根本任务,就是要尽快建立社会主义的新经济体制。而建立新经济体制的关键,是要正确认识计划和市场问题及其相互关系,就是要在国家宏观调控下,更加重视和发挥市场在资源配置中的作用。

——金冲及《二十世纪中国史纲》(简本)

(1)材料一发表时英国经济政策正在酝酿哪一变化?评价变化后的政策?

(2)材料二中“私有制”破灭的方式是什么?分析其影响。

(3)材料三中建立“新经济体制”的目标何时提出?评析经济体制中计划与市场的合理关系。

国家政治演变历程与丰富内涵是历史学习的重要内容。阅读下列材料,回答问题。

材料一 自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚,其势不得不变。于是先从在下者(平民)起……此已开后世布衣将相之例……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也。汉祖以匹夫起事,角群雄而定一尊。其君既起自布衣,其臣亦自多亡命……天之变局,至是始定。

——赵翼《廿二史札记》

材料二观察下面三幅图

材料三 中国缺少的东西固然很多,但是主要的就是少了两件东西:一件是独立,一件是民主。这两件东西少了一件,中国的事情就办不好。

——毛泽东《新民主主义的宪政》

材料四 2010年3月5日国务院总理温家宝在政府工作报告中指出,要发展社会主义民主,切实保障人民当家做主的民主权利,特别是选举权、知情权、参与权、表达权和监督权。进一步扩大基层民主,健全基层自治组织和民主管理制度,让民众更好地参与管理基层公共事务。他还表示,要坚持依法治国、依法行政。

(1)据材料一,说明“天之变局”是指什么?结合所学知识,概括由西周至秦汉国家政治体制发生的变化。(4分)

(2)说明每一幅图反映的当时中国政治发展的主要特征,并归纳中国政治发展的趋势。(5分)

(3)在完成“独立”任务后,新中国制定了哪些新型的政治制度来保障人民当家做主的民主权利的?(3分)

(4)温总理的报告反映了我国民主政治的哪些特征?其根本目的是什么?(4分)

阅读下列材料,回答问题

上海师范大学历史系教授萧功秦认为,继毛泽东模式后,形成了邓小平模式。邓小平模式是如何从历史上演变过来的?可以用八个字来概括,那就是“路径障碍,试错反弹”。更具体地说,极左思潮体现的路径,使中国在文化大革命中陷入到了绝境,形成“路径障碍”,而摆脱这一困境的办法,是以邓小平为代表的执政精英在实践与试错中,不断针对面临的具体矛盾、困难与问题进行政策调整,不断进行修正。

《邓小平文选》第三卷中体现的改革思想可以用四句话来概括:首先,社会主义不是贫困,社会主义就是要让人民过上好日子。其次,要发展生产力。第三,要改革开放,引进国际上先进的科学技术与对发展生产力有用的东西。第四,要有一个稳定的政治环境。因此,就必须坚持四顶基本原则。邓小平本人把他的上述思想概括为一个中心两个基本点,即以经济建设为中心,一手抓精神文明,一手抓物质文明建设。——据《世纪大讲堂》整理

根据以上材料,结合所学知识,论述邓小平模式。

要求:观点明确,层次分明,史论结合,叙述通顺流畅。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 (王景)先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。是岁,牛疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》

材料二 两次鸦片战争以后,大量外国商品涌入中国各地城乡。时人指出:“中国丝、茶及其商品的出口量不断增加,但价格却在下跌。”在某些地区,洋纱洋布排挤了土纱土布,使中国城乡出现生产凋敝、经济萧条的状况。外国商品大肆在中国倾销,一方面破坏了中国原有的封建经济结构;另一方面又为中国商品经济的发展提供了有限空间。某些地方形成商品市场,农作物商品化趋势加快。

——张岂之《洋务运动与近代化的起步》

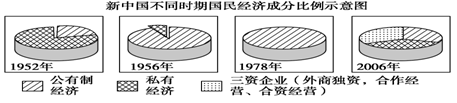

材料三 社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

(1)依据材料一结合所学知识,概括中国古代农业经济的特征。(3分)

(2)据材料二结合所学知识,概括两次鸦片战争后,中国社会经济发生了怎样的变化? (3分)

(3)依据材料三和所学知识,概括新中国成立后经济体制的两次深刻变化,结合所学分别指出促成变化的主要原因。(6分)

阅读材料,回答问题。

材料一 苏格拉底认为,我们必须考察是否应当这样做,我这个人只听从那经过反思后在我看来是最好的论点 ,这被看做是“理性主义的宣言书”。他主张通过一问一答的方式考查一切已有见解,直至确立公认的真理。

材料二在“光荣革命”到来之前,一个伟大的人发现了解释自然现象的钥匙。人类的各门知识都可以分解为有理性的人能够发现的定律……人们觉得,理性也能打开人类事务之门。随后,洛克发表《政府论》,他指出:政治权力是每个人交给社会的自然状态中所有的权力,由社会委托给统治者,用来为他们谋福利和保护他们的财产。当统治者滥用权力,破坏而不是保护人民财产的时候,人民可以反抗甚至推翻它。

——据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等编写

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出两段材料对于“理性”在认识对象和认识的方法等方面理解的差异。

(2)根据材料二概括洛克的思想主张,结合所学知识指出这些主张的影响。