血栓主要由不溶性的纤维蛋白等物质组成。纳豆激酶(NK)是一种在纳豆发酵过程中由纳豆杆菌产生的蛋白酶,它不但能直接作用于纤维蛋白(A过程),还能间接激活体内纤溶酶原(B过程)。溶栓机理如右下图,请据图回答:

(1)请写出一种接种纳豆杆菌常用的方法: ;

其培养基中,至少应含有 、氮源及水和无机盐等。

(2)纳豆杆菌的遗传物质的基本单位有 种。

(3)NK的间接作用是通过 ,

激活体内纤溶酶原,生成纤溶酶,溶解血栓。

(4)根据下列实验材料,比较NK与内源性纤溶酶的溶栓效果,并补全表格A、B位置上的相应内容。

实验材料:NK溶液、内源性纤溶酶溶液、纤维蛋白块、蛋清溶液、缓冲液、双缩脲试剂、量筒、试管和秒表。

| 步骤 |

加入物质的成分 |

试管1 |

试管2 |

| 1 |

A |

1g |

1g |

| 2 |

缓冲液 |

1mL |

1mL |

| 3 |

纳豆激酶(NK)溶液 |

1mL |

/ |

| 4 |

B |

/ |

1mL |

实验步骤:

按顺序依次加入相关物质:

第1步加的A物质是 ;

第2步加缓冲液的主要作用是__________________________ ___;

第4步加的B物质是 。

② 观察和记录__________________________ 。

实验结果及分析:略。

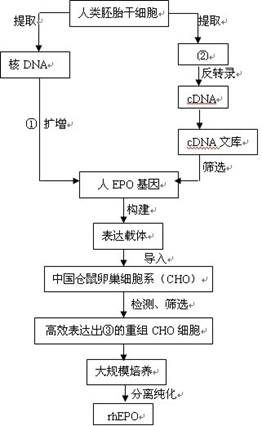

红细胞生成素(EPO)是体内促进红细胞生成的一种糖蛋白,可用于治疗肾衰性贫血等疾病。由于天然EP0来源极为有限,目前临床使用的红细胞生成素主要来自于基因工程技术生产的重组人红细胞生成素(rhEPO),其简要生产流程如右图。请回答:

(1)图中①所指的是技术。

(2)图中②所指的物质是,③所指的物质是。

(3)培养重组CHO 细胞时,为便于清除代谢产物,防止细胞产物积累对细胞自身造成危害,应定期更换。

(4)检测 rhEPO的体外活性需用抗rhEPO的单克隆抗体。分泌该单克隆抗体的细胞,可由rhEPO免疫过的小鼠B淋巴细胞与小鼠骨髓瘤细胞融合而成

[选修模块1:生物技术实践]

葡萄发酵可产生葡萄酒,请利用相关的知识回答问题:

(1)利用葡萄制作葡萄酒的过程中,发挥作用的微生物是________。

(2)该微生物通过无氧呼吸可分解_____,产生的终产物是____和_____。

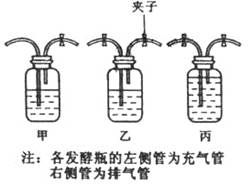

(3)甲、乙、丙三位同学将葡萄榨成汁后分别装入相应的发酵瓶中,在温度等适宜的条件下进行发酵,如图所示。发酵过程中,每隔一段时间均需排气一次。据图分析,甲和丙同学的操作有误,其中甲同学的错误是______,丙同学的错误是_______,上述发酵过程结束后,甲、乙、丙同学实际得到的发酵产品依次是__、__、__。

(4)在上述制作葡萄酒的过程中,假设乙同学的某一步骤操作错误导致发酵瓶瓶塞被冲开,该操作错误是___________。

为了探究植物体呼吸强度的变化规律,研究人员在不同的温度和空气不同的氧含量下,测定了一定大小的新鲜菠菜叶的二氧化碳释放量(表中为相对值),其数据如下表所示。请据其分析回答:

CO2 O2 CO2 O2 温度 |

0.1% |

1.0% |

3.0% |

10.0% |

20.0% |

40.0% |

| 3℃ |

6.2 |

3.6 |

1.2 |

4.4 |

5.4 |

5.3 |

| 10℃ |

31.2 |

53.7 |

5.9 |

21.5 |

33.6 |

32.6 |

| 20℃ |

46.4 |

35.2 |

6.4 |

38.9 |

65.5 |

67.2 |

| 30℃ |

59.8 |

21.4 |

8.8 |

56.6 |

100 |

102 |

| 40℃ |

48.2 |

17.3 |

7.1 |

42.4 |

74.2 |

73.5 |

(1)为了能使实验数据真实地反映呼吸强度的变化,应特别注意的实验环境条件是__________,原因是__________________________________________.

(2)研究人员在对数据分析时,发现在温度、氧含量分别为 的条件下所测数据最可能是错误的。

(3)图中数据反映出当氧含量从20%上升到40%时,植物的呼吸强度一般

。其原因。

(4)就图中数据分析,蔬菜长期贮藏的最佳环境控制条件是 。

此条件下植物细胞内二氧化碳的产生场所是。

请根据下列有关实验及结果,回答问题:

| 处理 |

结果 |

|

| a |

①材料置于0.3g/mL蔗糖溶液中 |

①发生质壁分离 |

| ②然后将材料移到蒸馏水中 |

②质壁分离复原 |

|

| b |

③材料置于0.6g/mL蔗糖溶液中 |

③迅速发生质壁分离 |

| ④然后移到蒸馏水中 |

④质壁分离不能复原 |

|

| c |

⑤材料置于7%的尿素溶液中 |

⑤开始发生质壁分离后渐渐复原 |

| d |

⑥材料放入100℃热水中3分钟取出重复a实验 |

⑥未发生质壁分离 |

①洋葱表皮细胞在a、b、c三组实验中均发生质壁分离现象,除均存在中央液泡外,其结构上的原因还有。

② a组实验的原理是。

③出现b、d组实验现象共同的原因是。

④ c组实验结果说明。

下图为成熟植物细胞模式图,请据图回答下列问题,方括号中填图中编号。

(1)该细胞主要分布在植物体的器官中。

(2)若该细胞为衣藻细胞,则图中还应补充的细胞器是。

(3)与该细胞相比,胡萝卜根尖成熟区细胞不具有的细胞器是。若取胡萝卜根尖细胞进行组织培养,长成的植株叶片颜色应为色。

(4)写出该细胞中构成生物膜系统各个结构的名称:___________________________。

(5)在遗传物质传递中,不遵循孟德尔遗传定律的是图中哪些结构中的基因? 。