水是重要的物质,在实验室中常用于溶解物质、配制溶液。

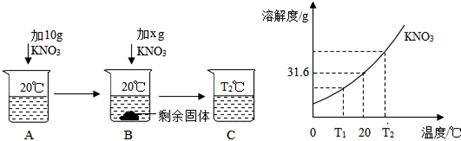

(1)向50

水(密度为1

)中溶解一定量的KNO3固体的操作如下,请根据下图实验现象和溶解度曲线回答。

A、B、C中一定是饱和溶液的是,一定是不饱和溶液的是;(填字母)

当χ=

时,B中恰好没有固体剩余;

硝酸钾林溶液中析出晶体常用方法。

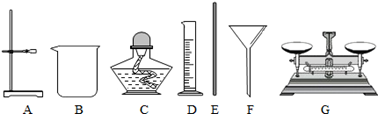

(2)根据下列仪器,欲配制一定质量分数的食盐溶液,回答下列问题。

上面的仪器中除D、E外,还必须选用的仪器有;(填字母)

E的作用是,配制的步骤可以概括为计算、称取和量取、、装瓶贴标签。

物质的构成与变化

现有以下6个变化:

在点燃的条件下,氢气在氧气中燃烧;

给水通直流电;

锌加入稀硫酸溶液中;

氢氧化钠溶液跟稀盐酸混合;

冷却硝酸钾热饱和溶液析出硝酸钾晶体;

日本福岛第一核电站发生核反应,铀235裂变产生碘131。

请回答下列问题:

(1)探究化学变化的规律始终是化学科学的核心任务。上述变化中,属于化学变化的是(填变化的代号,下同),属于物理变化的是。

(2)化学变化也叫化学反应,在上述化学反应中,属于分解反应的有,属于复分解反应的有。将化学反应分为分解反应、化合反应、复分解反应和置换反应四种基本反应类型的依据是。

(3)我们知道,能直接构成物质的微粒有分子、原子、离子。物质之所以发生化学反应,从微观的角度看,是因为反应物的微粒之间在一定条件下发生有效的相互作用,使微粒的结构发生改变,或微粒重新排列组合,宏观上表现为生成了新的物质。

在反应①中,发生有效的相互作用的微粒是(写出微粒的符号)。

反应③的化学方程式为,

发生有效的相互作用而促使反应发生的微粒是(写出微粒的符号),微粒的转化过程是。

在反应④中,发生有效的相互作用而促使反应发生的微粒是(写出微粒的符号)。

③和⑥两个变化的实质是否相同?。为什么?。

(4)根据化学反应是放出热量还是吸收热量,将化学反应分为放热反应和吸热反应。在上述化学变化中,属于吸热反应的有。

物质的性质与变化

老师在课堂上演示了如下3个有趣的实验:

①用坩埚钳夹持一小块石灰石,用酒精灯加热,2分钟后把石灰石放入含有酚酞的蒸馏水中,酚酞溶液不变色。

②用坩埚钳夹持该石灰石,还用酒精灯加热,同时向灯焰上通入氧气,1分钟后把石灰石再放入含有酚酞的蒸馏水中,酚酞溶液立即变成红色。

③向②变红的酚酞溶液中逐滴滴加盐酸,酚酞溶液又变为无色。

请回答下列问题:

(1)下列说法不正确的是()

A.石灰石不具有受热分解的化学性质

B.实验①中,在受热的条件下,石灰石没有发生化学变化

C.化学反应需要一定的条件,在实验①中,灯焰温度达不到石灰石分解的温度

(2)通入氧气,能影响碳酸钙分解反应的原因,正确的是()

A.氧气能降低碳酸钙分解所需的温度

B.氧气能改变碳酸钙的性质

C.氧气是碳酸钙分解反应的催化剂

D.增加了单位时间内酒精分子与氧分子发生有效碰撞的次数,提高了灯焰温度

(3)在初中阶段,涉及到的物质的化学性质主要有:

A.可燃性;B.热稳定性;C.酸性;D.碱性;E.金属活动性;F.非金属活动性。

在上述变化中,酒精表现出的化学性质是(填代号,下同);盐酸表现出的化学性质是。

(4)写出上述实验中发生的有关反应的化学方程式:

下图是实验室制取、收集有关气体的装置图。请按要求回答下列问题:

(1)用双氧水制取氧气的化学方程式为;

(2)要收集氧气,收集装置可选择上述装置中的或(填写序号);

(3)用发生装置A或B制取氧气时,A与B相比,A 的优点是

的优点是

。

根据下列实验示意图回答相关问题:

(1)A实验中集气瓶内预先装少量水的目的;

(2)B实验中的错误是;

(3) C实验中的错误是,称取氯化钠的实际质量为g。

(3分) 如图是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线。回答下列问题:

(1)30℃时,甲物质的溶解度是g;

(2)当温度为℃时,甲、乙两种物质的溶解度相等;

(3)甲中含有少量的乙,若提纯甲,可采用法(填“降温结晶”、“蒸发结晶”或“过滤”)。