某中学一群正值青春韶华的青少年就“中国梦”的话题进行了精彩的讨论。

| 姓名 |

观 点 |

| 郑舒畅 |

我心里的中国梦是玫瑰色的,美丽而芬芳。老百姓安居乐业,民富国强,大家都能无忧无虑地生活,都以自己的祖国为荣! |

| 贾新蕾 |

一口不洁净的水、一口被污染的空气、一口不……,堆积成山就是“癌”字,太可怕了!所以我的中国梦是绿色的,愿水更清、天更蓝…… |

| 周靖昀 |

我觉得中国梦是让人暖心的红色,人人都能传播正能量,互帮互助,团结友爱。 |

| 匿 名 |

“谁控制了海洋,谁就控制了世界。”所以我的中国梦是蓝色的海洋强国梦。充分利用丰富的海洋资源和空间,有助于实现国富民强、人民幸福梦! |

| …… |

…… |

结合材料回答下列问题:

(1)“玫瑰色的梦”要求中国政府奉行怎样的工作宗旨?

(2)贾新蕾、周靖昀同学的观点启示实现中国梦必须加强哪些方面的文明建设?我们在日常生活中以怎样的实际行动有助于实现“水更清”、“天更蓝”?

(3)请联系自然资源的重要性说说建设海洋强国的意义。

(4)请你也参与此次讨论,说说你心中不一样的“中国梦”?

“中国好人”有一个共同特点:他们勤奋敬业而又淡泊名利、甘于奉献而又绝不张扬、兢兢业业而又默默无闻。他们有勤奋为民之心,无哗众取宠之意。他们无惊天动地壮举,有润物无声善行。因此,这一类“好人”往往难以被发现,只有在长期的工作实践中,“好事”积累到一定的量或因为某种原因才被人们认识和认可。

(1)“中国好人”的“润物无声善行”对促进社会发展有何重要意义?

学习“中国好人”、践行“好人精神”,我们青少年应怎样自觉服务社会?

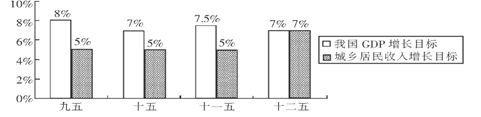

材料一我国历届五年规划的经济增长目标和城乡居民收入增长目标

材料二长期以来,我国经济增长过度依赖资源消耗,一些地区的发展以牺牲环境为代价,造成了严重的环境污染和生态破坏。当前我国人民生活虽然总体上达到小康水平,但与此同时收入分配差距拉大的趋势还未得到根本扭转,特别是城乡居民收入差距、区域间居民收入差距日趋明显。 “十二五”期间,我国将努力实现科学发展,重视改善民生。

(1)上述材料共同反映了什么现象?

(2)有人认为:“存在收入差距就不是走共同富裕的道路,走共同富裕的道路就不能存在收入差距。”请评析这一观点。

材料一2013年全国很多省市都在酝酿中考、高考改革方案。如北京市发布的新方案中,对语文和英语的分值作相应调整(见下表)。据介绍,调整分值主要是为了加强对中华民族优秀传统文化的教育和考查,充分体现语文的基础性和作为母语学科的重要地位。

| 现方案 |

2016年起实施的新方案 |

||

| 在中考中的分值 |

语文 |

120分 |

150分 |

| 英语 |

120分 |

100分,其中听力50分 |

|

| 在高考中的分值 |

语文 |

150分 |

180分 |

| 英语 |

150分 |

100分。实行社会化考试,一年考两次,学生可多次参加。 |

材料二近年来,越来越多的学校认识到诵读经典的好处。某中学将诵读国学经典纳入了学校的校本课程。走进校园,经常能听到“弟子规,圣人训;首孝悌,次谨信;泛爱众,而亲仁;有余力,则学文……”的诵读声。

(1)为什么要加强对中华民族优秀传统文化的教育?

(2)诵读国学经典活动对学生和学校有什么好处?

材料一中国和发达国家科技在经济发展中的作用对照表:

| 项目 国家 |

2011年研发投入占GDP比重 |

科技对经济增长贡献率 |

| 发达国家 |

5% |

70%--80% |

| 中国 |

1.83% |

55% |

材料二随着中国创新型国家建设的深入推进,国家创新能力和创新体系建设取得重要进展。研究开发人员总量从2002年的103万人发展到2011年的288万人,年均增长12%,居世界第一位;发明专利授权数从2002年至2012年,十年间翻了十倍,居世界第3位;研发投入占GDP比例,2012年达到1万亿,研发投入占GDP比重已达到了中等发达国家水平。但在科技创新体制上仍存在着一些突出问题。如研发成果转化率不高,企业技术创新主体地位没有真正确立,企业创新能力不强等。

(1)材料一、材料二分别反映了什么现象和问题?

(2)请结合所学知识,谈谈如何解决材料中存在的问题?

以燃煤为主的能源结构,以及机动车尾气排放直接导致了雾霾天气。高能耗加上重污染,使得节能环保的生物质能源成为能源革命的一个重要方向。

我国生物质能源原料丰富,每年农业、林业在生产过程中产生的秸秆等将近10亿吨,其中大部分被遗弃或焚烧,加剧了雾霾状况。某企业经过多年的研究,把废弃的秸秆转化成宝贵的生物能源,在全国建了100多个生物质电厂,每年可消化秸秆2200万吨,发电200多亿度。该企业还进一步探索出“秸秆变燃油”项目,生产出来的燃油经汽车发动机燃烧后不会排放有害污染物。

(1)“秸秆发电”“秸秆变燃油”符合我国的基本国策。这样做有什么现实意义?

(2)我们的生活中有很多“变废为宝”,请列举两例。