阅读以下材料:

材料一:

材料二:有人说,欣赏《清明上河图》“恍然如入汴京(东京),置身流水游龙间,但少尘土扑面耳”。

——《石渠宝笈三篇》

材料三:苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富;而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。

——《高中历史教材》

请回答:

(1)阅读材料一,说明图1所示城市的名称及其所处朝代。

(2)阅读材料一、二,从图2、3提取历史信息,说明北宋东京与图1所示城市相比,在商业活动方面发生了什么变化。反映了商业发展的什么特点?

(3)阅读材料三,从图4提取历史信息,说明在城市的经济领域又出现了什么新的现象。最早出现在哪个历史时期?导致这一新现象出现的根本原因是什么?

文化全球化强调文化在多元基础上开放性的对话和交流。请阅读下列材料。

材料一伏尔泰说“中国人在道德和政治经济学、生活必须的技艺等方面已臻完美境地。”

材料二 文化全球化时代的民族文化与外来文化的交往中,会经历民族文化对外来文化的“内卷化”即修正或改造的过程。

——据江宁康《文化全球化一个需要探讨的命题》

材料三未来全球的冲突主要是文明的冲突……各文明根本的文化差别,世界变小后人与人交互频繁,不同文化特色的互动增加激发了文化差别感觉和敌意,西方经济霸权地位影响下的文化模仿与归根,文化发展的排他性和独立性,这导致20世纪以来冲突避无可避。

——据黄皖毅、邵鹏《国外文化全球化研究述评》

(1)结合明清历史,列举当时伏尔泰认为“中国经济已臻完美”的史实。

(2)据材料二结合所学知识概括指出近代中国对外来文化“内卷化”的主要历程。

(3)据材料三, 概括指出20世纪以来冲突“避无可避”的原因。

(4)综合以上问题,针对文化全球化你能得出什么启示?

阅读材料:

材料一大黄金时代中的平民却可重新获得知识技能,爬到贵族地位,担任政府官员和累积财富,世袭贵族统治瓦解后各种新的哲学、政治、道德观念纷纷涌现……春秋战国的吞并战争在公元前三世纪结束时,大黄金时代达到巅峰。

——据柏杨《中国人史纲》

材料二 1901—1928年天津工业发展进入了黄金时代。(清政府)在“实业救国”的社会舆论压力下发布“新政”上谕,颁布了一些促进发展工商业的措施,如设立专门管理工商业和教育事务的机构,制定各种政策性鼓励兴办工商业的章程。附近农村剩余人口流向城市,成为新建企业的廉价劳动力,附近农村称为企业商品的销售市场。大规模收回“利权运动”使外货输入量急剧下降。新政时期华北局势稳定,没有发生大规模战乱。后来,一战爆发、俄国十月革命大量牵制了列强力量,各界人士的反帝斗争和抵制洋货运动,都给它们的发展提供了良好的机遇。

——据陈迪新《天津近代工业的黄金时期工业概况及原因浅析》

材料三维多利亚时期(1837—1901年)是英国发展史上的“黄金时代”,社会迅速发展转型,一举成为世界头号强国。┅┅,出身高贵、温文尔雅、衣食无忧、教养良好等绅士理念逐渐弱化,边沁和穆勒提出的功利主义伦理道德观成为信条,形成所谓“维多利亚主义”道德风尚。

——据李增、龙瑞翠《英国“黄金时代”道德风尚之流变》

请回答以下问题:

(1)依据材料一并结合历史背景,分析“大黄金时代”的平民地位变化的政治原因。

(2)概括指出材料二中天津工业发展进入“黄金时代”的条件。

(3)分析材料三英国出现“黄金时代”的原因。

(4)结合所学知识,概括指出材料一和材料三的“黄金时代”中道德观念变化的相同之处。

货币是用作交易媒介、储藏价值和记帐单位的一种工具,是专门在物资与服务交换中充当等价物的特殊商品。在现代经济中,货币起着根本性的作用。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:中国获得了世界白银供给的一个相当巨大的份额。彼埃尔·肖努曾估计,美洲白银的1/3以上最终流人中国;魏斐德估计,约有一半的美洲白银落户中国;梁方仲认为,约占世界银产量15%的日本白银,也几乎全部进入中国。如果我们接受巴雷特提供的数据,即从1493年到1800年,全世界约85%的白银都产自美洲,那么世界白银产量的43%至57%可能都留在了中国。在众多版本中,Von Glahn的估讦最为低调,他认为从16世纪中期到17世纪中期,流入中国的白银占世界产量的1/30。相比而言,弗兰克关于中国获得世界银产量的一半的估计或许更接近真实情况。

——据高程《海外白银的输入与晚明中国商人阶层的兴起》

材料二:1935年,为防止白银外流,国民政府实行“币制改革”,规定白银国有,统一发行法币,以法币代替银元,作为市场唯一流通货币。

(1)根据材料一,明朝中国的白银供给主要来源于哪里?分析这种现象出现的历史背景。

(2)1800—1838年中国白银大量外流,主要原因是什么?归纳19世纪末20世纪初中国白银外流剧增的原因。

(3)从国际国内两方面分析材料二中改革发生的主要历史背景。

(4)1987年中国人民银行发行第四套人民币,新增面额50元、100元人民币,其主要原因是什么?从上述货币的发展,我们可以得出什么启示?

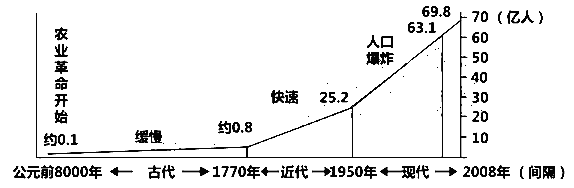

世界人口,是指世界(地球)上在某一时刻的人口总和。阅读下表,结合所学知识回答问题。

(1)图表以哪一年作为古代和近代的分界线?其划分的依据是什么?

(2)18—19世纪英、美、俄三国在发展资本主义过程中是如何解决所需要的劳动力问题?

(3)分析1950年代以来世界处于人口爆炸时期的原因。1980年代以来中国人口增长开始减缓,这得益于什么政策的实施?

有学者在研究中产阶级时提出了以下论点。

论点一:在中国古代的农民和皇权官宦之间,长期存在一个起缓冲作用的乡村士绅阶层(准中产阶级)。

论点二:现代意义上的中国中产阶级产生于19世纪末20世纪初,其成员主要有:近代工业中的管理者和文职雇员……政府官员……文学教授、律师、作家和艺术家等自由职业者。

论点三:二战后,专业技术人员、经理阶层、学校教师、办公室工作人员等“新中产阶级”在西方日益增多,逐渐取代小企业主、小农场主等“老式中产阶级”而居主导地位,这与制造业转向服务业经济,科学的日益科层化……密切相关。

请回答:

(1)指出中国古代“乡村土绅阶层”长期存在的经济、政治背景。

(2)结合19世纪末至20世纪初中国相关史实,分析中产阶级对近代化的积极影响。

(3)有学者认为,20世纪五六十年代中国己不存在中产阶级。你是否同意此观点并说明理由。

(4)根据论点三,指出西方新、旧中产阶级的划分标准有何不同?并分析二战后新中产阶级“居主导地位”的原因。