阅读材料,回答下列问题。

材料一 1814-1835年,英国输往印度的棉布增加了62倍,同期印度输往英国的棉布减少了四分之三。1840年,英国下议院特别委员会询问英国商人麦尔维尔“英国工业不是已经取代了印度的手工业”时,后者说:“是的,在很大程度。”“从什么时候开始?”“我想,基本上是从1814年起。”“英国工业排挤了印度工业是不是说印度现在的供应主要是依靠英国厂家的商品?”“我认为这样……我毫不怀疑,他们的重大灾难主要是由于英国工业打乱了印度的工业。”

——摘编自汪熙《约翰公司——英国东印度公司》

材料二 19世纪50年代英国人开始在印度兴办较大规模的工厂,印度人很快跟进,棉纺织业成为民族工业发展的主要部门,到第一次世界大战前,全印度纺织厂增加到264个,绝大多数属于印资,印度工厂生产的棉布和进出口棉布在国内棉布消费总量中的比重,1901-1902年度分别为11.9%、62.7%,1911-1912年度分别为23.3%、54%,但是,这一时期印度工业的发展并没有改变印度作为英国的商品市场和原料产地的性质。

——摘编自林承节《殖民主义史(南亚卷)》

材料三 从遥远的古代直到19世纪最初10年,无论印度过去在政治上变化多么大,它的社会状况却始终没有改变。曾经造就无数训练有素的纺工和织工的手织机和手纺车,是印度社会结构的枢纽……不列颠入侵者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车……不列颠的蒸汽机和科学在印度斯坦全境彻底摧毁了农业和制造业的结合……结果就在亚洲造成了一场前所未闻的最大的、老实说也是唯一的一次社会革命……英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具。

——摘自马克思《不列颠在印度的统治》

(1)根据材料一,指出19世纪上半期英国棉纺织业“取代”印度棉纺织业的主要原因。

(2)根据材料二,指出19世纪以后印度民族工业发展的特点。

(3)如何理解马克思所说的“英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具”?

民族资本主义在近代中国经历了曲折发展的历程,作为资本主义的生产方式,对中国近代化产生了深远影响。阅读下列材料,完成下列问题。

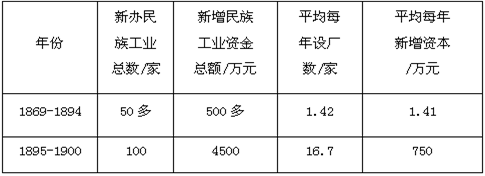

材料一 近代民族资本主义工业简况表(部分)

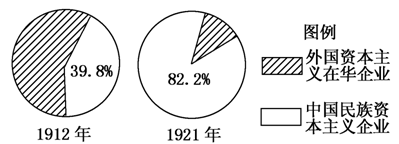

材料二 我国民族资本主义面粉业生产能力发展变化

(1)据材料一并结合所学知识,从政治、经济、思想角度分析此时民族企业发展的原因。 (6分)

(2)据材料二所示的民族工业的状况,从政治、思想方面分析对我国民主革命转型所产生的影响。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析民族资本主义工业在旧中国的历史地位。(2分)

请考生在45、46、47、48四道历史题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。作答时,请把答题卡上所选题目题号后的方框涂黑。

阅读材料,完成下列要求。

材料一 17世纪的欧洲上空,弥漫着战争乌云。海上有三次英荷战争,陆上有旷日持久并席卷欧洲各国的“三十年战争”。各交战国在战争中不仅采用欺诈、偷袭等卑劣手法随意发动战争,而且疯狂屠杀平民,抢掠财产,欧洲大地处处是尸骨遍野,断壁残垣。出于对上述状况的忧虑,荷兰学者格劳秀斯提出了国际法的设想。格劳秀斯指出:国际法是支配国与国交往的法律,其目的在于保障国际社会的集体安全,限制掠夺战争的发生,减轻战争给人们带来的痛苦;国际法应通过召开国际会议,由与会各国共同确定,一经确定,各国不论强弱大小,都必须服从国际法的约束,不得以国内法为借口违反国际法的规定;国际法的前提是国家主权,任何国家的主权不受别国的意志或法律的支配。格劳秀斯还拟定了国际法的一些具体条文,如:参加战争应以正当理由宣战;交战双方均不得杀害平民、儿童等非作战人员,也不准抢掠他们的财产,不准杀害、虐待停止抵抗的战俘,保护交战双方外交人员的人身安全及财产等。格劳秀斯被西方各国奉为近代国际法的奠基人,他提出的国际法主张逐渐为欧美各国认可,并成为18世纪以后确立以欧美为主导的国际法体系的基础。

——摘引自《国际法的渊源》

材料二近代中国学者郑观应认为:近代西方为主导的国际法体系对中国的尊严构成了严重的挑战,为维护中国尊严,回应上述挑战,中国必须采取有力的对策,为此他著文写道:“若我中国,自谓居地球之中,余慨曰夷狄,向来划疆自守,不事远图。通商以来,各国恃其富强,声势相联,外托修和,内存觊觎,故未列中国于公法(即国际法),以示外之意,(这句话的含义是把中国排斥于国际法之外,与中国打交道无需按国际法办事)。而中国不屑为万国之一而列入公法,以示定于一尊,正所谓孤立无援,独受其害,不一可不幡然变计者也。”“夫地球圆体,既无东西,何有中边?同居覆载之中,奚必分夷夏?如中国自视为万国之一,则彼公法中必不能缺中国,而我中国之法亦可行于公法。所谓彼教之来,即我教之往,风气一开,沛然莫御。”

——摘引自郑观应《论公法》

(1)根据材料一,归纳概括格劳秀斯国际法主张体现的先进的价值观念。

(2)指出格劳秀斯提出上述先进价值观念的历史条件。

(3)根据材料二和所学知识,归纳概括郑观应为回应西方主导国际法体系挑战提出的对策。

【中外历史人物评说】

材料一 (甘地)崇尚以纺车为代表的农村经济,它不仅将纺车看成一种物质武器,而且看成对抗西方文明的精神武器……只有用以手纺车为标志的农村工业代替……城市大工业,才能避免竞争和剥削,消灭失业和贫富差别,过简朴宁静的生活。

——《尼赫鲁与甘地在未来社会设想方面的分歧》

材料二 1941年至1943年,弗里德曼出任美国财政部顾问,研究战时税务政策,曾支持凯恩斯主义的税赋政策,并且协助推广预扣所得税制度。在他的自传中,弗里德曼曾描述1941至43年为罗斯福新政工作时,“当时我是一个彻底的凯恩斯主义者”。

根据美国最近几年的经验——成长缓慢、生产力降低——使人怀疑如果我们继续授予政府前所未有的权力……迟早一个更大的政府会毁灭我们因市场自由而取得的繁荣,以及独立宣言中信誓旦旦的人类自由。

——(美)米尔顿·弗里德曼(1976年诺贝尔经济学奖获得者)

(1)根据材料一,概括甘地的经济思想。

(2)根据材料二,概括米尔顿·弗里德曼的经济思想。并结合当时的经济背景,说明当年的诺贝尔经济学奖授予弗里德曼的原因。

【二十世纪的战争与和平】

材料一由于错误地把朝鲜人民军越过三八线的行动视为共产党国家在全球范围内展开总体进攻的序幕,甚至是第三次世界大战的开始,美国政府的反应迅速而强烈。然而,令人惊讶的是美国对朝鲜战争的第一反应竟是派第七舰队进驻台湾海峡。

材料二我获得了一个不值得羡慕的名声:我是美国历史上第一个在没有取得胜利的停战协定上签字的司令官。

——“联合国军”总司令克拉克的回忆录

它雄辩地证明:西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了。

——彭德怀

(1)根据材料一,“美国对朝鲜战争的第一反应”说明了什么问题?

(2)根据材料二再结合所学知识,简要说明朝鲜战争对各方的影响。

(15分)【近代社会的民主思想与实践】

材料一美国宪法是美国建国初期多元利益集团谈判和妥协的结果;宪法所创立的也是一个利益谈判和妥协的政治机制;在美国两百多年的历史上,不同的利益集团(群体)因应不断变化的历史环境,利用依宪法衍生的宪政机制,就各自的利益和联邦的“公共”利益的定义和定位,相互进行一种连续不停的谈判和妥协;谈判和妥协使旧的宪法原则和实践得以修正,使新的宪法原则和实践得以产生,宪法的生命力不断得到更新,表现出一种“超稳定性”,成为一部“活着的宪法”。

——王希《原则与妥协》

材料二罗斯福新政的经济方针和改革措施,大都是通过立法活动得以贯彻和实施的。罗斯福新政六年,其立法活动大致分为两个阶段,自罗斯福就任总统至1935年为第一阶段,1935年至1938年为第二阶段,第一阶段的立法主要集中在“百日新政”内,有1933年银行法、农业调整法、国家工业复兴法等15个重要法律。第二阶段的立法,以社会保障法、国家劳工关系法和公平劳动关系法为标志。

——张永生《浅论罗斯福新政时期的立法活动》

(1)根据材料一结合所学知识,说明美国宪法制定的妥协的表现。结合所学,分析美国宪法是“活着的宪法”的原因。

(2)根据材料二,归纳出罗斯福新政两个阶段立法目的不同点,结合所学分析说明上述立法活动对罗斯福新政的影响。